这部“后劲超大”的高分催泪神作,是你的年度最佳华语电影吗?

作者:三联生活周刊(微信公号)

09-18·阅读时长21分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

近几年,香港每年都会爆出一两部小成本的口碑佳作,如22年的《正义回廊》,23年的《年少日记》《白日之下》,24年的《破·地狱》。而今年的则是黄修平执导的《看我今天怎么说》。没有人们熟悉的大明星,也并非港片传统擅长的警匪、动作类型,电影以严谨细腻的剧本,真诚自然的表演,以及极富人文关怀的主题,在上映后就受到无数好评,并在今年的金像奖上获得了7项提名。90后女演员钟雪莹更是凭借此片,荣获金马奖影后。目前豆瓣评分8.3,高居近几年香港本土电影的第一线。放在今年,也是不可多得的一部华语佳作。

文|杨祖占

以下内容涉及剧透,请谨慎阅读

近几年,香港每年都会爆出一两部小成本的口碑佳作,如22年的《正义回廊》,23年的《年少日记》《白日之下》,24年的《破·地狱》。而今年的则是黄修平执导的《看我今天怎么说》。没有人们熟悉的大明星,也并非港片传统擅长的警匪、动作类型,电影以严谨细腻的剧本,真诚自然的表演,以及极富人文关怀的主题,在上映后就受到无数好评,并在今年的金像奖上获得了7项提名。90后女演员钟雪莹更是凭借此片,荣获金马奖影后。目前豆瓣评分8.3,高居近几年香港本土电影的第一线。放在今年,也是不可多得的一部华语佳作。

文|杨祖占

让聋人成为真正的叙事主体

《看我今天怎么说》是一部以聋人为主角的电影,讲述三个香港的聋人青年如何面对生活困境,寻找自我价值的故事。

这两年,聋人题材成了香饽饽。中国内地今年就有《不说话的爱》和《独一无二》两部相关题材的电影。然而,这类电影很容易将残障作为煽情的借力点,而没有真实地呈现他们的生活状态。《不说话的爱》就是最典型的代表。片中聋人的形象是标准化的样板——很苦很善良的完美受害者。他们的生活也是简化后的“苦难”与“道德模范”,设定非常悬浮。全片所渲染的,不过是在听人的视角下对聋人想象的同情。

还有一部分以残障人士为主角的电影,主题与残障身份并不相关。要么是将聋哑作为一种设定,用来强化人物的戏剧性,要么是作为一种隐喻的载体,来揭示其他的社会问题。比如马来电影《富都青年》说的是底层外劳的困境,将主角设置为失语者,是为了象征底层群体的“失声”。又比如台湾电影《无声》说的是校园霸凌和性侵问题,听障儿童的身份使得这样的丑闻更难被揭露。今年的国产片《独一无二》,改编自法国高分电影《贝利叶一家》(也就是《健听女孩》的原版),主题也是落在了家庭关系的修复与和解,听障设定呼应了代际沟通的障碍。

而这部《看我今天怎么说》的处理方式,与以上电影都不同,既没有将残障作为卖惨的噱头,也没有化为隐喻的符号,而是实实在在以残障群体为主体进行叙事,直击聋人群体的身份认同和自我觉醒的主题。

三个主角中,叶子信是对聋人身份认同最强的一个。他出生于聋人家庭,先天失聪,从小和家人学习手语长大,完全接纳无声的世界。他不认为耳聋是某种缺陷,也不认为打手语有什么不便。上学时,老师强制他学习口语,他便用手语反驳。长大后,他拒绝安装助听器或人工耳蜗。在他看来,聋人不需要听见,打手语也可以活得很好。

Alan和子信是从小玩到大的好友(演员本人也是一位真正的聋人)。他没有特别强烈的身份捍卫,认为和人保持沟通才是最重要的。既懂得使用手语,也安装了人工耳蜗,能顺畅地进行口语交流。他性格开朗随和,几乎可以游刃有余地融入到听人和聋人两个群体中。

素恩则是一个不会手语的聋人。3岁时,她因为一次高烧失去了听力。母亲严格要求她不准学习手语,而是在助听器的辅助下学习口语。做了人工耳蜗手术之后,素恩的听力恢复了六七成,之后又以优异成绩拿到了金融学学位,并成功进入一家知名的保险公司。看上去,她似乎克服了听觉的障碍,融入了所谓正常人的生活。不过,她始终对于聋人的身份感到自卑。

由于被选为人工耳蜗宣传大使,素恩与Alan相识,并进一步认识了子信。素恩开始在两人的帮助下学习手语,逐步走入了一个前所未有的神奇世界。同时,她也借此觉醒了自我意识,重新对自己的身份开始了思索。

电影围绕这三个出身经历都不相同的年轻聋人展开故事。固然有展现聋人群体的困境,揭示他们面对主流社会的隐性歧视与无形暴力,但并没有刻意放大这种苦难,以此博得同情。反而是用一种清新动人的青春成长叙事,描绘了三位聋人青年的鲜活人生,以此鼓舞所有的边缘人士直面自己,活出真我。

尊重每一个聋人的身份认同

导演黄修平曾说过一个触动他拍这部电影的原因。他听说,有一些聋人是拒绝变成听人的。他们对于恢复听力没有任何渴望。即便有一天科技进步到可以让聋人完全恢复听力,他们也不愿意使用。

《看我今天怎么说》核心探讨的问题也正在于此——到底是要融入“正常”社会,还是活出真正的自我。它最具冲击力的地方,是以聋人的角度反过来告诉听人,所谓的同情和帮助可能只是听人的一厢情愿,并不受聋人欢迎,甚至会形成一种强行扭曲聋人生存方式的暴力。

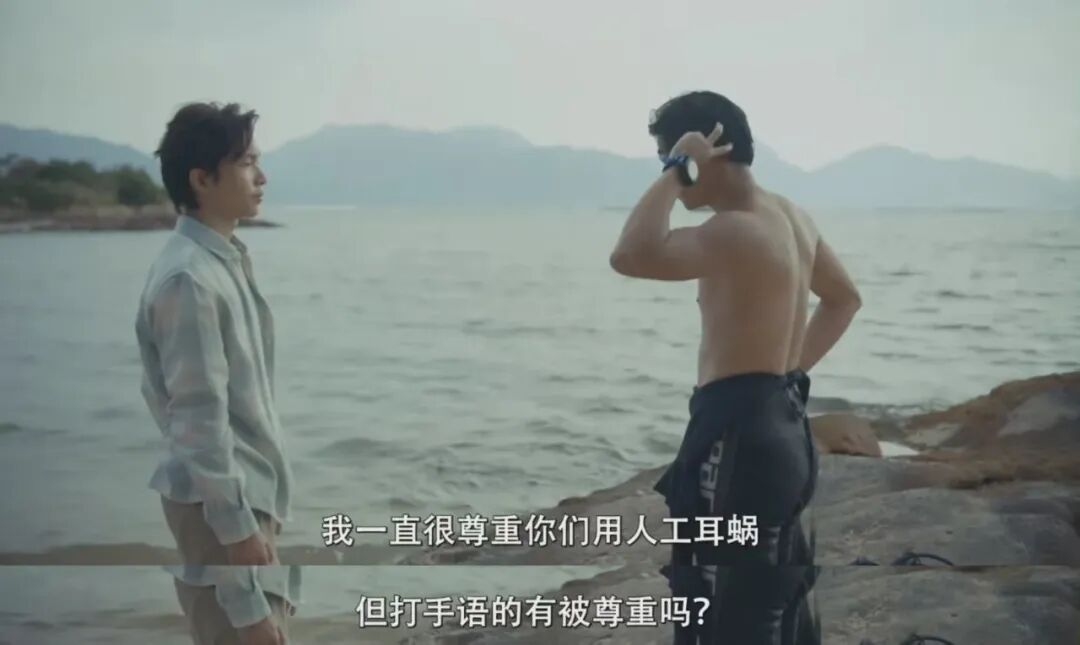

电影集中呈现了听人与聋人之间的两大冲突。其中一个是手语的使用。

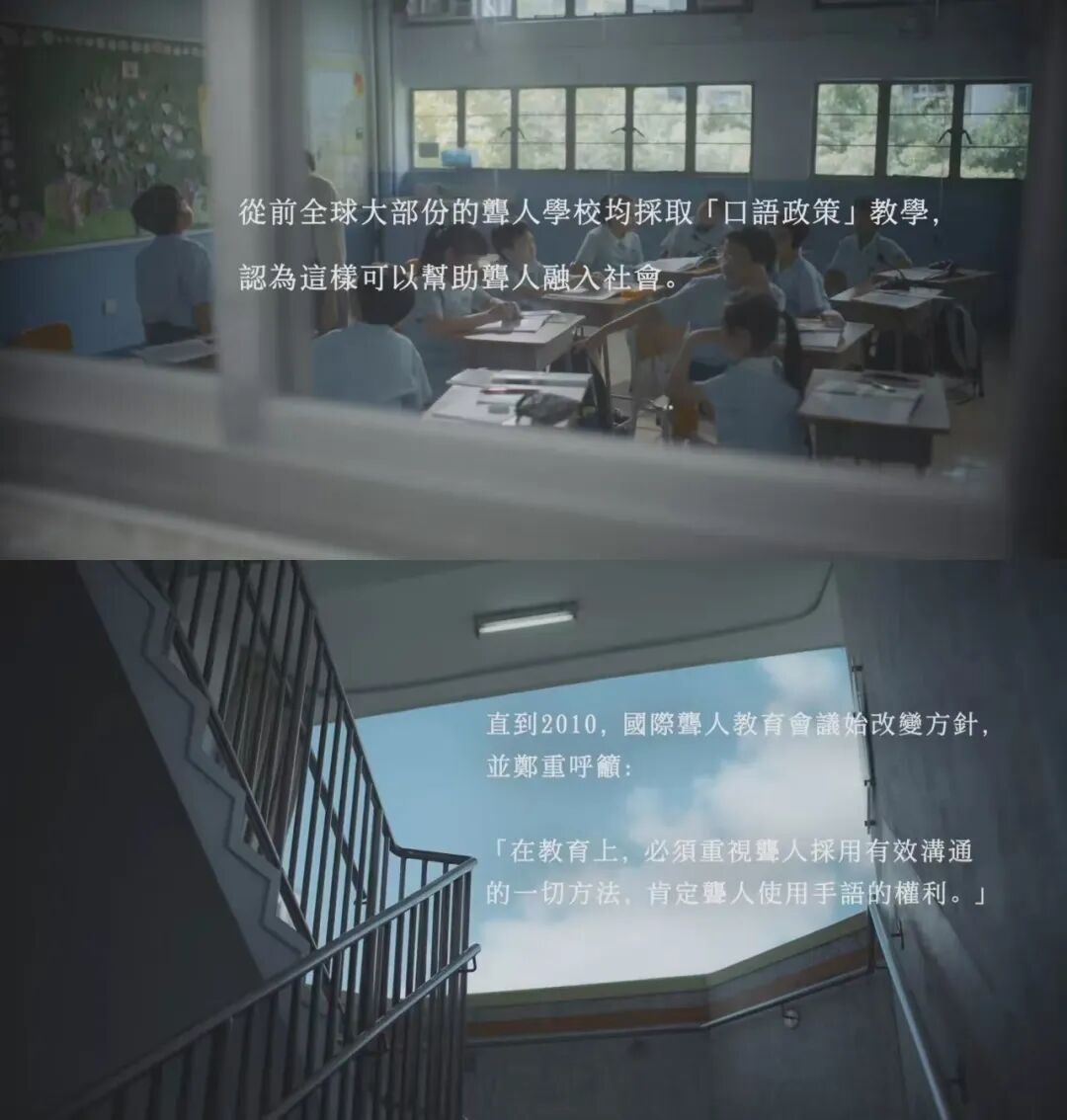

过去很长一段时间里,全球大部分的聋人学校都以“口语”教学为优先,很多地方甚至禁止打手语。作为听人可能会觉得,这样做没什么问题,是为了帮助聋人更好地融入社会。但在一部分聋人看来,手语就是他们的母语,也是他们的文化,没有任何理由去剥夺他们打手语的权利。直到2010年,国际聋人教育会议正式向聋人道歉,并呼吁重视手语教育。此后,全球聋人的教育方针才终于得到改变。

手语是一门独立的语言系统。听人认为使用手语并不方便,像是一种聋人的无奈之选。但其实,手语在很多时候比口语更有优势。片中一个特别的场景是子信在潜水中与同伴打手语。水下的世界寂静无声,只能通过手语沟通。这样的环境,聋人比听人更适应。

电影还用大量的优美镜头,向我们展示了手语作为一种视觉语言的魅力。有一处,素恩一个人来到公司天台练习手语,描绘眼前看到的一切:行人,车辆,大楼,云,风,日落……灵动变换的手势,与远处的景观重叠在一起,显示出手语是那么的直观准确。当镜头拉远,素恩小小的身躯如舞蹈般伸展,调动一切身体动作,去形容这个大大的世界。身体,语言,世界,在这一刻彼此相融,充满诗意。而我们也在这一组无言的镜头中,感受到了手语的动人与浪漫。

影片另一个冲突点,是人工耳蜗。

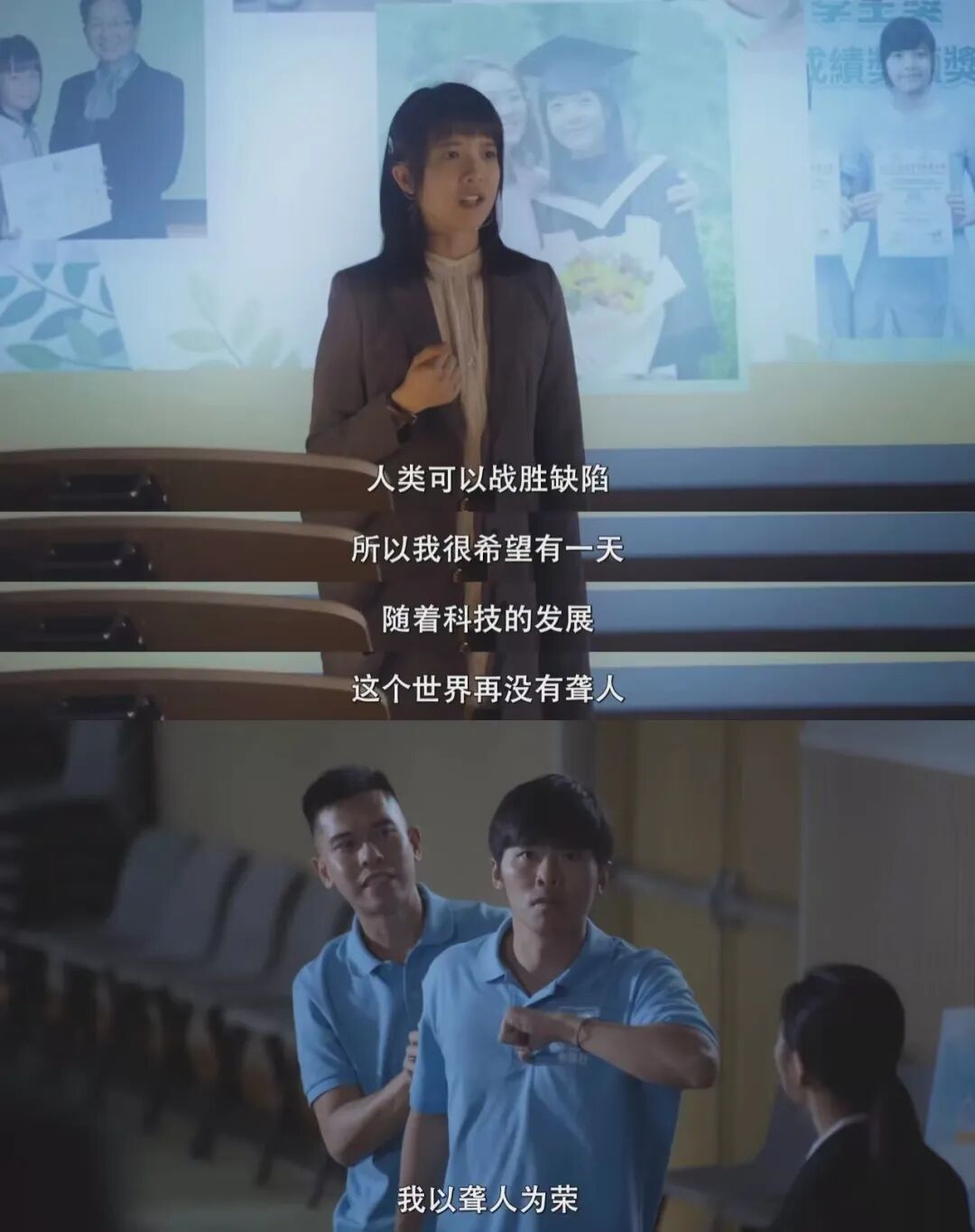

素恩与子信曾在一场人工耳蜗宣讲会上发生冲突。素恩说:“我很希望有一天,随着科技的发展,这个世界再没有聋人。”这句话原本是想表达科技对于聋人的帮助,但在很多聋人看来,这是一种“为你好”式的冒犯,是听人视角下的歧视。坐在台下的子信立马暴跳如雷,激动地用手语冲她表态:我以聋人为荣。

这一点可能超出很多人的惯常认知。人工耳蜗的确对于一部分聋人有用,但也有一部分聋人并不觉得自己需要矫正或治愈。他们认为,聋人与听人只是两种不同的分类,没有高下,就像男人与女人,黑人与白人。聋,是他们天生的特性,就像鱼儿没有脚,鸟儿没有鳍,人类没有翅膀。聋,不一定是残障,而是一种处境。或者,是一种身份认同。

当然,电影在这两个冲突点上大做文章,并不是要陷入激烈的二元对立,而是呼吁一种多元的共存。它提供的是一种反思:聋人和听人能否以平等的身份共同生活在同一个社会。或者说,即便作为一个少数的异类,能否保留自己的生活方式,不必融入统一的规则之中。

故事的最后,三位主人公分别走向了不同的道路。子信打算去美国考取潜水教练执照,继续以聋人的身份打破主流社会对他的限制;素恩则辞去了顶级保险公司的工作,选择成为一名聋人学校的手语传译老师,成为两个世界的桥梁;而Alan换上了全新的人工耳蜗,选择在听人社会继续打拼自己的事业。

电影并没有评判谁对谁错,而是给予了平等的认可和尊重。社会本不应该只有一种评价体系,所谓“正常”也不应该只有一种定义标准,不同的身份也可以并肩前行。

从未死去的香港电影

一直以来,总能听到人说“香港电影已死”。但《看我今天怎么说》再一次让我们看到了香港电影的创作活力。影片不仅在一个近乎泛滥的残障题材上,做出了全新的主题探索,而且片中细腻的台词和精妙的镜头语言,更体现出了电影创作者的用心和想象力。

香港电影从未死去,只是在向另一种方向转型。黄金时代的警匪片、功夫片等商业类型片,的确逐渐式微。但同时,年轻一代的香港电影人则用不同的创作思路,拍出了一部又一部优秀的人文电影,向我们展示了港片另一种样态。

本片导演黄修平,是比较早实现突破的一位。2013年,他拍出成名作《狂舞派》,以小博大,成为当年票房黑马,还在金像奖上获得新晋导演奖,成为新一代香港导演之光。这部影片虽然是小众的街舞题材,却表达出了极具香港性的精神主题。影片讲述了热爱街舞的女主角在腿部受伤之后,仍然以残障的身姿贡献出精彩的舞蹈场面。其中一句振奋人心的台词,也成了当时的流行语:“为了梦想,你可以去到几近?(做到什么程度)”

《狂舞派》给日益衰落的香港社会鼓舞打气。而影片的成功也让人们看到,通过小成本也可以制作出打动人心的好电影。接下来的十几年,香港不断涌现出优秀的80后、85后新导演。

过去的香港导演大多是红裤子出身,即通过片场学徒的方式积累经验和本领。而新一批年轻导演则多是毕业于专门的影视学院,理论知识更加系统,但片场经验较少。相比老一代导演擅长打造商业娱乐片,他们更加擅长社会写实,关注边缘群体,拥有更强的人文理想和社会责任心。

比如,2016年的《一念无明》讲述了一个躁郁症青年与多年不顾家的父亲之间的复杂纠葛。2018年的《沦落人》描绘了瘫痪患者和底层菲佣之间的互助。2022年的《窄路微尘》关注疫情下陷入困境的失业者。2024年的《白日之下》揭露残疾福利院的虐待丑闻。此外还有《正义回廊》《年少日记》等优秀电影,从其他层面对香港当下的社会问题进行反思。

由于这些年轻导演在进入行业时,已经很难在内地合拍片上分到一杯羹,所以只能用很低的预算制作本土电影。上面提到的那些作品中,大多成本在1000万港币以下,最少的只有200万港币。参演的演员要么是名气不大的新人,要么是愿意零片酬出镜的明星。

但低成本不代表粗制滥造,预算降低之后,反而可以摆脱票房的负担,回到更本真的创作。这也是黄修平在《看我今天怎么说》的聋人主题之外,隐含的更深层更普遍的情感共鸣——作为越发边缘的经济体和文化圈层,香港人究竟应该在坚守本土性和融入主流之间如何选择?而影片则告诉人们,融入主流并没什么不对,但也无需惧怕小众或边缘,最重要的还是让每一个人活出真正的自我。

香港电影并不一定要通过重现黄金期的类型来实现复兴,也不一定要通过纯粹的商业成绩来衡量电影的“死活”。在崭新的时代里,依然有很多路径创作出好电影,关键还是看你为了电影能“去到几近”。想到杜琪峰导演说过的一句话,说“香港电影已死”的人,其实只懂得赚钱,不懂何谓电影。

排版:小雅 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6149人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里