故宫排队数小时看《清明上河图》,如何在几分钟欣赏到精髓?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-05·阅读时长23分钟

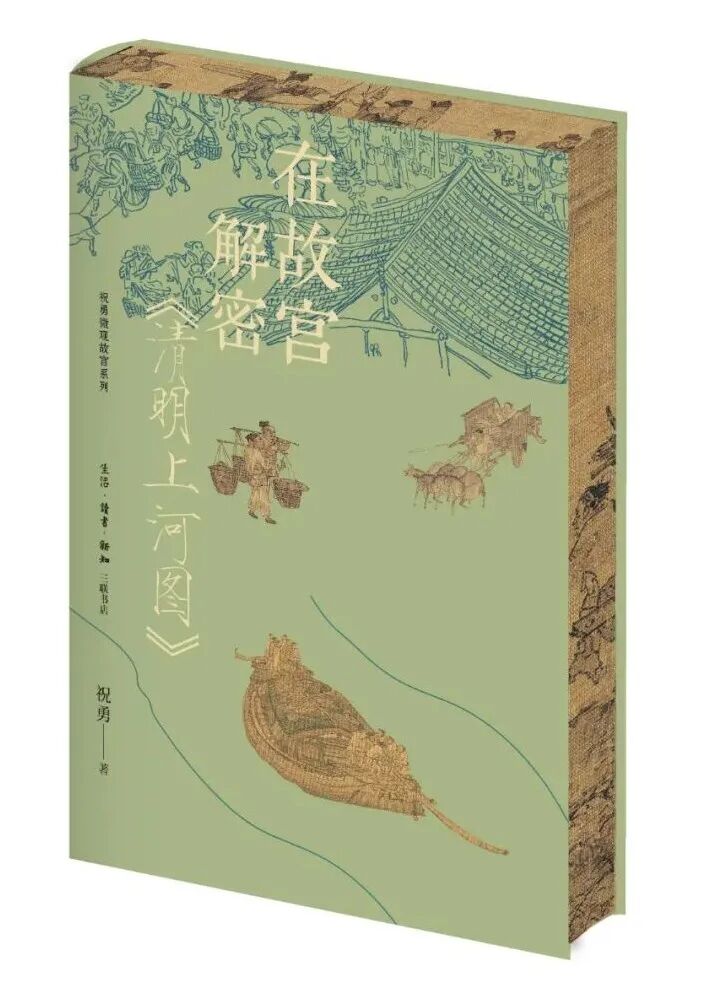

*本文为「三联生活周刊」原创内容

今年是故宫博物院建院100周年,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览于9月30日起在午门展厅对观众开放,《清明上河图》时隔十年在故宫博物院再次全卷展出,该卷只展一个月,到10月31日为止。不少游客表示,排队几小时只为看几分钟《清明上河图》,那么如何在短时间内更好地欣赏《清明上河图》?为此本刊采访了故宫博物院研究馆员、故宫文化传播研究所所长祝勇,他在故宫博物院工作了十几年,已经写过十几本关于故宫的书,其中就包括今年出版的新书 《在故宫解密〈清明上河图〉》。

记者|张星云

故宫博物院的明星文物

三联生活周刊:是否可以说,《清明上河图》一直是故宫博物院的最明星展品之一?

祝勇:《清明上河图》自带流量和吸引力,它浑身上下到处都是谜,很多现在依然处于争论之中,仁者见仁、智者见智。比如它的作者张择端的身世就很神秘,在史料中记载非常少,我们今天对他认识的基础,主要是依靠金人张著的跋文,“翰林张择端,字正道,东武人也。幼读书,游学于京师,后习绘事。本工其界画,尤嗜于舟车、市桥郭径,别成家数也”。

自张择端创作完成后,作品又经历了千年流传,过程特别曲折、坎坷。它经历了靖康之变,严嵩、陆费墀、毕沅都曾收藏过此画,后来进入清宫,著录于《石渠宝笈三编》。清亡后,逊帝溥仪以赏赐其弟溥杰为名,将画偷运出宫,辗转来到伪满洲国所在长春。日本投降后,溥仪把它遗失在长春机场,被抗日联军一名战士在一个大木箱里发现,最后又被杨仁恺在临时库房中被重新发现,从东北博物馆调回故宫博物院。

1957年,是此画第一次公共展出,尽管此前它已经经历了近千年流传,但基本只在皇家和少数藏家手里,乾隆收藏此画时,也只是他自己看,最多让几名近臣一起看,那时也没有印刷品,没多少人知道《清明上河图》。而我们今天讲故宫博物院的职能和意义,就在于它既能保护一件国保,也能展示、研究,让全国人民都有机会欣赏到中国十大传世名画的代表,感受中华优秀传统文化。

改革开放以后,《清明上河图》多次展出。2002年故宫博物院、上海博物馆、辽宁省博物馆联合举办“千年遗珍国宝展”,2005年庆祝故宫博物院建院80周年,2007年庆祝香港回归祖国10周年,2012年迎接中日邦交正常化40周年。2015年的“石渠宝笈——故宫博物院九十周年特展”,是故宫博物院历史上第一次全卷向世人展开《清明上河图》,观众们不惜排队7个小时,只为在它面前站上1分钟。

三联生活周刊:2015年“石渠宝笈特展”时,您当时的观展感受是什么样的?

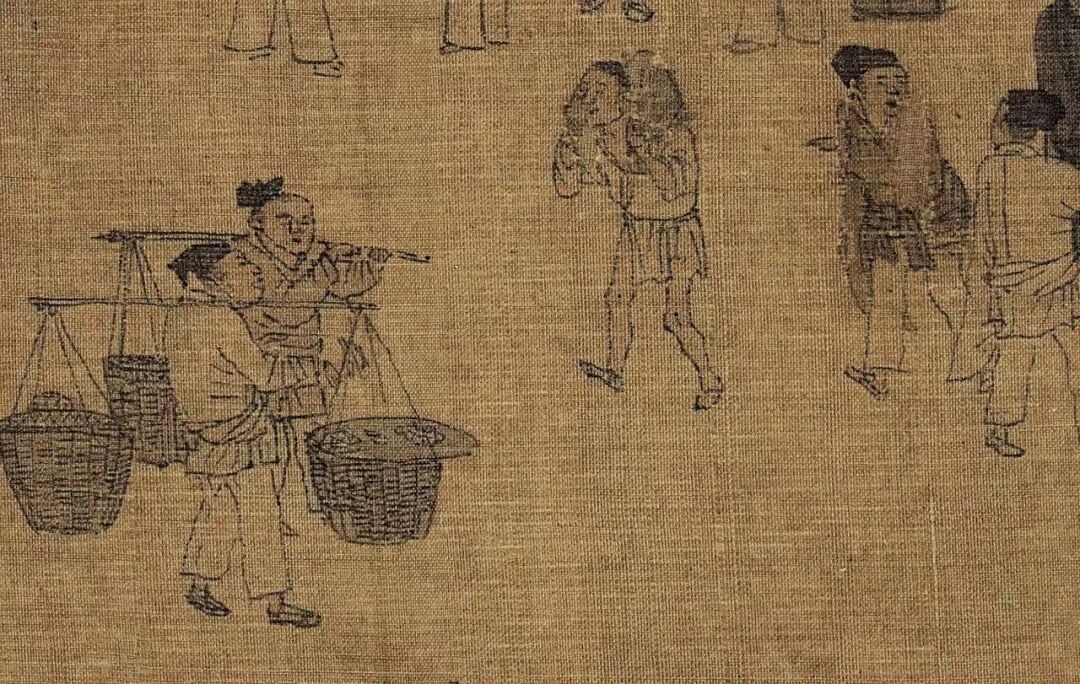

祝勇:作为故宫博物院研究员,实际上我去库房的机会不多,我们部门的研究更倾向于档案史料,接触原物少一些,不像书画部,要训练对材质的判断,可能接触原物的比较多一些。所以相当于2015年也是我第一次见《清明上河图》原作,第一感受是比我想象的要小,因为以前经常看电子版的放大效果,另外的感受就是画中的人物特别多,画卷高度不高,人物密集地集中在这个范围内,这也反映出张择端笔法的精密,在如此有限的尺幅内,画了这么多人物和建筑。

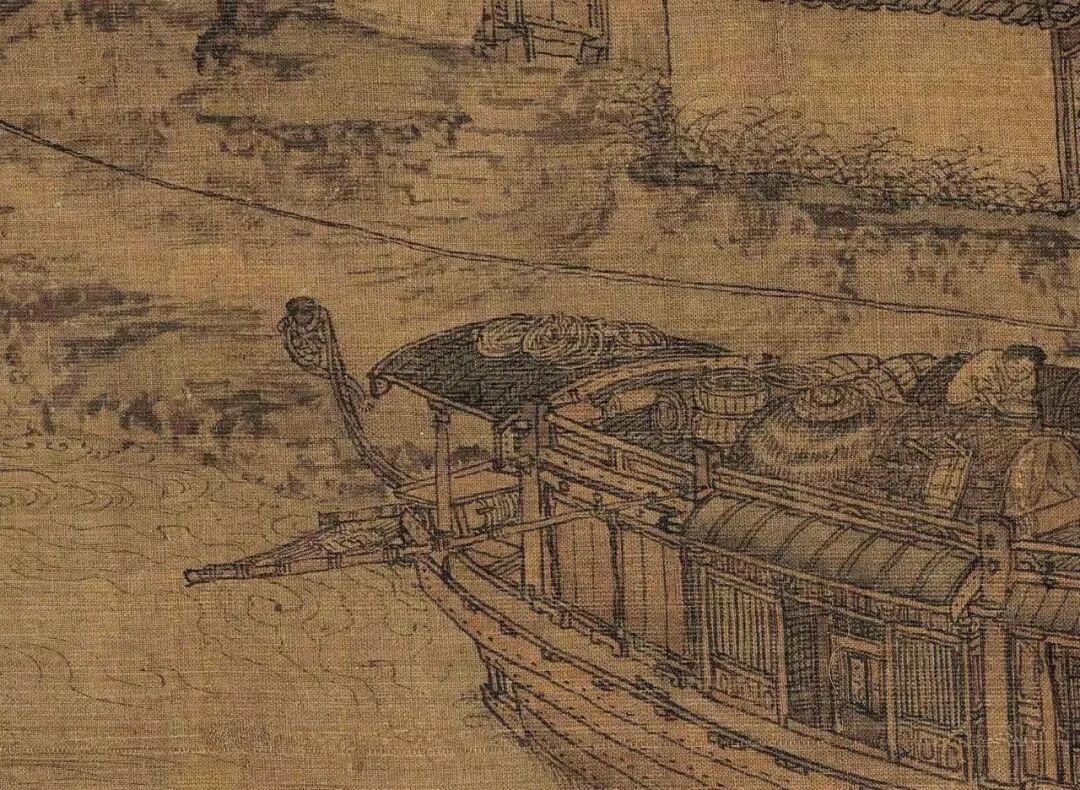

举个例子,画中船上的缆绳,张择端不是简单地画成一条线,而是画成两条平行线。在这样一幅宏观全景式的巨作之上,他用两条线勾出缆绳的外廓,粗细要均匀,还要带出重量和质感,这不是一件容易的事。在一条船船尾的篷顶上,还散落着几圈缠绕的绳子,也一律是双线勾勒,缠绕的顺序有条不紊。那时又没有放大镜,画家的功夫之深厚,真是螺蛳壳里做道场。

当时观众特别多,我们的文物藏品能引起大众如此关注,是特别可喜的一件事情。但也有美中不足的地方,当时我在展厅里闲逛,发现人们的注意力都在《清明上河图》上,人们愿意排队七小时,只为在《清明上河图》前站上几十秒钟,展出的其他名画,比如王氏家族唯一传世真迹——东晋王珣《伯远帖》、中国存世最古老的山水画——隋代展子虔《游春图》,还有中国十大传世名画之一的唐代韩滉《五牛图》,驻足欣赏的观众寥寥无几。

《清明上河图》的正确观看方式

三联生活周刊:学术界对《清明上河图》一直存在很多争议,尤其是此图所展现的季节问题。

祝勇:其实很多观众看《清明上河图》,都是走马观花,看一下这图长什么样就完了,但对于学者来说,要深究,尤其要结合宏观和微观视角。像《清明上河图》这样一幅史诗级的图卷,是由无数个局部的图像汇集成的,每一个局部都是一幅单独的画面,向观者提供丰富动人的细节。自50年代《清明上河图》公开展出后,近70年来专家们提出了不同的观点,有的人认为是画中景象是春天清明,有的人说是秋景,好像各自都可以自圆其说。

但我认为这里边有一个问题,就是从宏观的视角,这图应该怎么看?实际上古人看这幅绘画的方式,不像现在在博物馆里那样刷一下摊开这么去看,手卷是要拿在手里看的。通常需要一个长不到一米,宽四五十厘米的画案,观画人把手卷卷轴放在画案上,把绳袋解开后,一手放,一手收,画卷的局部就会流动起来,观画人不可能看到全部,而是永远看到的是一个流动的局部。就像颐和园的长廊,人们一边走,看到的风景也会随之变化,只不过在长廊里是人动,而观看手卷是人不动,画面在动。手卷是画家的一种表现方式,因此画上的时间也是流动的时间,以适应观众流动地观看。它不像西方优化,像照相一样啪一下固定在一刻。

所以说《清明上河图》不是一个固定的时间,不是固定哪一天,也不是固定哪个季节,而是在一年四季中流动,从头到尾就是一个四季轮回,如果以这种方式看此图,曾经的春景秋景争论就迎刃而解了。

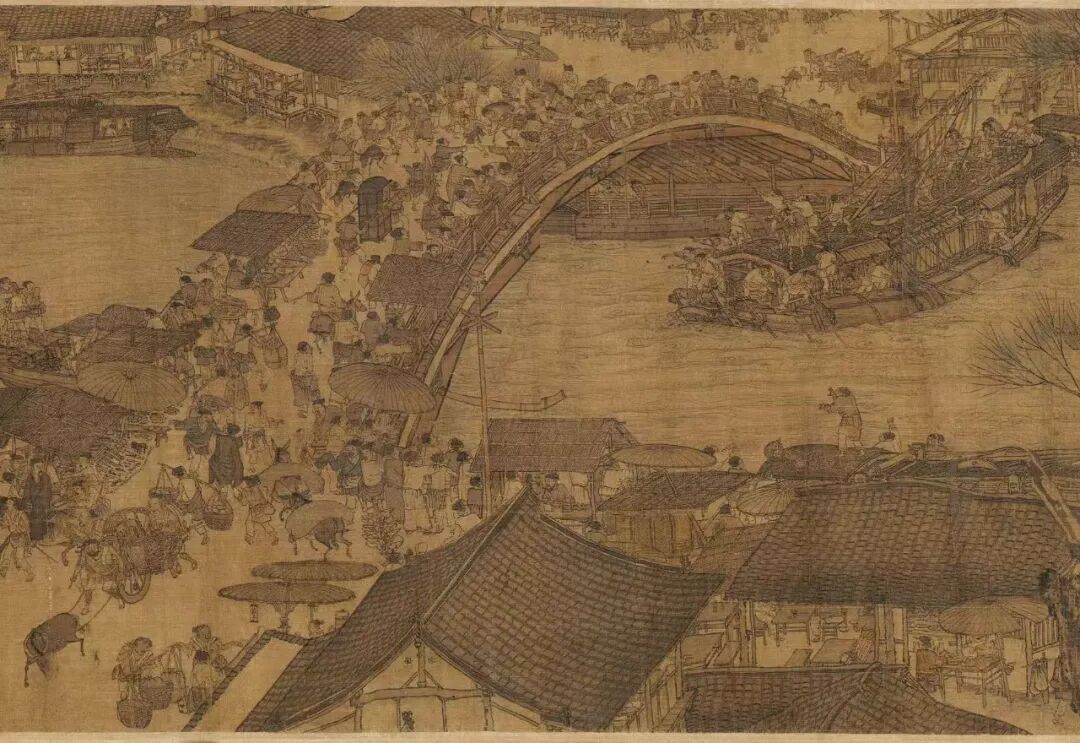

此时我们再通过微观视角去观察画面中的细节,此图一开始即冬景,在城乡接合部,有五人在寒风中前行,女主人和男主人骑在驴上,裹着厚衣,头戴风帽,其余几人亦将双手蜷入袖内,一副瑟缩怕冷的样子。随着画卷展开,是天气转暖、阳光愈发明亮的初夏,人们的衣衫愈发单薄,道路两边,雨棚、雨伞渐渐多了起来。再往后,画面上越来越多地出现了赤膊或赤臂、仅着短裤者,在衙门外,甚至有衙役脱下裤子,在大树下酣睡纳凉。

《清明上河图》(局部),图中的落魄文人与得意官员狭路相逢,他只好以扇遮面,以免显得尴尬

在我看来,《清明上河图》所绘,并非只是“清明时苹”的一旦,而是根据中国古代绘画长卷的阅读方法,结合中国古人的时空意识,将其解读为一卷含纳了冬、春、夏三季景象的长卷,并依此推断缺失的部分,当为秋景。

《清明上河图》画的是盛世景象吗?

三联生活周刊:长久以来,很多人一直把《清明上河图》视为一种繁华汴京的盛世景象来观赏。

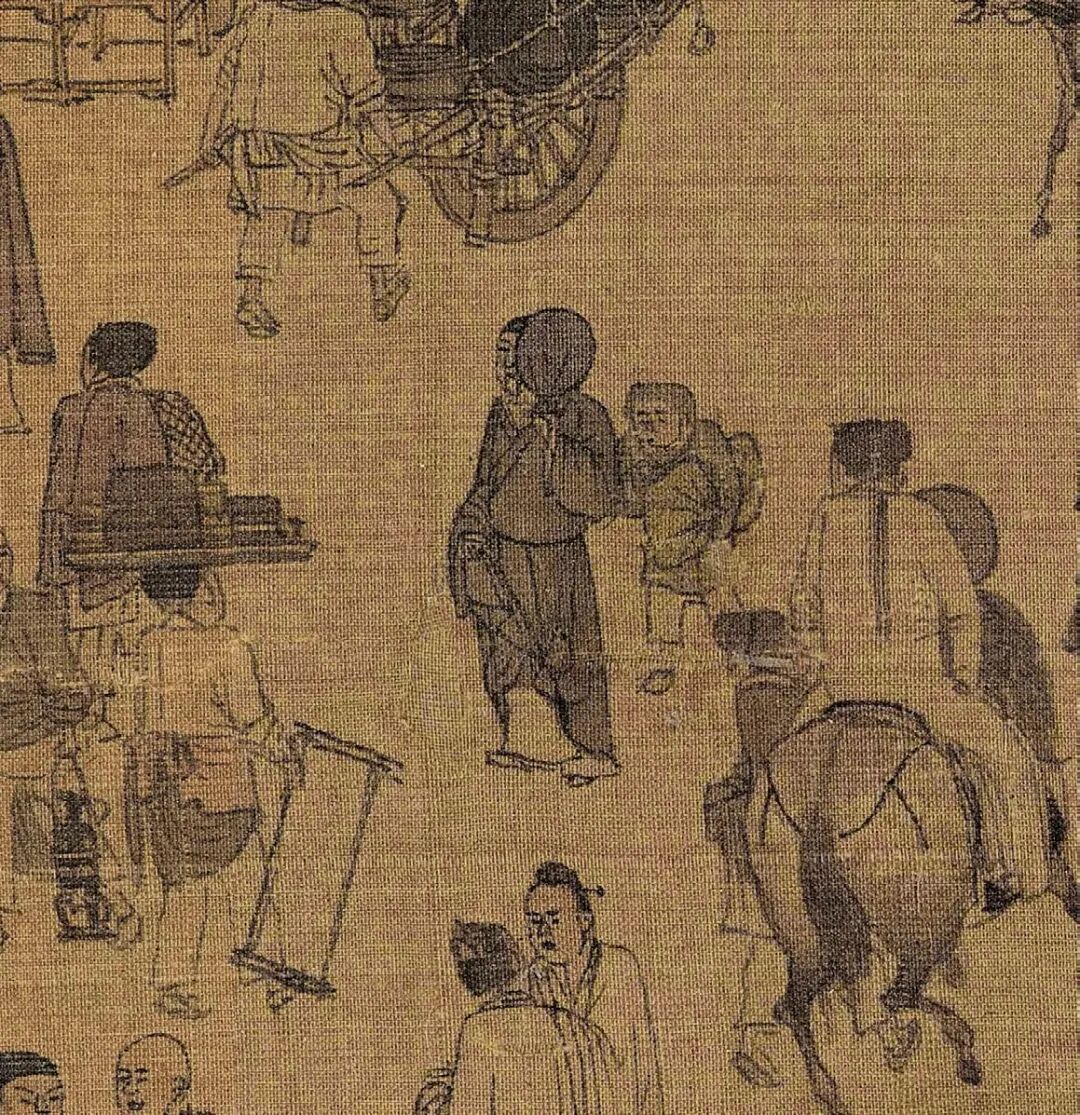

祝勇:但如果你仔细看这幅图,会发现很多细节。《清明上河图》中有814个人物,真正的名公巨卿并不多,底层的庶民才是画中真正的主角,他们没有名字,只能凭借在城市里各自的活计来为他们命名。但在卷首的乡村图景,我们会发现三处农舍几乎都空寂无人,变成了“空村”,只有第三处农舍外,有一妇人在逗着一名童子玩耍,暗示着男劳力的缺席。石磙在田中闲置着,有如停摆的时钟,提醒着观画者注意到农事的停止。

与空洞的乡村形成鲜明反差的,是画中拥挤喧嚣的城市。张择端显然是有意凸显这种反差。越来越多的劳动力从乡村奔向城市,变成了各种各样的苦力,寄生于繁华的都市,却依然有人无法安身立命,变成了流氓无产者。除了一个铺盖卷儿,一副担子,以及饥肠辘辘的肚肠,他们什么都没有。《清明上河图》中,踏青返城的富人与一无所有的农民、酒店里花夫酒地的食客写饥饿难耐的穷人,对比是多么鲜明。城门外的平桥上,衣不蔽体的孩子在向凭栏望远的闲人行乞。在一家小饭馆的门口,一个光着膀子的苦力,担子撂在地上,眼巴巴地看着饭铺里的食客。不用说,他很饿,通过他眼巴巴的眼神就能看出。

《清明上河图》(局部),富人乘坐的宅眷车(高级客车),车顶覆有棕毛顶盖

这其实对应的是神宗时代王安石改革实行的“青苗法”历史。王安石的初衷,是朝廷给青黄不接的农民借贷,利息为半年20%,一年40%,利息很重了,但在当时农村普遍高利贷的情况下,这算是“良心价”。结果王安石没想到地方官员层层加码,而且强迫借贷,政府摊派借贷导致农村民不聊生,原本的惠民政策导致大量农民放弃土地,投向城市,变成城市流民。于是,来自各地的底层百姓,如潮水般涌入汴京的大街小巷,也涌入了《清明上河图》。

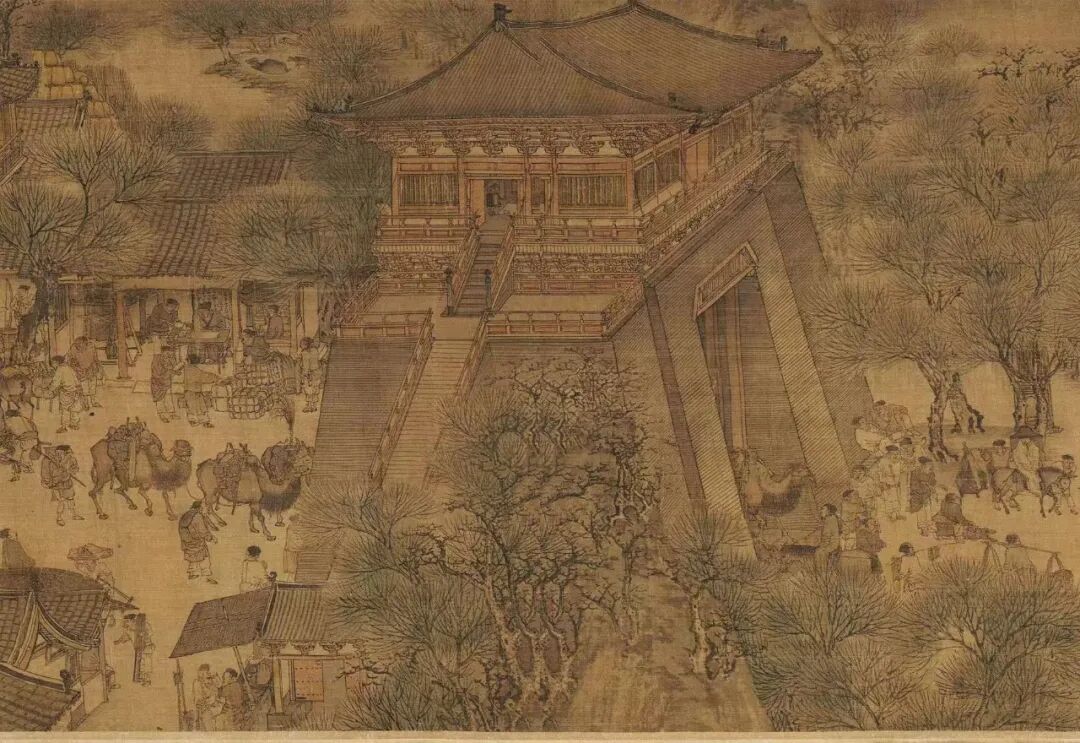

因此从此图展现的历史场景中我们也可以看出,这与宋徽宗时代不太符合,有人说此图是展现盛世清明,但如果你仔细观看,画面中这么多乞丐、这么多流民,怎么能说是盛世景象呢?这样画皇帝不会生气吗?我觉得说不通,如果张择端真的要展示清明节开封城里的欢快场景,他应该画大相国寺的庙会。那里是东京百姓最热闹的去处,清明节有许多街头表演,如禁军骑队的奏乐表演,还有拔河、荡秋千、街头杂耍和舞蹈,这些,张择端都没有画。从他极强的选择性里,可以看出他的用心和目的。

《清明上河图》(局部),慵懒的递铺官兵

学界传统认为,此图上有宋徽宗瘦金体题字“清明上河图”,所以此图是宋徽宗时代所作。但实际上宋徽宗并不喜欢《清明上河图》这种绘画风格,他喜欢的是王希孟《千里江山图》那种辉煌盛世。而宋神宗喜欢的是北宋画家郭熙的风格,郭熙笔下的巨嶂高壁、荒野寒林,不见一丝华丽色调,却在静寂中透露出生命的顽强与诗意,与王希孟的大青大绿迥然不同。郭熙是神宗朝最得宠的画家,当时中书、门下两省和枢密院、玉堂等墙上壁画,皆为其所作。可惜到了徽宗朝,郭熙失宠,他的画作被撕下来,有的甚至当成了擦桌布。而张择端则深受郭熙的影响,尤其是《清明上河图》的开头部分,完全用郭熙的笔法画枯树,营造了乡野早春的气象。

所以我认为此图应该是宋神宗时代画的,展现的是王安石变法前后的社会现实。绘画的目的,是揭示被繁华所遮蔽的苦难,为变法者提供一份可靠的视觉证据,期冀着这个王朝走过凛冬,盼来属于他们的“春天的故事”。

从宏观到微观,文物上的历史

三联生活周刊:听了你的解读,会发现,即便自50年代《清明上河图》就开始公开展出,至今中外学术界对它的研究已经近70年了,但无论从画面展现的季节到年代,仍有那么多结论有待确定或被推翻。此图乍看是盛事,但当具体到每个人,具体到每个人的穿着、角色、喜怒哀乐,又发现完全不是,这就好像近几年公共历史写作中的微观史风潮,给了我们另一种角度去看绘画,去看经典的艺术作品。

祝勇:我最早写《清明上河图》是2012年,从那之后我一直思考这幅画。直到今年在三联书店出版社出版了《在故宫解密〈清明上河图〉》。我写东西有一个特点,就是我会把我能找到的关于这个主题的所有书籍和文章都读到,然后除了引用之外,别人说过的话我就不再重复,如果没有什么新观点或感受,我就不写。在搜索关于《清明上河图》的前人文献时,我就产生了很多疑问。当然我对《清明上河图》的那些看法,都是我的一孔之见,是我个人的解读,并非学术界定论,仅供大家参考。

我觉得微观和宏观视角是相辅相成的,当我们把视角投向普通人的时候,难度是很大的,比如历史研究,起码在中国关于平民百姓的史料是很少的,大部分记载的都是王侯将相的历史,普通人的历史很难串联起来一个完整脉络。在美术史研究、图像史研究里,人们现在也越来越关注细节了,但依然无法完全脱离开帝王将相的大历史框架。具体到《清明上河图》同样如此,我研究具体每个人的细节,又是去在展现王安石变法的历史环境。

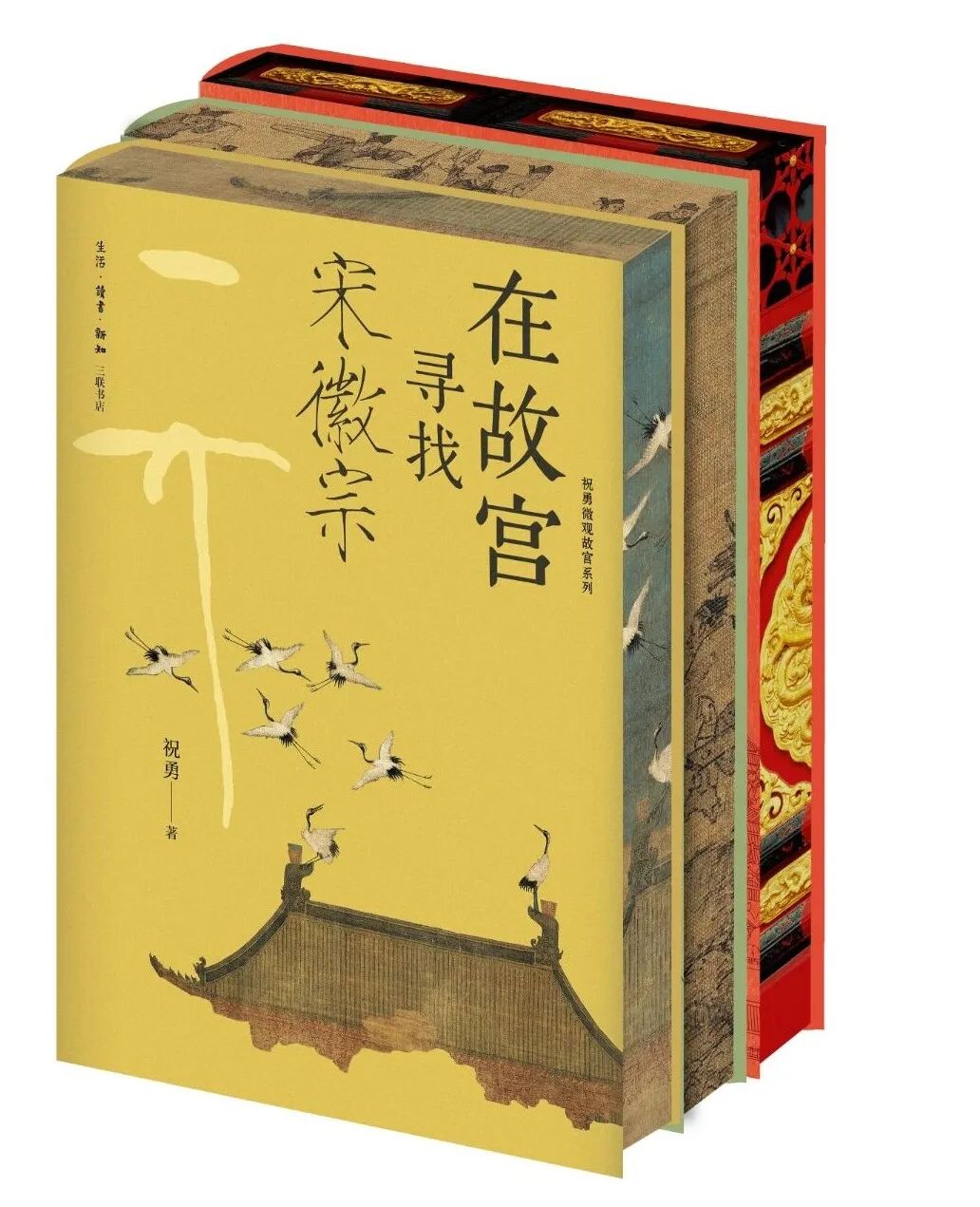

另一本我今年出版的新书《在故宫寻找宋徽宗》也同样遵循这种路径,宋徽宗的《瑞鹤图》一直被视为帝国祥瑞的象征,也标志着宋徽宗的威望达到了个人政治生涯的顶峰。但《瑞鹤图》诞生九百年来,从来没有人对此做出过解释:为什么当时会有祥云升起?为什么会有群鹤飞来,盘旋在宫殿的上空,流连不去?此番景象,不止宋徽宗一人所见,全体汴京人民都可以做证。直到有一天,我从故宫博物院出版的《紫禁城》杂志上看到明代道士邵元节的《赐号太和先生相赞》,才恍然大悟,原来所谓的“祥瑞”,不过是皇帝和他的下级联袂演出的活报剧而已。

点击图片,一键下单

「在故宫寻找宋徽宗」

也是因为纯粹微观史视角的局限,因此我在写完非虚构历史《故宫文物南迁》后,觉得意犹未尽,用小说形式构建人物命运,创作了《国宝》系列小说,同样于今年出版,将故宫文物南迁事件作为背景,展现人物内心挣扎和命运变迁。

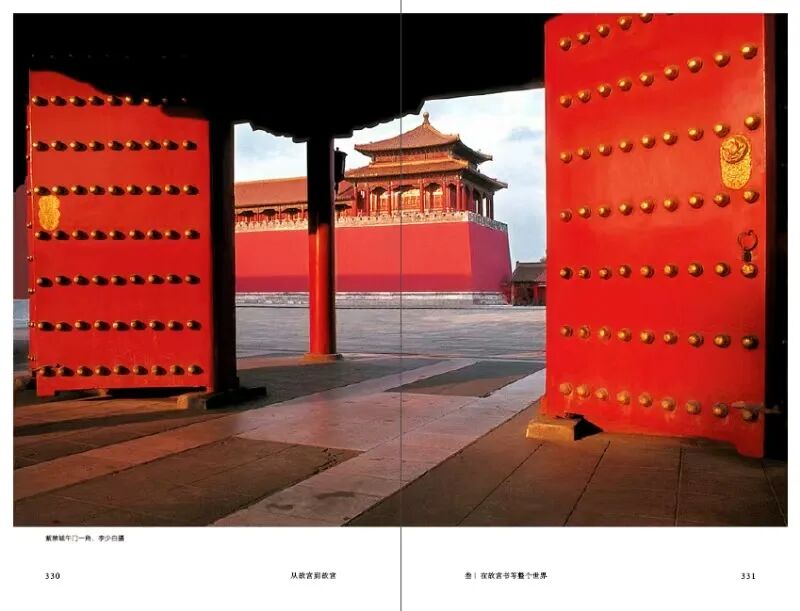

实际上过去我们讲历史,更多是与文献结合,很少与文物结合。观众到博物院看文物展览,通常也止步于文物本身,而不能与历史结合起来。而故宫博物院有着巨大的馆藏优势,其收藏的文物,本身就构成了一部宏大、浩瀚、可视的中国史,故宫博物院总共收藏着超过一百八十六万件(套)的文物,珍贵程度呈倒金字塔结构,一级文物最多,二级次之,三级再次之。所以有人说,故宫文物几乎件件是国宝。此外尽管紫禁城是明清两代皇宫,但故宫博物院的收藏不只是明清两代,而是涵盖了新石器时代以来近8000 年的历史岁月。我把它们一卷卷地展开,多少人、多少事就从皴擦笔触间浮现出来。难怪故宫博物院第五任院长郑欣淼先生说:“故宫是一部浓缩的中华8000年文明史。”

排版:小雅 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6153人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里