故宫建筑群,一个典型的“中国盒子”

作者:薛芃

2020-12-30·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6023个字,产生88条评论

如您已购买,请登录

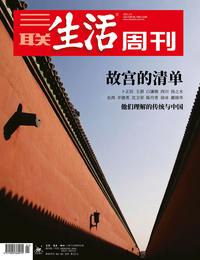

2006年,进行修缮的故宫“大屋顶” (张雷 摄)

口述/王澍

采访/薛芃

“大屋顶”从清代走向近现代:故宫的影子

1981年,我考进南京工学院(现东南大学)读大学,学的是建筑。20世纪,南京工学院有几位很重要的建筑师,他们深刻地影响着中国建筑史的发展。

杨廷宝先生就是其中一位。从20世纪30年代到80年代初,他始终是中国最有影响力的建筑师之一。20年代,杨廷宝从欧美学成归国,在当时留美的中国学生里头,杨廷宝成绩很拔尖,在美国时就已经小有名气,拿过全美建筑系学生设计竞赛艾默生奖一等奖,是个“明星学生”。回国后,他也是中国建筑师里第一个在跟洋人事务所竞标中获得重大中标的中国建筑师,设计出了当年亚洲最大的火车站——京奉铁路沈阳总站。

1932年,杨廷宝受聘于北平文物管理委员会,参加古建筑的修缮工作。故宫当时要修缮三大殿,也就是太和殿、中和殿、保和殿,杨先生就是这个项目的主持建筑师。杨廷宝与同时期梁思成和营造学社所做的工作不同,梁先生对故宫建筑做了大量测绘工作,杨先生则是修缮。

那时候有一些照片留下来,我印象很深。在修缮的工地上,杨先生穿着一身白色西装,头戴一顶白色盔式帽,站在倚着古建筑的脚手架上。他个子很高,长得又帅,玉树临风的那么一个人。

正是从30年代开始,中国建筑界发生了一个重要争论——关于传统建筑的传承之争,简称“大屋顶之争”。当时做新的建筑设计,流行给建筑扣上一个中国古代建筑的“大屋顶”,这种做法引发学界的大量讨论。如今看来,无论是否赞同扣大屋顶的这种做法,但扣得比例最好、感觉最准确的,应该就是杨廷宝。

解放以后,杨廷宝任中国建筑师协会的会长,主持修建北京的十大建筑,他是总建筑师。1958年,他还亲自负责了修建北京火车站。在那个年代,这应该是最有难度的公共建筑。

为什么说火车站特别难?因为它是一个现代建筑类型,不像大会堂、宾馆、医院,相对功能简单,且有建筑史上的大量经典案例和经验可循,而火车站的功能比较复杂,技术要求更高。北京火车站采用了传统建筑中的屋顶样式,但它的内核是现代建筑技术的拱壳,它是一种没有横梁的、很薄的拱形结构,候车室内的天顶也是连续的拱壳。所以,杨廷宝并不是简单地做“大屋顶建筑”,他一方面注重中国传统文化的表达,另一方面,他对现代建筑和建筑的创新也是平行关注的。

故宫就是一个世界。它没有西方建筑意义上的“立面”,但它在外围的宫墙上有一入口,若干的入口,那便是走进一个世界的入口 (视觉中国供图)

我们谈论杨廷宝,谈论“大屋顶之争”,是因为当时效仿的主要对象就是明清时期的大型官式建筑,故宫又是其中最重要的建筑群。如果没有故宫建筑群作为参照,中国近百年的现代建筑发展,或许会是另一番面貌。

南京工学院另一位重要的建筑师是童雋。同是美国宾夕法尼亚大学的建筑专业学生,上下届校友,但杨廷宝与童雋的建筑主张是两个方向。童雋先生是传承派的另一派,30年代写了一系列文章反对“大屋顶”的做法,他不主张直接模仿传统的大屋顶,而是要消化之后再与现代建筑相互融合。

与杨廷宝在修缮故宫期间深受明清官式建筑风格影响不同,童雋则开启了研究苏州园林的道路。童雋的建筑更偏现代风格,他虽研究古典园林,但在他的作品中很少看到园林建筑的痕迹,也没有“大屋顶”,只是局部有一点传统装饰的图案。杨廷宝与童雋的建筑理念差异,也某种程度上代表着中国30年代那一代建筑师的两种面貌。

清王朝结束之后,古典官式建筑正式退出历史舞台,但20世纪中国新的现代建筑该怎么走,该如何对待这种传统古典建筑,是那一代中国建筑师的时代命题。

“大屋顶建筑”这种做法可能并不是中国人发明的,而是西方人。例如有一位美国建筑师,叫亨利·墨菲(Henry Murphy),上世纪20年代开始,他就在北京做了一系列大屋顶建筑,比如当时的协和医学院,还有燕京大学里的一些建筑,现在我们还能在协和医院和北大的校园里看到。

在中国近代建筑史上,墨菲是一定要留下名字的,因为可能他才是真正第一位把现代建筑与中国传统主动结合的建筑师。在一个长方形的套满了窗户的现代办公楼上,扣一个中国式的“大帽子”,带有强烈的国际主义色彩。世界眼光不是轻易获得的,当他刚开始这么做时,大家并不以为然,觉得那可能是“洋鬼子”的趣味。直到杨廷宝这一代中国本土建筑师开始这么做,意义就不同了。这种做法影响到八九十年代,像长安街上那一系列的“大屋顶”建筑,甚至一直影响到现在。

杨廷宝与墨菲都做“大屋顶”建筑,基本概念是一致的。但细节体现差异,一是比例尺度、斗拱的细微不同,二是屋顶与下面墙体之间的过度与结合如何处理,中国的建筑师在这方面测算得更精细、更讲究。而墨菲的色彩运用是中国人很难想象到的,协和医院的绿琉璃配青砖就是独到的色彩搭配。

“大屋顶”建筑的流行,必然会引发争论。因为从建筑的本质来看,新式房子上面扣个大屋顶,完全是无用的,造价又高,用混凝土去做假的仿古建筑,也丧失了古代木构建筑的趣味,违背了建筑最本质的意图。但这个争论背后,更关键的是中国建筑史如何认识自己的传统建筑。认识传统建筑是需要一个过程的,尤其是建筑学本身有自身的体系,杨先生与童先生都是以法国体系为主的西洋建筑体系科班出身,当他们回国做建筑时,对中国的建筑有强烈的情感,却又没办法一下子吸收,所以他们必须经历一个从西洋回归东方的认知的过程,故宫和其他明清官式建筑便成为他们最好的参照。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得10个推荐 粉丝921人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里