八大山人:骨子里的旧王孙气质

作者:薛芃

2020-12-30·阅读时长13分钟

本文需付费阅读

文章共计6920个字,产生67条评论

如您已购买,请登录

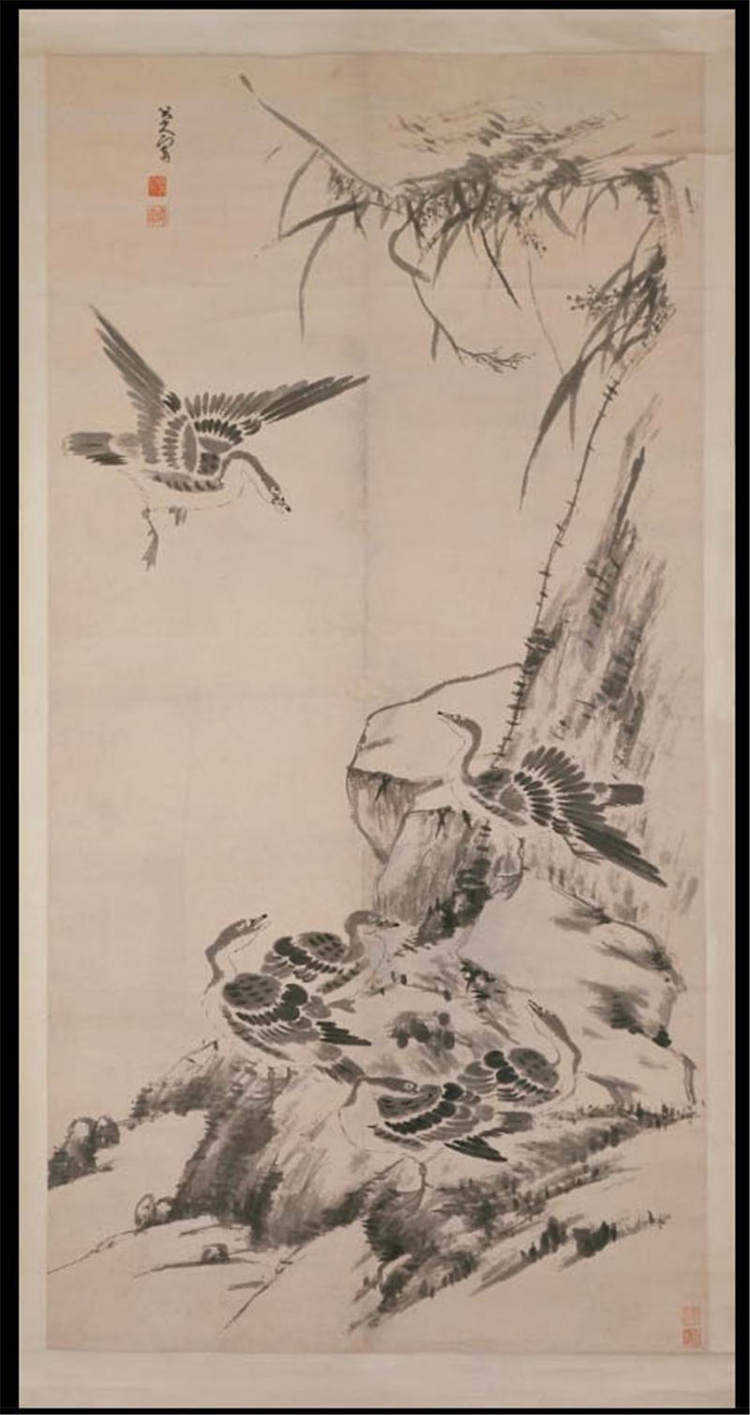

《芦雁图》,清,朱耷绘

口述/白谦慎

采访/薛芃

稀有的清宫旧藏

在清宫旧藏里,八大山人的作品非常少。不只是八大,整个“四僧”的作品都很少,甚至可以用“极少”来形容。弘仁、髡残、八大山人、石涛这四位明末清初时期的书画家,虽然不是同一画派,各有风格,但因为都是僧侣或有过僧侣经历,后人常把他们放在一起讨论,并且置于画史中很高的位置。但这几位却不是清代宫廷喜爱的书画家,不被当时的主流阶层所接受。究其原因,主要还是政治与趣味两个方面。

“四僧”中,八大的身份尤为特殊。八大本名朱耷,他是明宗室,明太祖朱元璋第十七子朱权的九世孙,出身非常高贵。虽然石涛也是明室后裔,但他出生后两年,明朝就灭亡了,他与明代旧皇室的交集相对更少些。和石涛相比,八大的书画更有一种清冷高傲的气质。他与正统迥异的画风,甚至他的身份(如果给清廷进贡书画的人知道他是旧王孙的话),或许是他的书画极少进入清廷的原因。

目前在故宫博物院里,收藏有八大的作品100多件,其中91件是绘画。以题材来看,花鸟占大多数,其余还有一些山水画和书法作品。但这些看似丰富的收藏,几乎都不是原本就在清宫的,而是新中国成立后,通过捐赠、购买等途径藏得的。这些作品虽然可以代表八大的主要面貌,但并不是全部,而是集中在他50岁至80岁之间的创作,尤其是60岁之后的最丰富。八大早年的作品传世极其稀少,因此,有关他早年的不少问题仍是谜团重重。

由于早期传世作品很少,我们现在将八大的“早期”基本上定义在50岁之前。这是一个比较漫长的“早期”范畴,但将其所有书画作品放在一起来看,50岁之前的风格是相对一致的。

台北故宫博物院有一件非常重要的八大作品,叫做《传綮写生册》,作于顺治十六年(1659),这个时候八大只有34岁。目前有没有比《传綮写生册》更早的八大作品存世,我们不太清楚,但在已知的作品中,这应该是最早的作品。而且,在台北故宫博物院现有的八大作品中,旧有的皇家收藏仅此一件。

即便是后来通过捐赠、购藏或寄存,台北故宫博物院的八大作品有所增加,但与北京故宫相比,在数量上相差不少。我们今天谈故宫收藏,已经不是历史上的故宫了,而是经过清朝灭亡后上百年变革之后形成的新的“故宫收藏”。

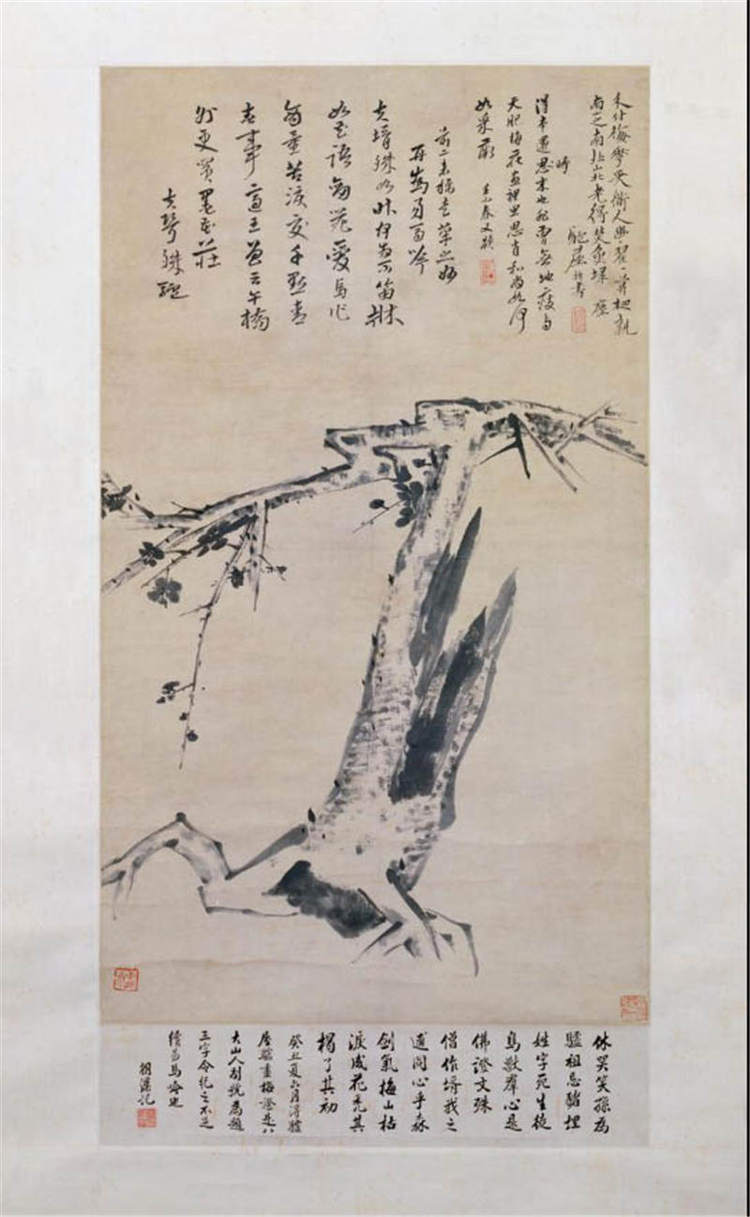

《古梅图》,清康熙二十一年(1682),朱耷绘

回到《传綮写生册》上来。根据八大山人研究专家王方宇先生的考证,“传綮”是八大早年出家时的释名。《传綮写生册》重要,不仅因为年代早且是罕见的清宫旧藏,更因为这件作品内容非常丰富,包含了很多信息,对研究八大的早年生活,研究他的绘画和书法都很有价值。

这是一个册页,有15开,其中12开画了花卉、瓜果、松石等写生,另有3开书法。从册页中7段题识到整开的书法,《传綮写生册》里包含了楷书、章草、行书、隶书几种常用的书体,并且有模仿不同书家的影子,包括褚遂良、欧阳询、董其昌的书法特征都能看到。因此可以根据这个册页推断,早年的八大山人遍学各家书体,临得端整严谨,功力是非常扎实的,也可以看出,在形成自己的风格之前,他受到了哪些前代大家的影响。

在《传綮写生册》上,有一方宋致的收藏章。宋致是宋犖的儿子,宋犖是清初官员、诗人、收藏家,几乎是与八大同时代的人物。康熙二十七年(1688),宋犖成为江西巡抚,任期四年,而八大是江西人,一直生活在南昌一带,因此我们大致可以推断,这件《传綮写生册》可能是在宋犖任江西巡抚期间流转到他手上的。过去有些研究认为,八大是反清的,跟宋犖关系不好,但其实宋犖在江西任职的几年中,与八大的关系可能是不错的,或者说,表面上不错。在册页的第一、二、八开上,又能看到乾隆、嘉庆、宣统三朝清帝的收藏印,说明这件作品一直在清宫收藏着。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得9个推荐 粉丝921人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里