发刊词|黄菡:阅读让生活更有弹性

作者:黄菡

2023-04-21·阅读时长10分钟

大家好,我是黄菡。今天我要来骗你读书了。为什么说是骗你读书呢?说到读书,一开始可能难免要俗套地蛊惑一下人心。来读书吧。“书中自有千钟粟,书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。”“满腹诗书气自华。”“黄金非宝,书为宝。”第一等好事还是读书。可是这样说下来连我自己都不太相信,毕竟我也读了这么多年的书,读了这么多的书。在书中看到了很多的黄金屋和颜如玉,但显然从来也没能把他们从书里搬到自己现实的生活当中来。

有同样感触的朋友难免就会说:骗人,其实读书对生活真没什么太大的用处。我自己其实也是见过读书对于改变生活没什么太大用处的真实名场面。那是在一个相亲的节目当中,有一次来了一个男嘉宾,是一位年轻的高校的副教授。大约因为很少在节目当中看到这种身份的男嘉宾,所以他给我留下的第一印象其实还是挺清新脱俗的。他在自我介绍的时候也着重讲了自己怎么样爱读书、会读书,通过读好书获得了挺好的自我发展,同时希望自己的女朋友同样爱读书,好学上进。最后他就走到了可以在两个女嘉宾当中二者择一的环节。第一位女嘉宾喜欢他,但是男孩未必喜欢这女孩。他当然可以随时牵她走,不过这女嘉宾相貌平平。第二个女嘉宾,男孩喜欢她,但是女孩未必喜欢这男孩,男孩可以坚持自己的选择,但是有可能要无功而返,不过这女嘉宾靓丽动人。

他给两个女孩提出的最后的问题是:说说你们最近读过的书里最喜欢的是哪几本?第一个女嘉宾就说了两本韩寒的思想评论类的著作。第二个女嘉宾就说了两本——恕我直言——我觉得格调不怎么高的低俗小说。这显然也出乎这男嘉宾的预料,他沉默了好久,迟迟做不出选择。直到主持人催促他,他才迟迟疑疑地说出了自己的选择——还是选了读书格调不高,但是靓丽动人的女嘉宾。

在我看来,这活脱脱就是一个读书并没有改变生活的场景。第一个女嘉宾爱读书,但是她并没有因此让她自己喜欢的男孩喜欢上她;第二个女嘉宾也爱读书,她其实敏锐地觉察到了这个男孩想选她,但是她不愿意接受,所以她希望通过说出低俗的阅读品位来劝退这个男嘉宾,但是显然也没有成功;这个男孩也喜欢读书,可是他长久地读书好像并没有改变他对于外表的那种简单的迷恋和追求。

读书对改变我们的生活到底有没有用?从这个故事来说,好像并没有什么太大作用。但故事二就完全不一样了。

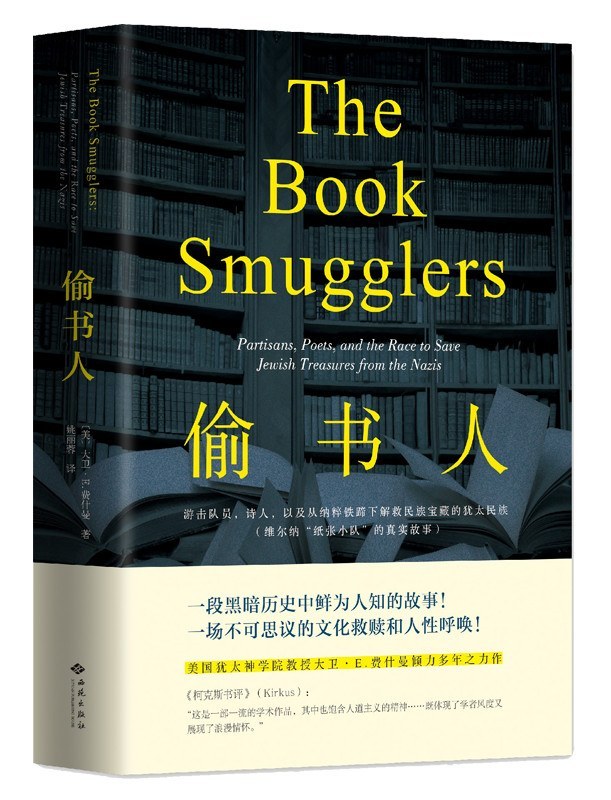

大卫·费什曼是美国犹太教神学院的历史学教授,他是哈佛大学的博士,也是美国大屠杀纪念馆学术委员会学术委员。他的著作《偷书人》为我们描绘了二战期间一段黑暗历史当中的文化救赎和人性呼唤。

维尔纽斯是立陶宛的首都,也被称为立陶宛的耶路撒冷。在它的城市总人口当中有0.5%是犹太人。1941年6月,纳粹德国占领了维尔纽斯,将城中4万余犹太人赶入了犹太聚居区。这个聚居区只占城市的11个街区,它原本拥有的基础的生活设施和生活资源,仅仅能够满足6000人的生存,但是此刻涌入了4万余人。生活条件日渐窘迫和恶化,大量的人没有房屋可以居住,能够分配到的生活空间,仅仅是70厘米见方。很多生活活动都被迫要在地面进行,没有桌椅板凳,任何的家具,大多数人在大多数时候都是缺衣少食,而且担惊受怕,因为大屠杀和大逮捕随时可能会降临到每一个人的头上。

在1941年9月份,也就是聚居区建立之后两个多月的时候,区内原有的一个犹太人图书馆就整理出了一批图书,准备公开出借。让图书馆的工作人员没有想到的是,这么一大群惊恐而迷惑的人们,他们填不饱肚子,找不到地方睡,但是却对读书有如此强烈的热望。工作人员描述说,他们像饥饿的羔羊一样扑向书,他们身在其中的灾难性的环境和对明天的绝望,并没有扼杀他们阅读的渴望,恰恰相反,他们把阅读当做了应对当下、调整状态的最好的途径。阅读是怎么做到的呢?我想可能没有什么比贴在图书馆的借书台上的告示里面写得更加精彩的了,它这样说道:书籍是我们在犹太聚集区唯一的慰藉;书籍帮助你忘记可悲的现实;书籍可以将你传送到犹太聚居区以外遥远的世界;书籍在你饥肠辘辘的时候填饱你的肚子;书籍对你诚实,请你也要对书诚实,保护我们精神的财富——图书。当图书馆运行了15个月之后,它在1942年12月借出了它第十万册次图书,为此图书馆搞了一个纪念活动。在纪念活动当中,犹太人类学家丹尼尔·费恩斯坦这样解释了当地犹太人的阅读热情。他说:阅读是人们挣扎于生存的浮木,这是心灵的安全阀,可以让人的紧绷的情绪放松,防止精神和肉体的崩溃。通过阅读小说,一个人与主人公产生共鸣,从而保持心理上的警醒和感情上的活力。就是这样,图书馆和运动场成为纳粹大规模屠杀中心维尔纽斯城里的犹太人,呼唤生命和重建生命的地方。

那么对我个人来说,阅读有没有用?当然有用,我当然是站在阅读一边。至于它到底产生了什么样的作用,我觉得它对我个人生活最大的帮助,大概是让我在仅此一回的唯一而有限的生命历程当中,能够尽可能多地体会到不同的生命的经历与经验,而这些东西至关重要的可以让我反思自己本以为是绝对和必然的生活信念与生活态度,从而让生活信念和生活态度变得面向更加丰富,层次更加丰富,因此也更有弹性。在这种生活信念的指导下面,我们对生活做出的情绪和行为的反应,恐怕也将更加有弹性和更加适度。

上世纪70年代,美国有一个很活跃的心理健康专家,他就提出了一个合理情绪理论。简单来说就是,每一个个体面对生活事件的刺激所做出的情绪和行动的反应,并不仅仅取决于生活刺激本身,更深层次是来自于我们对生活事件解读所秉持的信念和基本态度。

打个比方来讲,失恋了会怎么样?恐怕首先取决于你对失恋乃至于爱情这样的概念有怎么样的定义和理解。有人把失恋理解为失败,就是被人甩掉了,被人优胜劣汰掉了,说明我在婚恋市场上缺乏足够的竞争力。爱情又是什么?时至今日,我想这种以讹传讹仍然甚嚣尘上:爱情是一个人生命当中最珍贵的感情,真正的爱情一辈子只有一次,失去了永不再来。如果这样理解失恋和爱情——我弄丢了我生命当中最珍贵的东西,而且失去了就永不再来——这不说让人绝望,最起码是相当的沮丧。但是如果你换一种方式理解失恋和爱情:失恋或许算不上是件好事,但是比较起要用离婚来解决一段关系,代价毕竟小得多,幸好它发生在前。再说了,跟这人的感情结束了,跟另外一个也许更合适的人的感情却可以因此开始了,这不也是个转机吗?

再举一个例子,孩子考试考砸了,你会有什么样的情绪和行为反应?这当然离不开你怎么定义成绩和成就,成就与幸福,幸福与人生。亲子关系意味着什么?管教、教育、培养还是帮助、陪伴?这些都直接决定了你的情绪和反应。所以我们在生活当中所坚持的那些基本的信念和态度,必然会影响到我们对眼前一桩具体的事情的解释与解读,然后唤起我们完全不同的情绪和行为反应,从而导致完全不同的互动的结果乃至生活的结局。

由此看来,好好生活的第一步就十分清晰了。如果说完善世界观的第一步是要去看世界,我觉得过好生活的第一步则是能够反省我们自己的生活信念,特别是能够剔除那些不合理的生活信念。什么是不合理的生活信念?太多了,没法一一道来,但我可以帮助大家归纳总结。提出合理情绪理论的心理学家为我们总结了15个不合理的思想特征,在他的基础上,后来的学者又提炼概括出了3个特征,在这里我想跟大家分享一个,用来做一个范例性的介绍。

过分绝对化的这种不合理的生活信念,往往具有这样一种特点:过分绝对化的固执、偏执、不容置疑和挑战,或者说,特别简单的二元论。什么是特别简单的二元论?非此即彼,非白即黑,不是我错就是你错。现在有一个问题,咱们俩对它的看法不一样,我的看法是正确的,你跟我看法不一样,你当然就是错误的。现在有一个问题,咱们俩对它的看法不一样,你的看法是错误的,我跟你不一样,我当然就是正确的。

这就是特别简单的二元论。我觉得它在生活当中有一个特别重要的具体的辩题,它往往是我们好些生活当中的平常人的烦恼、痛苦乃至于愤怒的情绪根源所在,所以我很想就这一点跟大家做一个交流和分享。这个具体的辩题就是:我对你好,你就应该对我好,我爱你,你就应该爱我。他未必这样直接表达,否则他自己可能也会觉得好像有点说不过去。可是有些人在生活当中有一些感慨,却让你推测到根本上来讲,他就是这么一种信念。你有听人有过这样的感慨吗?你看看那人,我对他那么好,他竟然对我这样。其实对于这种感慨,我们换位稍微一想,可能马上就能了然于心。你对他好跟他对你好之间并不是这么简单的因果关系。你对他好和他对你好之间,最起码你要能够看到这样两个重要的变量作用其中,第一,你给他的好是不是他想要的好,所谓你的蜜糖可能是他的砒霜。第二,甚至于更残忍的真相是,你是不是他想要给他好的正确的人。

比如说天降温了,我就是再三克制自己,不要多管闲事、瞎操心,但是也难免要小心翼翼地跟女儿说一句“穿秋裤”。她会感激我吗?会像电影里演的那样,觉得我妈多关心我,嘘寒问暖、无微不至的,妈妈真好吗?那是我想多了。更可能的反应往往是这样两种:第一种相对比较大众化,孩子会抱怨自己的父母,能不能不要这么啰嗦,能不能不要这么喜欢干涉和控制别人的生活;第二种相对小众一些,但是至少当时对我的启发真的是蛮大的,有一次她跟我这么说:我拜托你搞清楚,你比我大了30岁,我们俩对环境温度的感受和承受能力能一样吗?我有你那么老吗?这话听来虽然很刺耳,但是她确实让我想到自己的问题所在。但是还没来得及彻底释怀,这时候她的男朋友给她发了条信息,说天气预报说明天要降温,我看你还是多穿一件衣服,感冒了就不好了,听话。在我看来,这才叫又啰嗦又肉麻,但是她仍然会因此觉得她是这世界上最幸福的人。

这有什么道理可言?动机和结果之间从来不是那么简单的因果关系,而上述种种,其实都是在用同样简单、幼稚、任性而固执的要求去面对一个如此复杂多变的现实世界。问题就来了。一当我们有了这样的生活信念,一当这事情的发展不如我们期望的那样,我们又不能通过反省自己不合理的生活信念而与这个现实达成一个和解,那我们就会产生困惑。我这些想法错了吗?我要你注意保暖,注意身体,我这些想法错了吗?没错。我要你多穿一件衣服来保暖,我这要求不合理吗?单独来看它好像也没有什么不合理的。既然这没有什么不合理,我也没有什么不恰当的要求,我的愿望为什么没有能够被加以实现?既然我没错,那谁错了?这时候该死的二元论就出来了——必有一个是错的,既然我没错,那就是这个世界和所有其他的人都背叛了我,我怎么尽是这样遇人不淑。你有听人有过这样子的感慨吗?我在我的生活当中至少听到过两次代表性的表达。一次是有人说:你说我这人怎么这么倒霉,身边尽是这样一些小人;还有一次那个人说得更极端,他说:我们那地方,我那个单位,我家住的小区,我在的大家庭里从上到下没一个好人!大家听了以后可能会说这种话一听,就知道是他自己有问题,这人自己有问题。但是如果我们不加反省,可能自以为正常的我们也可能会犯同样的甚至于更严重的错误,所以我们需要反省。

那么,我们反省的资源从哪里来?

对于我个人而言,我觉得读书给了我最多的这种资源。对一个特定的个体来讲,可能你很难有机会去过一次第二生命,或者在平行宇宙当中来回穿梭去体验不同的人生,但是书籍它恰恰就是能够给你提供这样的机会,让你放眼,不是上下五千年,是自打有宇宙诞生以来的这样子的几十亿年,它可以让你看到完全不同的人生能够给你带来的启发。所以回过头来再看,“必须”和“应该”是不合理的生活信念的特征,与之相应,合理的生活信念会让我们对生活的期待和要求变得更加具有理解性和更加具有弹性。何为理解?就是能够真正明白和接受,真实的世界和真实的生活从来都不仅仅共存于任何一种单一的逻辑或者道理,换言之,没有绝对的真理。有人就说了,那就是说可以不讲道理吗?当然不是。不过它告诉我们生活当中讲道理,更多的是这样来讲:公说公有理,婆说婆有理,各有各的理,却不是同一个理。不是同一个理,但是真的都有道理。所以生活当中的“讲道理”,更本质的是去明白对方的道理,而在对方与自己不同的道理当中,能够求同存异,尊重彼此,取得一个利益的平衡点。那“对生活有弹性”又是什么呢?所谓弹性,就是即便这事情的发展不如我所期望的那样,我所体会到的也只是可以调和的冲突,而不是宁折不弯的崩溃。

话讲到这里,好像感觉自己已经又像一个教师爷了,在教导人该怎么样去生活,而恐怕这也是我阅读之后非常大的一种生活感悟:千万不要去做别人的老师,尤其是做别人生活的老师,这往往不是犯错误就是闹笑话。但是毕竟人生漫长,问题多多,我们难免会在其中遇到一些困境,在这个时候我们真的是想放眼四望,有谁可以帮我伸出援手、给出答案。

译林出版社和三联中读联合推出的“是书单,也是人生提案”名家领读知识服务,我觉得就是一种特别好的帮助。他们将会在理解女性主义,理解青年亚文化,应对中年危机,处理亲密关系,认识自己生活的城市,在大流行中自处等等很多问题上——我觉得我特别喜欢他们这句话,它不是答案,它是提案——和您一起来思考人生,在这个过程当中给您启发,但是让您自己最后找到答案。

抵御命运风浪|让每个生命阶段都闪耀

文章作者

黄菡

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝1人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里