1. 疾病是件感性的事儿

作者:苗炜

2023-08-07·阅读时长9分钟

各位好,我叫苗炜,是一个作家。我今天想跟大家聊聊怎么看待疾病。苏珊桑塔格写过一本书,叫《疾病的隐喻》,她说,每个人都有双重公民身份,疾病是一重更麻烦的公民身份。得病了,就成了疾病王国中的公民。大家都害怕生病,但是呢,许多读者又喜欢读关于疾病和医学的书,这里面有一种心理机制,叫“唤醒更积极的自我”,我们看一些经历苦难的书,是为了让自我更警觉,我看一些疾病和医学的书,也是想唤起更积极的自我。

去年,我看了一本书《外科的诞生》,作者大卫·施耐德是美国的一位骨科医生,他在书中说,现代人差不多有8000年历史,大约是300代人,前面295代人,得了病就听天由命,没什么好办法;后面五代人才开始得到“好医学”的照顾,真正被“现代医学”照顾的,其实只有最近两代人,也就是说,直到最近六七十年,现代医学才惠及大多数人。我们能活在当下,已经是比较幸运了。

前面五代人,每一代30年,大概就是150年前。英国哲学家罗素出生在1872年,差不多是150年前,他4岁的时候,哥哥得了白喉,传染给了姐姐,姐姐死了,妈妈也死了,过了一个月,爸爸悲伤过度也死了。现在,小孩子都要打白喉疫苗,这就叫现代医学。

如何看待疾病,我们当然可以说,要理性,要相信医学的进步。但疾病落到个体上,就会变成非常感性的一件事。有一位画家叫蒙克,他画过《病中的孩子》,一个女孩躺在病床上,一位妇人坐在床边,低头握着女孩的手,女孩是蒙克的姐姐苏菲,边上的妇人是他们的姨妈。蒙克还有一张画叫《病室里的死亡》,重现了姐姐苏菲去世时的情景。蒙克后来的画作不止一次处理自己对疾病与死亡的恐惧。蒙克最著名的一张画叫作《嚎叫》,他说自己画这张画,是因焦虑而战栗,仿佛听到天地间传来一声尖叫,那尖叫声响彻寰宇,经久不息。怎么看待疾病,“因焦虑而战栗”,“仿佛听到天地间传来一声尖叫”,这都是非常正常的反应。蒙克1863年出生,差不多也是往前五代人。

一个作家谈怎么看待疾病,这事儿有点儿不搭界。但是,疾病和瘟疫,是小说中常见的题材。加缪写过《鼠疫》,帕慕克写过《瘟疫之夜》,麦克尤恩的《儿童法案》中有医学,福楼拜的《包法利夫人》中有医学,生老病死,是生活的主题,也是小说的主题。

我写过一本小说叫《寡人有疾》,其中一个故事写到了唐代诗人卢照邻,他当年得过麻风病。我准备材料的时候,看过一本书叫《剑桥世界人类疾病史》,像大词典一样厚,里面记载了有史以来的各种疾病,以及对疾病的逐步认识。从那一刻开始,我好像就对疾病和医学书有了特殊的兴趣。后来我又写了一个小说叫《面包会有的》,里面写到一个美食家,想吃螃蟹,结果犯了胰腺炎,急性胰腺炎是非常厉害的一种病。我们知道英语中螃蟹这个词跟癌症这个词是一样的,在古希腊语里,螃蟹和癌症就是一个词,怎么来的呢?有两种说法,据说胸部有肿瘤之后,胸部皮肤呈现的外观跟螃蟹很像。还有一种说法,说螃蟹会咬人,给人带来的疼痛跟癌症相似。这两种说法,一种是外部视角,我们能看到的皮肤上的病变,另一种是内部视角,只能是自己承受的疼痛。

《剑桥世界人类疾病史》的前言部分,花了很大篇幅介绍西方的疾病概念,还有东亚的疾病观念,比如其中说到中国的《释名》,说瘟疫的疫就是来自役使的役,人被鬼神役使了,就有病了。专业人士说起疾病来,都比较理性,我们看着会觉得有点儿冷酷,比如1848年的一段话:对于不同个体所患的同一种疾病来说,症状大多数是相同的,你在一个聪明人身上看到的现象,跟在一个傻瓜身上看到的现象一样,就像一种植物的普遍特征,延伸至这一物种的每一个个体。这话非常理性,但也有点儿冷酷。到1961年,医生说话就好听多了。比如有一位医生说,现在的诊疗就跟自动售货机似的,把一个未知物和一个已知的目录做对比,就能做出诊断,就像以前通过一头大象识别另一头大象。这位医生什么意思呢?他说的意思是每个病人都有自己的特殊情况,他的饮食习惯,他的心理状态,遗传倾向,以往病史,都会让他的疾病跟另一个人的同一种疾病并不完全一样。你看,现代医学比较人性化了。

假设两百多年前,一个人得了肺炎,你说是美国医生治得好?还是中国医生治得好?还是德国的医生更厉害?答案是没什么差别,各有各的理论,但效果都差不多。美国总统华盛顿采用的是放血疗法,没治好,死了。在历史学家看来,在一种文化里,医学就跟宗教一样,是组成其民族特征的一部分。英国的罗伊·波特写过一本《医学史》,记载了很多奇怪的治疗方法,但这本书的主旨是写医学从无知经由试错到达科学的胜利之路,他说,西方医学的根源跟印度跟中国差不多,但后来西医在文化上“大获全胜”,什么叫大获全胜呢?各个社会,不同地区的患者,都认为西医有效。西医怎么就有效呢?要看他们是怎么对待疾病的。

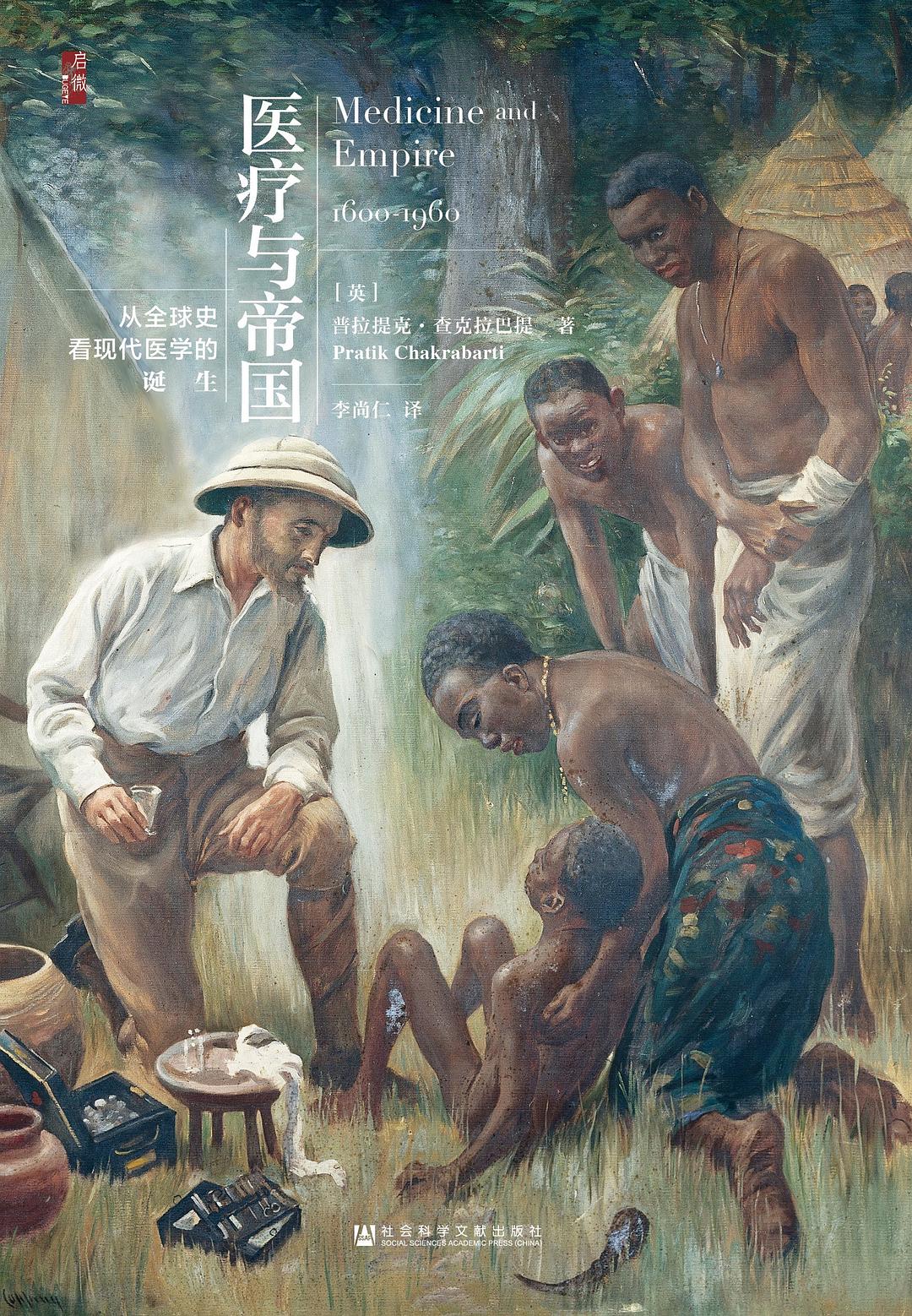

我看过一本书很有意思,叫《医疗与帝国》,它写的不是医学史,而是帝国主义的扩张。医学的发展和帝国主义的扩张有很大的关系。

1841年,英国人派出三艘船去尼日尔河探险,参加探险的145个欧洲人里有130人患了热病,其中40人死亡;而参加探险的158个非洲人,只有11人患热病,1人死亡。用西方现代医学的观点来看,非洲人死亡率更低,是因为他们对当地疾病有抗体。虽然当时参与探险的医生还没有抗体这个概念,但他们已经知道,用奎宁可以预防疟疾。1847年开始,英国海军会采用奎宁做预防药,登陆非洲的士兵都要先吃预防药。也就是说,在对疾病有更清楚的认识之前,殖民者先有了预防和防疫的概念,比如保持军营的洁净,远离蚊子,减少发病率。

1860年代,欧洲人在非洲首次遭遇昏睡病,寄生虫侵袭病人的中枢神经系统,导致人昏迷死亡。这种病从1900年代开始在非洲传播,从尼罗河蔓延到苏伊士运河。英国、德国和比利时开始联手研究这种病,很快发现锥虫这种寄生虫。同一时期,美国人在巴拿马运河的工地上遭遇了黄热病,也是一位军医,发现了黄热病的传播途径。原本通称为热病的疾病一个个被辨识清楚。苏伊士运河和巴拿马运河跟英国的利益、美国的利益密切相关,当这些地方受到疾病威胁时,殖民者就会迅速做出反应,确定病原,消灭蚊虫,降低死亡率,维护自己国家的利益。

法国人巴斯德,就是巴氏杀菌奶的那位“巴氏”。他的研究改变了人们对疾病的基本认识;他发明的疫苗,改变了人们应对疾病的思路。在19世纪早期,医生还是从体液、瘴气、环境的角度去理解疾病的成因。但巴斯德主张,细菌才是引起疾病的罪魁祸首,疾病都是有害细菌和微生物引起的,而不是体液、瘴气,更不是环境造成的,欧洲人不是不适应热带环境,而是没找到对抗细菌的办法。巴斯德找到了对抗细菌的方法,就是疫苗。

巴斯德提出的病菌学说,标志着医学和以往的体液学说、瘴气论彻底分道扬镳。他给欧洲人树立了强烈的信心:任何疾病都可以找到致病的病菌,并且用疫苗消灭。公共卫生和医学要以实验室的科学研究为核心。很快,法国人就在他们的殖民地建立各种巴斯德实验室。在越南的西贡芽庄河内,然后是阿尔及利亚、卡萨布兰卡、刚果等等。英国也开始在印度建立细菌学实验室。

我们看这个对疾病的认识过程,殖民者来到非洲、亚洲之后,被各种疾病深深的困扰。他们把在殖民地遇到的疟疾、伤寒、黄热病都称为“热病”,因为他们认为这些疾病都是炎热气候的有害瘴气导致的。在这种认识下,先有第一步的做法,是降低死亡率。然后有了科学认识,细菌。欧洲的博物学传统跟化学产生了关联,为药学打下基础。比如说,欧洲人早就知道鸦片能镇痛,到1804年,他们确认,鸦片的有效成分是吗啡;葡萄牙殖民者早就发现,巴西土著用一种叫吐根的植物治痢疾,到1817年法国的化学家分离出吐根中的有效成分,命名为吐根碱;金鸡纳树皮能治疟疾,1820年确定它的有效成分是奎宁。这种研究不光是集中药用植物上,咖啡里的咖啡因,烟草里的尼古丁,都是在1820年前后被化学家发现的。1820年,200年前的事。

得了病,得知道这个病的根源是什么。用了药,得知道这个药到底为什么起作用。这就是医学走向科学的开始。那么,西方医学跟亚洲传统医学相遇,会是什么样呢?我们看看印度。

《医疗与帝国》这本书是印度裔学者写的,作者叫普提拉克·查克拉巴提,在曼彻斯特大学担任科学史教授,他写到了英国殖民者进行科学研究带来医学进步的一面,也写到了他们破坏环境、传播疾病的一面。总体来说,西方现代医学对印度传统医学的态度可以分为三个阶段:首先是取用,然后是统治,最后是贬低。

先说取用阶段。一开始,殖民者从殖民地寻找有用的药用植物,也会看看殖民地的传统医疗能够给他们带来哪些益处。但是,在西方医学上取得进步后,其他地方的传统医学对他们的价值就越来越小了。欧洲人认为自己担负着“文明开化使命”,认为自己在人种上更优越,他们对印度传统医学的态度就变成了统治。印度曾经流行霍乱,是西方科学家找到致病的病菌,1893年霍乱弧菌被识别出来,而后霍乱疫苗研制成功。接下来,麻风病、肺炎、结核病、白喉、破伤风、脑膜炎,都找到了治疗的路径。英国人认为,要用科学知识和现代生物医学来管理印度人的生活和行为。

西方现代医学在印度逐渐确立了自己的统治地位,传统医学的声望大大降低。英国殖民者开始贬低印度传统医学,同时把它边缘化。印度传统医学主要有阿育吠陀医学和尤那尼医学。阿育吠陀医学认为宇宙由五种元素构成,以太、空气、火、水、土,很类似中医的五行说,它也有自己传承两千多年的经典文献。它们的传承方式是师傅带徒弟,没有正规的学院,甚至也没有什么教材。

18世纪,英国人开始在印度建立医学院,学生在医学院接受西方现代医学教育,毕业以后可以进入政府开办的医院或者在城市里自己开业,工作好,收入高。到1916年,相关法律出台,公立医院必须用公立医学院的毕业生,只有公立医学院毕业生才能使用医生doctor这个头衔,其他的医生,不管你是阿育吠陀医学还是尤那尼医学还是别的什么门派,一律称之为“走方医”。这些走方医被驱逐出城市,只能在乡间行医。

面对这种贬低和排挤,印度传统医学也在努力反抗。他们重新传播印度医学经典,办杂志宣传传统医学。他们会说,西方现代医学虽然有科学支撑,但不是根植在印度土地上的,不适合印度人的体质。印度传统医学一方面开始传播自己的经典,同时也开始学习西方的技术。他们会学习解剖学,学着做手术,并且用现代药物的方式来生产传统医学的医疗产品。

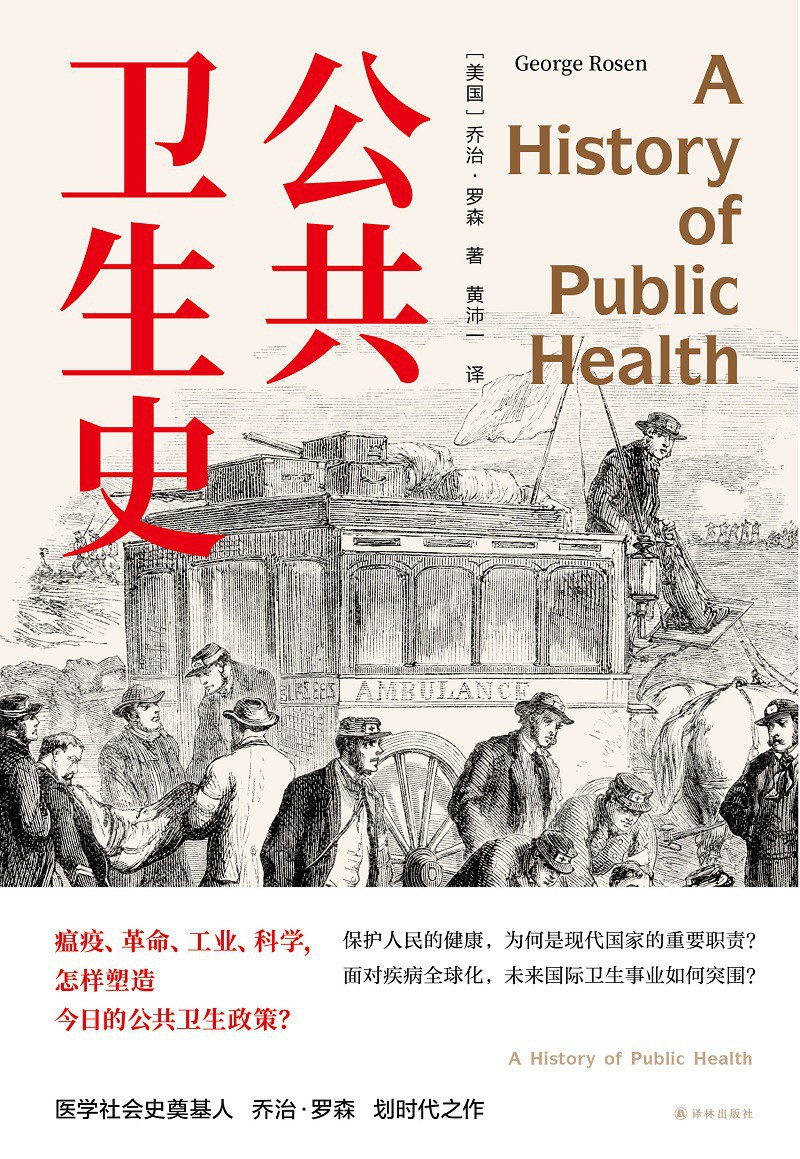

到这里,我们能清楚的看到,医学是一个现代性的问题。它跟战争相关,跟帝国主义的扩张相关,当然也跟科学有关。类似的故事,我们也可以在译林出版社的《公共卫生史》中看到。瘟疫、革命和战争、工业和科学塑造了今日的公共卫生政策,保护人民的健康,是现代国家的重要责任。

抵御命运风浪|让每个生命阶段都闪耀

文章作者

苗炜

发表文章244篇 获得0个推荐 粉丝3207人

作家,《三联生活周刊》资深编辑,《苗师傅·天真与经验》主播

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里