今年高考作文“顶流”:他的全部努力,“不过完成了普通的生活”

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-02·阅读时长23分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

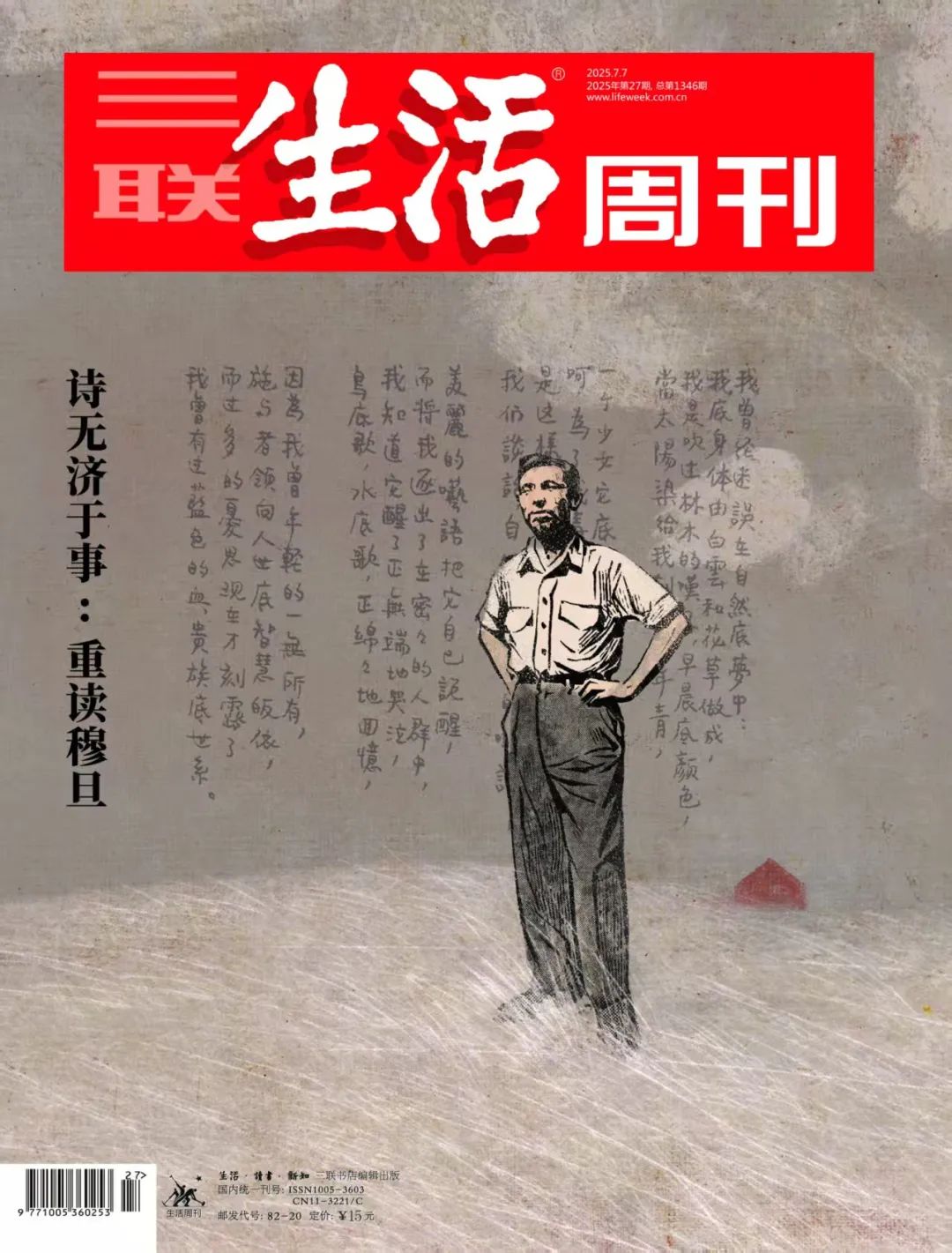

「诗无济于事:重读穆旦」

文|苗炜

诗人穆旦,原名查良铮,生于1918年。2018年,穆旦诞辰一百周年,冯昕同学第一次去万安公墓。穆旦的生日恰好是4月5日,清明扫墓或者生日纪念都在这一天。此后几年,只要冯昕在北京,清明时分总会去万安公墓看望诗人,她在墓前看到有人留下自己的诗作,或者一张纸,抄着穆旦的诗。

2025年清明,她发现墓前竖起了一块牌子,牌子上的大字是“中国现代诗歌第一人”,下面是穆旦的生平介绍——祖籍浙江海宁,生于天津,在南开中学开始写诗,1935年考入清华大学,1940年从西南联大毕业,1942年参加中国远征军入缅作战,1949年赴芝加哥大学学习,回国后任教于南开大学。这段200余字的简介,结尾处引用了穆旦的诗作《冥想》:“而如今突然面对坟墓,我冷眼向过去稍稍回顾,只见它曲折灌溉的悲喜,都消失在一片亘古的荒漠。这才知道我全部的努力不过完成了普通的生活。”

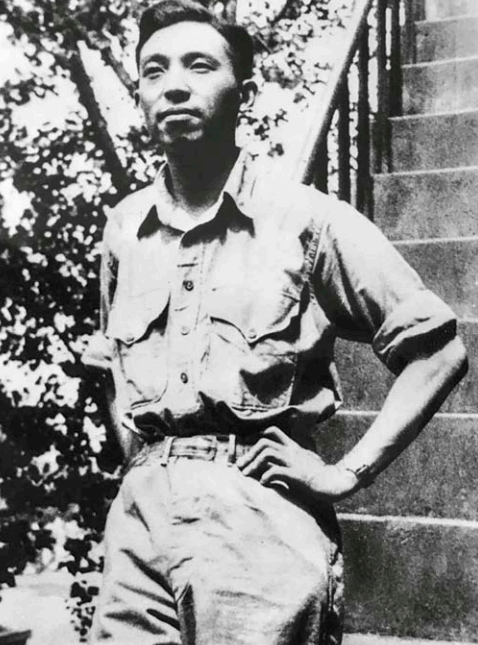

1942年初至1943年10月期间,穆旦参加中国远征军入缅对日作战前后

熟悉穆旦诗歌的人会发觉,最后两句没有标点,文字也有误,这是穆旦最广为人知的诗句,“这才知道我的全部努力/不过完成了普通的生活”。穆旦留下大约156首诗,存在异文的超过130首,异文总数超过1600条。穆旦总会反复修改他的诗,但他不会用“全部的努力”去对仗“普通的生活”,那块纪念牌上的诗句错了,破坏了原作的语感。

冯昕同学原来在中央民族大学读中文系,有一段时间,她泡在国家图书馆,查阅1947年在沈阳出版的《新报》,穆旦曾是那份报纸的主编,报纸上发表过许多评论文章,冯昕要查证哪些文章是穆旦写的。2025年,冯昕已是中国社会科学院大学的三年级博士生,她的博士论文题目并不是穆旦,但最喜欢的诗人还是穆旦。清明节,她去扫墓的时候,遇到了穆旦的外甥女刘慧。刘慧带着书,浙江作家邹汉明新近出版的穆旦传记《穆旦传:新生的野力》,刘慧带到墓前,是要给舅舅看看。刘慧跟冯昕同学回忆了穆旦去世后的情况:1977年2月,穆旦去世,家里人瞒着穆旦的爸爸,但老人还是知道了儿子死去的消息,半年后老人离世。

1994年,易彬是大学一年级新生,他看到一套新书《二十世纪中国文学大师文库》,这套书搞了一个文学家排座次,小说卷没有收入茅盾,把金庸排在老舍前面,诗歌卷中将穆旦排在第一。这个排名引起了广泛讨论。易彬好奇,这个陌生的诗人到底写了什么诗。那时候还买不到穆旦的诗集。后来,易彬读博士,研究的正是穆旦。他的博士论文题目是《穆旦与中国新诗的历史建构》,他写了《穆旦年谱》和《穆旦评传》。2025年2月,中南大学教授易彬出版了穆旦传记《幻想底尽头:穆旦传》。

1938年12月,西南联大高原文艺社社员合影,右三为穆旦

《穆旦年谱》里有这样一条记录。1974年1月3日,穆旦在北京乘“东酒路”公交车,这条线路的起点是东直门,终点是酒仙桥,穆旦在大山子下车,穿过京密路,“至106号洋灰灯柱拐进约百多步至大望京村”,他来见两位张姓村民。母亲病重,穆旦到大望京村,给母亲找一块墓地。穆旦的妈妈死后,可能埋在大望京村张姓村民的自留地里。那一天日记中,穆旦写道,“晚11点多返津”。当时,穆旦的父母住在北京东直门南小街的小菊胡同,穆旦住在天津南开大学宿舍东村70号。翻看北京旧地图,大山子村旁边有一个地方叫“高家坟”,大概就是现在的“高家园”,望京这一边有大望京和小望京,有公主坟、八王坟、赵家坟,向马泉营一带呈扇形分布,有叶家坟、白家坟、骚达子坟、马家坟、庄王坟等等。《穆旦诗文集》编辑李方说,当年京郊村民进城,跟城里居民做点儿卖鸡蛋卖蔬菜的小买卖,小菊胡同的查家得以结识大望京的村民。

多年之后,我住在望京,有一年就住在大望京公园的边上,抬头看窗外,是浦项制铁的总部大楼和正在建设的阿里总部。我读到了穆旦的诗,我知道他死于1977年,还不到60岁。也就是说,我们的生活有一部分是重合的,唐山大地震,他在天津,住在抗震棚里,我在上小学,也住在抗震棚里,地震之后,好像有连绵不断的雨。在经历了漫长的磨难之后,他本来应该有一个相对安静的晚年,重新做一个诗人,穿上西装,参加个代表团去国外访问,但“本来应该”是蛮不讲理的四个字,哪里有什么“本来应该”的?生活中不仅有损失、浪费和失败的可能性,生活中的损失、浪费和失败是不可避免的。穆旦本来是要做一个腿部手术,结果却死于心脏病。

2025年4月18日晚上,易彬教授在同济大学人文学院办了一次讲座,题目叫“1976年1月19日夜,穆旦骑车摔伤”。在座的30余名师生跟着易彬回到1976年1月19日那个晚上,穆旦在天津八里台某个宿舍区内,从自行车上摔下来,他听到周围人议论,这位大爷岁数可不小了,这一下摔得不轻。穆旦心想,我哪里有那么老,我自己能起来。这段心理活动,来自穆旦后来写给同学的一封信,他想自己站起来,但是起不来。晚上10点多,穆旦被送回家,一辆三轮车拉着诗人和他的自行车。易彬教授说,当时穆旦的大儿子在内蒙古插队,穆旦到处打听招工的消息,想让儿子能回到天津工作,那天晚上就是出门去打听招工的消息。

穆旦摔伤后,没有及时就医,疼痛难忍之时,就让妻子周与良烧一块砖来热敷。易彬说,肉体的疼痛一直到穆旦去世也没有消失,在腿伤之前,穆旦在新买的书《热风》扉页上抄写鲁迅语录——有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。腿伤之后,自1976年1月25日至1977年2月4日,穆旦给友人的信中反复出现死之将至、人生虚无、生命幻灭的感叹,弥漫着忧伤的情绪。

1949年8月,穆旦乘坐从曼谷开往旧金山的轮船

1977年2月12日,穆旦给巫宁坤写信,“我的同病相怜的腿,苦呆了一年多,也决定在春节之后,择吉开刀,一咬牙卧床两月吧。反正大丈夫视死如归,六十岁更无所谓了。只要不死(大概不会),能走路(这说不定),我暑期可去你处玩玩”。2月25日,穆旦在家洗澡,准备入院做手术,午饭后感觉胸疼,下午4点半在家做心电图,查明是心肌梗死,下午6点,由南开大学校车送往医院,晚上11点,据说有好转。但2月26日凌晨3点50,情况恶化,抢救无效,去世。3月1日,火化。

穆旦一生颇为坎坷。考入清华大学,而后抗日战争全面爆发。他跟随西南联大的队伍,从长沙步行到昆明,据说路途中拿着一本英语词典,背完一页就撕掉一页。大学毕业后,他参加中国远征军,担任少校翻译官,赴缅甸作战。战事失利,第五军由缅甸撤退,据杜聿明的回忆,第五军战斗死伤7300人,撤退中死伤14700人,“一个发高热的人,一经昏迷不醒,加上蚂蝗吸血,蚂蚁侵蚀,大雨冲洗,数小时内就变为白骨。官兵死亡累累,沿途尸骨遍野,惨绝人寰”。穆旦经缅甸野人山撤至印度,后来写了一首诗,叫《森林之魅——祭胡康河上的白骨》。

1949年,穆旦去美国留学,在芝加哥大学拿到硕士学位,他的妻子周与良读植物学博士。1953年1月,夫妻两人回到祖国,而后在南开大学教书,有很长一段时间,他不再写诗,他翻译拜伦和普希金的作品。穆旦安葬于北京万安公墓时,墓穴中放着一本他翻译的《唐璜》。前半生遭遇战乱,后半生是各种政治运动,如果他能多活十年,过一阵舒心的日子,也算是动荡岁月之后的一场恩典。

穆旦与周与良在芝加哥大学

1952年,刚回国没多久的巫宁坤赶上了“三反”“五反”运动,在燕京大学的师生大会上,他检讨自己“家庭出身不好,长期在美国接受资产阶级教育,迷恋西方文学等等”,话音刚落,一位二年级学生举起一本书,说巫宁坤从美帝带来这样的下流坏书,要腐蚀新中国的青年,那本书封面上画着一只手,涂着红指甲,举着一杯香槟,那是一本《了不起的盖茨比》。

1980年,经历劳改和下放的巫宁坤回到北京,收到一个稿约,《世界文学》杂志请他翻译《了不起的盖茨比》。几年之后,我读到了巫宁坤翻译的迪伦·托马斯,一下子被那些狠叨叨的诗句吸引——“赤条条的死人一定会/和风中的人西天的月合为一体/等他们的骨头被剔净而干净的骨头又消失/他们的臂肘和脚下一定会有星星”,我读得不是很明白,但知道这就是现代派。那时候我们把袁可嘉编辑的《外国现代派作品选》当宝贝,找到一册就囫囵吞枣地看,也不知道这个作品集一共有几册。等到很久之后,才知道巫宁坤和袁可嘉是西南联大的,他们的同学还有穆旦和王佐良,这些老头儿也曾年轻过,他们年轻时读艾略特的诗论,读《阿克瑟尔的城堡》,后来的文学青年依旧读艾略特的诗论,读《阿克瑟尔的城堡》。

穆旦有一首诗,题目叫《一个战士需要温柔的时候》,最早发表于1947年6月的《益世报》上。这首诗开头说,“你的多梦幻的青春,姑娘/别让战争的泥脚把它踏碎”,诗的后两段如下——

因为青草和花朵还在你心里,

开放着人间仅有的春天,

别让我们充满意义的糊涂,姑娘

也把你的丰富变为荒原

唯一的憩息只有由你安排,

当我们摧毁这里的房屋。

你的年代在前或在后,姑娘,

你的每个错觉都令我向往,

只不要堕入现在,它嫉妒

我们已得或未来的幸福

等一个较好的世界能够出生

姑娘,它会保留你纯洁的欢欣。

这是一首轻松的小诗。但是,怎么在一个较好的世界出生?哪个时代能保护你纯洁的欢欣?穆旦翻译的《唐璜》中有这样一句,“我们是看不到那一天的,但你们/生活在自由而欢欣的太平盛世/将难以相信像我们所见的一切”。是啊,我想象不出缅甸的野人山是什么样,也想象不出历次政治运动是什么样,情境变了。

穆旦在1968年10月的一份交代材料中说,“我从中学到大学,学的都是外国文学,喜爱的就是外国资产阶级文学作品,深中其毒”。他为自己的诗检讨,“其中是一些令人难懂的诗,宣扬个人主义、神秘主义和颓废思想”,“这些诗为极少数人所欣赏,为广大革命群众所反对”。20年后,我们上大学,可以看晦涩的现代派,很多时候,能感到自由而欢欣,读了什么或者写了什么都不是什么罪过。马修·阿诺德在牛津大学当教授时曾经有过一篇演讲,他说,大凡一个社会,如果可以维持一种冷静的、自信的、自由的心智活动以及对越轨观念的容忍,如果能为生活的方便和趣味的发展提供物质福利,如果其成员在思想上走向成熟,则这是一个“现代的”社会。

起初我读穆旦的诗,喜欢那些轻巧的诗句——

绿色的火焰在草上摇曳,

他渴求着拥抱你,花朵。

反抗着土地,花朵伸出来,

当暖风吹来烦恼,或者欢乐。

如果你是醒了,推开窗子,

看这满园的欲望多么美丽。

后来我读穆旦,才发觉其“时代的意义”。2022年,我读到了他的一首诗,其中有这样几句——

去年我们活在寒冷的一串零上,

今年在零零零零零的下面我们汗喘,

像是撑着一只破了底的船,我们

从溯水的去年驶向今年的深渊。

穆旦1947年的这首诗写的是通货膨胀,“把贫乏加十个零,印出来我们新的生存”,节奏铿锵,情绪激昂,到结尾一节尤为激愤,“我们希望我们能有一个希望,然后再受辱,痛苦,挣扎,死亡”。诗里的“大词”真不少。到了晚年,穆旦跟年轻人通信,谈到他的诗歌理念,“我是特别主张要写出有时代意义的内容。问题是,首先要把自我扩充到时代那么大,然后再写自我,这样写出的作品就成了时代的作品”。以往我读艾略特的诗论,他说,诗不是放纵感情,而是逃避感情,不是表现个性,而是逃避个性。我花了很长时间才明白艾略特说的是什么意思。以往我读穆旦,也只是把他当成一个现代主义诗人,惊叹于他跟传统中文迥然不同的遣词造句的方式,但没认出他所揭示的社会现实,我能读懂个体在现代历史中所可能遭遇的生存际遇,却没体会到他的洞察即为诗歌的智性。

插图 范薇

1991年,李方在北京大学写的硕士论文题目为《论穆旦诗歌世界的现代性特征》,指导教师孙玉石对他说,我们的现代主义并没有割裂现实,现代派不等于形而上,穆旦经常要回到中国的土地上,写农民,写饥饿。研究生毕业后,李方打算编辑穆旦作品集,孙玉石给他写了封推荐信,让他去北京外国语学院找王佐良,由王佐良到杜运燮,李方找到了穆旦的老同学,再由同学找到穆旦家人。1996年,《穆旦诗全集》出版。2006年,《穆旦诗文集》出版。

2017年底,李方从美国收到一组穆旦手稿,有诗,有信件,那是穆旦在70多年前写给曾淑昭的,穆旦的儿子查英传在美国见到了95岁的曾淑昭,拿到曾淑昭保存的手稿,给李方写电子邮件做出说明——查良铮1944年2月开始在中国航空公司昆明办事处任职员,曾淑昭1943年11月开始在中国航空公司重庆办事处任职员,与另外四位女士住在山顶上的粉红色小洋房,自己开伙,条件比男职员宿舍好。由粉红色房子可以看到珊瑚坝机场。查良铮常被邀请到山顶宿舍吃饭,然后与曾淑昭一起走下300级台阶,在嘉陵江边散步,谈论最多的是共同有兴趣的英美文学。

这批手稿中有一首佚诗,题为To Margaret,Margaret是曾淑昭的英文名字,手稿中还有穆旦写给曾淑昭的信,诗和信,都写在中国航空公司抬头的信纸上。1945年4月10日,穆旦给曾淑昭写信,结尾处有这样几句,“我幻想一种生活,我们快乐的过在一起。我想这不会很难,或者很慢。只要时机好一点,什么都可以实现”。手稿之外,还有一张照片,是穆旦随远征军撤到印度后,在加尔各答的留影,那是穆旦留下的唯一一张身穿戎装的照片。在《三联生活周刊》办公室,李方老师向我讲述编辑及修订《穆旦诗文集》的过程,其中发出一句感叹:“不能把现代主义和现实主义给隔开,在中国能没有现实吗?对不对?怎么可能呢?”

1942年,日军入侵缅甸,当时已是西南联大外语系助教的穆旦应征入伍,加入中国远征军,任随军翻译

李方老师的这句感叹,用一个文学史上的术语来说,就是“感时忧国”,夏志清写文学史的时候说,中国现代文学的根本精神就是作品所表现的道义上的使命感,那种感时忧国的精神,其中包括对历史进步的假设、对民族现代化的期待,也包括对社会变革的诉求。“感时忧国”,夏志清在英文原作中用的是obsession with China,直译为“对中国的执迷”,或者“国族执迷”。

2025年春天,易彬《幻想底尽头:穆旦传》出版,邹汉明《穆旦传:新生的野力》出版,借助这两本传记,我重新阅读穆旦,试着理解这位文字略显晦涩的诗人和80年前的现实有着怎样的关系。也试着理解他后来的沉默以及在生命最后几年写下的那些诗。

更多精彩报道详见本期新刊

点击下图,一键下单

本期更多精彩

| 封面故事 |

-

普通的生活,较好的世界(苗炜) -

诗无济于事:重读穆旦(苗炜) -

李章斌谈穆旦(苗炜) -

蔡海燕谈奥登(苗炜)

| 经济 |

-

市场分析:为什么今年的个税开始强势增长了?(谢九)

| 社会 |

-

时事:“十二日战争”如何改变伊朗(程靖) -

调查:一个家族里,两名相继离世的外卖员(陈银霞 魏昭阳)

-

专访:专访陈可辛:没有纯粹的好人与坏人(吴丽玮) -

历史:一个被遗忘的“潜伏者”:冀朝鼎的“回家”之路(韩毓海) -

文史:事发避暑山庄(卜键)

| 专栏 |

-

邢海洋:充电宝的系统性风险

-

袁越:性别差异的差异 -

李敬泽:重复 -

张斌:在我身后,人潮汹涌

-

朱德庸:大家都有病

点击下方图片

开通数字刊会员月卡解锁本期👇

本周新刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6126人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里