为什么我们能从一个人写的字看出Ta的性格?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-14·阅读时长42分钟

碑学:另外一套书法系统

即便对书法一无所知,很多人也听说过王羲之、王献之、颜真卿、柳公权。《二王以外,清代碑学的历史思考》一书的作者,浙江大学艺术与考古学院教授薛龙春,从小临写的就是颜真卿、柳公权的字。他说:“我父亲是中学语文老师,他小时候是从学描红开始的。他便认为我应该也要会这些,我还没上学就开始练这个东西。”上世纪70年代,中国没有市场化的培训班提供系统性训练,甚至连书法资源都稀缺。“我父亲偶尔给我示范,但不怎么给我讲,或者跟我后来的眼光相比,他能讲的也很有限。我刚开始写的东西也是很烦的,因为方法不对。我拿着字帖临摹,这边顿一顿,那边提一下,这边细一点,没有多少书写的快感。今天如果让我教孩子,我完全不是这样的教法,它没乐趣。”

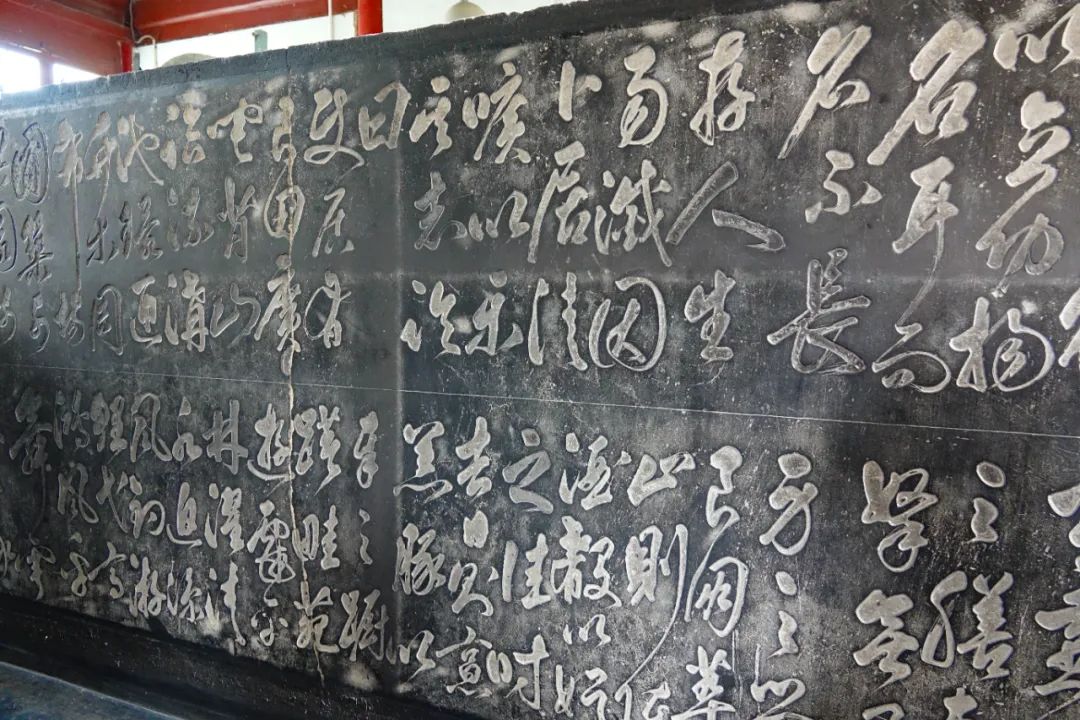

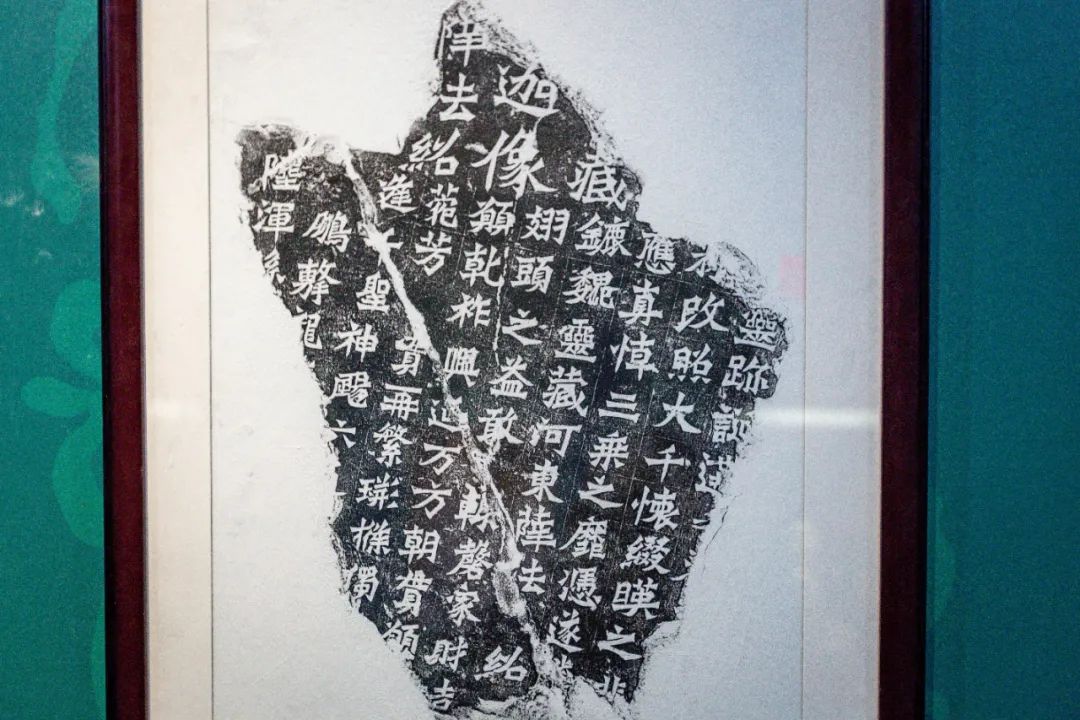

汉中博物馆展示的汉台碑林《石门颂》及“石门十三品”原石(缓山 摄)

汉中博物馆展示的汉台碑林《石门颂》及“石门十三品”原石(缓山 摄)

虽然学习条件有限,薛龙春还是培养出了对书法的兴趣。“我就这么写到了中学。当时功课已经很紧了,我父亲态度就变了,他不鼓励我练字,而我偷偷地去写。”他说。那也是硬笔书法最流行的时代,全国举办很多比赛。薛龙春说:“写硬笔书法最热闹的是两类人:一类是学生;一类是部队里的战士,因为部队里字写得好可以提干。我到高中写毛笔字的机会已经很少了,但钢笔字一直在写。反正就自己觉得好看。”1988年,薛龙春考上苏州大学中文系,还获得了一个大学生书法比赛的一等奖。因为这个契机,他认识了本校图书馆的华人德老师。华人德既研究书法史和书法理论,也是著名书法家,曾经四次荣获中国书法兰亭奖。

薛龙春被华人德带入了书法的另一个世界——碑学。薛龙春说:“我第一次去请教他,他就建议我不要再临习颜真卿、柳公权了,再这么写下去,也就这样。他建议我改学汉魏碑。他认为学习名家书法难有突破,而学汉魏碑有更大的回翔空间。汉魏碑好在哪里,其实我并无所知。一如我那时也看不出华老师的隶书好在哪里。现在想起来,一个人的见识与眼光有多重要!”

薛龙春对于华人德的建议,当时并不真懂,但还是改换了路径。大学里成立的书法社,薛龙春是社长,各个科系有二三十名爱好书法的同学参加。华人德老师当名誉社长,社团里的同学受他影响,把汉魏碑作为主要的临习对象。他们结成了类似于传统文人的师承关系,教学也像古人的方法。当时的大学没有绩点,社团成员恣意成长,沉浸在书法爱好里。华人德送书给社团的成员,也点评他们的字。薛龙春说:“大学期间,华人德老师从来没有给我做过示范,古人很少给学生做示范。因为老师一示范,学生就会受到影响。老师只告诉学生道理,告诉学生怎么样的方式。现在这样的老师非常少了。一些老师拿一本字帖给学生临摹,然后学生崇拜地看着老师。老师临摹的时候抖一下,学生就抖一下。老师再晃一下,学生也晃一下。”

大学四年,薛龙春临习了碑学里的经典:汉碑的《石门颂》《张迁碑》《乙瑛碑》,魏碑的《张黑女墓志》《石门铭》《嵩高灵庙碑》等等。他掌握了碑学的基本笔法和书写技巧,习惯了使用碑学的书写工具——长锋羊毫和生宣纸。从近乎于半自学的状态,薛龙春算是入了书法的门。他说:“华老师特别重视书法的气息。他认为这不仅是技术的问题,更与人的品行、教养有关。与其说我们从他这里学习了写字的方法,不如说学习到了如何辨别书法的品味。这是最难的。”

颜真卿、柳公权跟汉魏碑到底有什么区别,薛龙春是到南京工作之后才有了切身体会。在苏州,碑学氛围很浓郁。薛龙春说:“在我的周边,学书法言必称汉魏。出了校门,苏州的老先生,比如祝嘉、沙曼翁、宋季丁,也都取径碑学。祝嘉深受康有为影响,沙曼翁则是常熟萧蜕庵先生的弟子。”南京却是另外一番景象。薛龙春说:“南京擅长行草书的书家很多,中青年中的尉天池、吴振立、黄惇、孙晓云、徐利明、王刚等都是佼佼者。他们潇洒流动的笔迹让我很是歆慕。”

薛龙春当时刚刚大学毕业,青春无敌,受潇洒风格的吸引。他开始临摹王羲之与米芾。王羲之、米芾和他小时候学习的颜真卿、柳公权都属于名家路径,他发现怎么都临摹不像。薛龙春说:“首先是字写不小,再就是用笔找不到感觉,总是很笨拙。大学里学的中锋、逆入平出、横平竖直等笔法统统用不上,长锋羊毫和生宣纸也毫不顺手。”他后来才知道,临摹王羲之与米芾,跟临摹汉魏碑,从毛笔和纸,到手法全都不一样。薛龙春发现:“很多擅长行草的书家,一笔篆隶都不会写,反之亦然。但他们都是很有成就的书法家。这让我感到非常困惑。”

他的困惑,让我们看到了一个更完整的书法世界。王羲之,妇孺皆知。从初唐起,他精致优雅的书风被视为正统,延续了千年。此后,历代文人学习他和这个脉络中的其他名家,再形成自己的风格,颜真卿、蔡襄、苏东坡、黄庭坚、米芾、赵孟頫、董其昌、王铎等等,共同组成了中国书法的名人殿堂。直到明末清初,这个独尊千年的殿堂受到了冲击。文人书家陆续开始从古代无名氏的金石铭文里学习书法和汲取创作营养。书法品味发生了改变,从崇尚精致、流动、振荡、使转,到崇尚平正、朴素、古拙和迟涩。这个新崛起的书法体系就是“碑学”。有了“碑学”,以王羲之为代表的名家经典体系就被称为“帖学”。

浙江大学艺术与考古学院教授薛龙春(牛华新 摄)

浙江大学艺术与考古学院教授薛龙春(牛华新 摄)

我们可能从未听说过“碑学”,但它不是书法史里可有可无的番外篇。白谦慎在《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》里写道:“在过去的300年中,碑学对中国书法产生了极其深远的影响。它对中国书法史的重要性,相当于印象派绘画在西方艺术史上的地位。”清代到民国,碑派逐渐成为书坛主流,很多我们耳熟能详的书画家,都有碑学的背景,如何绍基、赵之谦、吴昌硕、康有为、齐白石、黄宾虹、潘天寿、罗振玉等等。

“非名家”:碑学冲击了“二王”的经典性

对外行来讲,分辨帖学和碑学,一个很简单的标志是写书法的人是“名家”还是“非名家”。中国书法史星光璀璨,但在光芒照耀不到的地方,籍籍无名的人,也可能写得一手好字。朱天曙是北京大学美学与美育研究中心研究员、北京语言大学中国书法篆刻研究所所长,他的书法启蒙就是从“非名家”路径开始的。他是兴化人,跟“扬州八怪”的郑板桥、李复堂是同乡。兴化的传统文化氛围很浓郁,四牌楼上挂了47块匾额,都是表彰兴化历史上著名的文人大家的。

朱天曙家有耕读的传统。朱天曙说:“我祖父、父亲没受过多少教育,但是字写得非常漂亮。我家里现在还有我祖父留下来的手稿,小时候我看着这个字写得这么漂亮,就很受触动。我父亲也喜欢写字,我看着长辈们一边写字,一边评价,这个字好在哪里,这么拐弯不好看,那样拐弯就好看。大家琢磨这个东西,我在这个过程中也很想搞清楚它为什么美,为什么好,怎么能够写出来这样的字。”

朱天曙从七八岁就开始学习书法。他说:“农村里面没什么经典的东西,就是看到家里人的东西学。我爷爷写了一个什么字,我父亲写了一个什么字,我就跟着他们后面学。”朱天曙是16岁从兴化去高邮师范学校读书,开始学颜真卿,才走上了学名家名帖的道路。他说:“现在回头看,我爷爷、我父亲的字跟名家名帖的路径是不一样的,说不出什么来路,但它是好看的。他们属于自学成才的非名家书法。这就相当于我们今天看敦煌的书法,好多敦煌的字,你也看不出来它出自什么名家,一样的道理。”

书法为什么在清代时从取法名家到取法非名家,发展出一条新的路径?首先得说清楚“取法名家”。中国书法史在魏晋南北朝以前,基本上是一个书体演变史。甲骨文是已经发现的,最早、系统较为完整的文字。甲骨文之后是金文,也叫钟鼎文,是殷周青铜器上铭文。金文之后有大篆、小篆,然后是隶书。草书形成于汉代。楷书兴起于东汉末年,盛行于魏、晋、南北朝,成熟于唐代。朱天曙说:“魏晋南北朝之前,书法处于一个字体演变的过程中。它是伴随着实用而产生的一种艺术。它还不是后来我们所熟悉的文人艺术。”

取法名家,是伴随着书法成为一种文人艺术而产生的。朱天曙说:“汉代后期开始,书法从实用性向文人艺术转化。比如我们读汉代赵壹的书论《非草书》,它就描写汉代人为了写字,饭也不吃了,嘴上手上弄得到处是墨汁,很痴迷很疯狂。为什么要描写这种人呢?这些状态说明他完全投入到一种艺术创作的过程中去了。”到了王羲之的时代,字体已经完全演变成熟。朱天曙说:“王羲之身上凝聚了中国书法的核心要素。字体演变已经结束了。他手上的楷书、行书、草书,已经成熟了,自成一体。王羲之本人又是东晋的名士,身上包含了很多中国文人的特质。可以说,王羲之是一个集大成者,书法的技术也好,审美也好,人文性也好,全在他身上有体现。他是中国书法经典化的一个高峰。”

王羲之和他的儿子王献之,被称为“二王”,成为中国书法经典化的符号。朱天曙说:“大家觉得学到他们的东西,才是学到了中国艺术的精髓。所以,从东晋一直到清代,追慕王羲之成为人们评价书法的一个标准。比如一个人写字,大家会说他是学‘二王’的、他是学《兰亭序》的等等。人们要把这些字纳入到这个经典谱系当中去,才觉得这个字是有道统的。”“二王”的基础上,中国书法继续发展。朱天曙说:“唐代人,比如颜真卿,他发展了‘二王’以后,形成一个新系统。宋代人,比如‘苏黄米蔡’,他们进一步从晋人身上找东西。元代的赵孟頫,他也复古到晋人。明代人还是在学晋唐。”

在取法名家的过程中,新的问题产生了。朱天曙说:“练习书法,是要把字帖放在我面前来学习的,但没有多少人能看到王羲之等书法大家的真迹。宋代以来,刻帖就成了学习书法的主要材料。很多看不到真迹的人,一生就是通过刻帖去学习书法的。”随着时间推移,刻帖失真变得严重。薛龙春说:“由于一部帖能够拓印的次数有限,加之版子经常损毁,后代常常以拓本为底本进行不断的翻刻。每一次翻刻必然加重一次走样,因此,辗转翻刻的刻帖不仅无法体现墨色,也无法保证笔触与字形,人们只能根据字样揣摩其用笔的动作与速度,这是刻帖这种保存与传播书法的方式先天的不足。”

北京大学美学与美育研究中心研究员、北京语言大学中国书法篆刻研究所所长朱天曙(于楚众 摄)

北京大学美学与美育研究中心研究员、北京语言大学中国书法篆刻研究所所长朱天曙(于楚众 摄)

碑学产生的现实原因,是金石文字作为刻帖的一种替代范本。薛龙春说:“碑刻尽管也有摹刻的,但大多数汉魏的碑刻,如汉碑、汉代摩崖石刻、北朝造像记、北魏墓志等,都是书丹之后直接刊刻的。人们认为与刻帖相比,它更能反映真实的书写。这样就开始有人鼓励学习这些碑刻上的文字,从汉碑开始,推及篆书碑刻、北朝的楷书、青铜器铭文,尽管这些文字都出自非名家的手笔。”

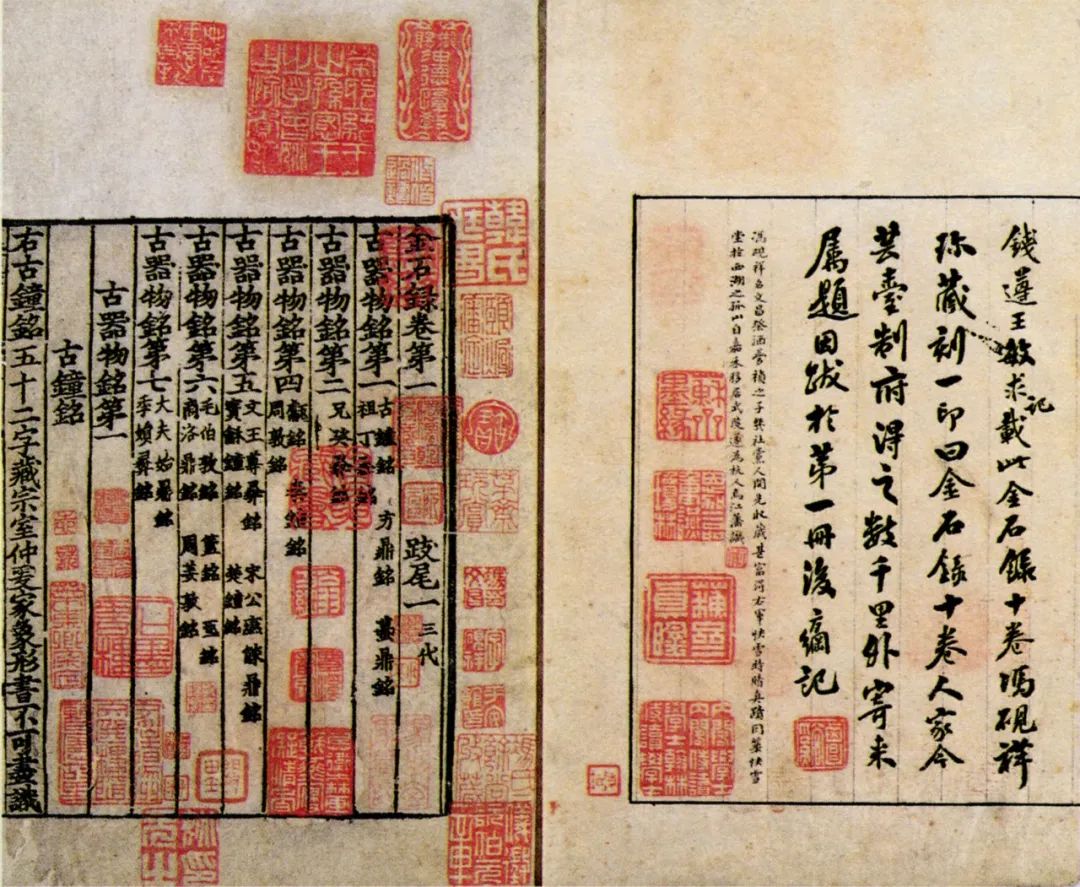

对清代人来讲,这些碑刻、铭文是古代文字遗存,一直都存在。为什么会在这个时刻被文人们“重新发现”呢?这跟金石学的发展相关。金石学形成于北宋,是一项传统的学问。薛龙春说:“欧阳修《集古录》开始著录金石,赵明诚和李清照夫妻著《金石录》,他们的目的都不是书法,而是搜集古代遗文,把它们作为文献与词章。”到了清代,顾炎武提出“采铜于山”的治学理念,意思是要像采铜铸钱一样,亲自去搜集第一手资料,从原始材料中去提炼观点。顾炎武辑录金石文字,也进行访碑活动。访碑,在17世纪成为文人的一项文化风尚。到了清乾嘉时期,文人甚至利用官方资源去访碑和进行金石考据。他们或者因为仕宦,或者因为佐幕,有机会到各地去修地方志,勘察、记录、作对比。薛龙春说:“这些从事金石学的文人,都经过严格的书写训练,在这个过程当中,有人可能就看到这些碑刻上的字有点古意、奇趣。参与金石学的人越来越多,他们慢慢就感受到这些文字的趣味,好像不是精致流畅的名家书法所能涵盖的。它们是一种新的趣味,就是‘拙’。这种趣味不断被揭示、推广、临习,就形成了一种潮流。”

南宋安徽刻本《金石录》(视觉中国 供图)

南宋安徽刻本《金石录》(视觉中国 供图)

碑刻不断出现在文人的视野里,使得“二王”经典受到了冲击。朱天曙说:“王羲之303年出生到361年去世。他之前的书法是什么样的情况?他之前时代的大量碑刻、青铜器等等,这些东西算不算书法?清代有一个叫叶昌炽的人,在他的《语石》里就提出‘二王之外犹有书’,意思是论书法,只论‘二王’还不算,‘二王’以前还有书法。这种观念打破了人们对经典的认识,所以,碑学才能成为一个新系统。”唐代的名家碑刻虽然从宋代起,一直是书法学习的对象,但它不属于碑学的范畴。薛龙春说:“最早人们要唐碑,要的是欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权这些名家的。名家属于经典的体系,所以,唐代碑刻不是碑学。”

碑学有自己的笔法、毛笔和宣纸

为什么刻帖经过辗转翻刻,无法保证墨色,看不清笔触和字形,却依然让学习书法的文人如此抓狂?碑学的出现又能给书法学习和创作提供什么?如果我们对书法的认识只停留在写得工整不工整、字形漂亮不漂亮上,恐怕很难理解。

传统书法看起来是静态的一篇字,但本质上是一种节奏和韵律的艺术。书家通过长期的肌肉训练,利用毛笔的弹性,搭配墨色浓淡、纸张或者绢帛吸水的程度,一气呵成创作作品。汉字独特的结构,笔画的丰富变化,流动而有节奏的笔意,具有审美意味。内行人观看一幅书法作品,特别是“二王”体系的书法,是在观看一个纸面上的无声舞蹈,眼里是书家的动作与速度,是它们如何幻化成富有情感和意趣的笔墨符号。薛龙春说:“唐代人讲书法的境界是‘心手双畅’,他们很少提到眼睛的作用。书法不是用视觉去控制字形,完全靠手感,就是发力,有速度,有节奏。比如像怀素的草书,如果靠视觉来控制,那早就像练体操从平衡木上掉下来了。”

所以,人人都会写字,书法的门槛却很高。薛龙春学书法是童子功,但他被华人德建议学习汉魏碑时,既看不懂汉魏碑好在哪里,也看不懂华人德的字好在哪里。薛龙春说:“我到后来是怎么看懂和沉迷的,是因为练习。海德堡大学的雷德侯先生讲得特别好,书法是一个封闭的形式空间。绘画也讲临摹,但绘画毕竟有另外一个参照空间,就是大自然。书法,除了临摹以外,没有任何可以参照的东西。我一本本汉碑去临摹,一本本北魏的碑刻去细读,几年下来,就懂了。比如我一开始写汉魏碑,华老师说,点画太光洁。我想要不要找糙一点的纸或者故意抖动着来写。他第二次给我讲,点画太毛了。光洁也不对,糙了也不对,其实都是太刻意,我后来就明白了书写要自然。”

西安碑林博物馆米芾书法(视觉中国 供图)

西安碑林博物馆米芾书法(视觉中国 供图)

回到明末清初,没有博物馆展出真迹,没有发达的印刷技术印出跟真迹接近的字帖。人们根据那些经过翻刻的失真走样的法帖,去揣摩书家的肌肉动作、力量和它们所形成的势,这让“二王”体系的精粹黯然失色。唐代以前的碑刻则为书法提供了另外一条路径。碑刻虽然也是黑底白字的拓片,但它是书丹之后直接刊刻的,更接近书写的原生态。

李钊是北京师范大学书法系在读博士生,师从以魏碑和隶书见长的虞晓勇教授。李钊在《礼器碑》《乙瑛碑》《曹全碑》《张迁碑》等汉碑上下过大功夫,博士论文也是关于清代隶书的。他对书法又热爱又勤奋。现在学习和写论文的压力很大,他每天依旧要拿出两到三个小时练习书法。他还能随口讲出一串市面上的招牌,题字出自哪位书家的手笔。李钊说:“我八九岁时候,走在马路上就会特别留意毛笔字的牌匾。我脑子里会过一遍,字的间架结构是怎么样的,每个字的大小是怎么安排的。有些字我不认识,但我会去琢磨它是什么字体、什么风格,或者去查是谁写的。”

李钊写得一手刚健又婀娜的蝇头小楷。博士一年级时黄会林教授开了一门中国文化与传统美学课,他的作业论文都是用毛笔写的。他说:“我蝇头小楷写得时间长了之后,就写滑了,缺少变化和拙趣。我就想从篆隶中继续深入学习。”李钊一下子就被汉碑吸引了。他说:“帖学的一大特点是把点画形态交代得很清晰。有经验的人可以看到书家是怎么发力的,这种力形成怎么样的形态,同时还能还原书家的速度,比如这个字写得快,牵丝映带就出来了,笔速稍微慢了,牵丝映带就出不来。”牵丝映带是书法的艺术效果,“牵丝”是点画之间因为笔势连贯自然形成的纤细连线,“映带”是点画之间相互映衬和带动。

碑帖却给了李钊想象和创作空间。他说:“碑学的魅力在于可以丰富笔法。比如说,一个点画的起笔形态,看上去是方的。方的程度是怎么样的,似方非方,还是一个完整的方形,我要自己想如何用笔法把它实现。临摹碑帖,是去捕捉它的意趣和特质,但每个人眼中的意趣和用笔是不一样的。有的人喜欢用劲儿比较猛,有的人喜欢提着笔写,有的人为了表现碑刻的质感喜欢在行笔过程中有一些抖颤。大家手上的肌肉力量、用笔方式,笔毫软硬程度、含墨量,纸张不同,呈现出来的效果就是不一样的。”

北京师范大学书法系在读博士生李钊(黄宇 摄)

北京师范大学书法系在读博士生李钊(黄宇 摄)

清代文人书法,路径转换的逻辑跟李钊有类似。他们通过临习唐以前的金石文字遗迹,用书法的形式去进行创作,逐渐形成碑学。薛龙春说:“青铜器铭文、碑刻字,粗细全一样,你要自己去揣摩笔法。比如五代翻刻的《峄山碑》,它是篆书,具有对称性,跟美术字一样。你要去想,怎么让点画圆润匀称、左右对称、上紧下松。”清代文人一直在揣摩用笔,到了清中后期,出现一个叫包世臣的人。他写的《艺舟双楫》被艺术史看作是碑学形成过程中的重要文献。薛龙春说:“包世臣造舆论的能力特别强,他把自己的老师邓石如包装成了碑学鼻祖,把老师的用笔方法也总结提炼出来。这些总结,慢慢就变成碑学里文人们共同遵守的基本用笔法则。到了清代晚期,书家为了追求金石残破的趣味,又加入了一些新的笔法。”

碑学从产生的源头上就跟帖学不一样,它形成了独立于帖学的笔法。薛龙春说:“帖学在运笔过程中,通过拨动笔杆,笔锋在纸面形成点画形象,其中包含了方圆、粗细、迟速和向背。点画之间的自然衔接则形成了字形与篇章。总体上说,帖学用的是巧力,执笔宽松,用笔发而中节、钩锁连环,通过发力—滑翔交替的方式,形成节奏与韵律。最高级的书写,是自然而然,触遇生变,又精巧无比。在此过程中,书家的性情、教养得以展现。”

总结下来,碑学技巧有中锋、藏锋、中实、迟涩等技巧。薛龙春说:“碑学所表现的不是巧力,而是绝对力量。因此,碑学家大多主张手指紧执笔,但不以指掌运笔,而用腕力、臂力甚至是全身之力。比如,何绍基主张回腕法,就是胳膊形成一个半圆,这是违背生理的,其目的就是手指乃至手腕都保持不动,而以腰臂运笔作字。他自称每写一个字就汗流浃背,而赵孟頫日书万字却不费吹灰之力。”

碑学使用的毛笔和纸,也跟帖学不一样。帖学使用的是兔毫、狼毫等富有弹性的毛笔。薛龙春说:“兔毫、狼毫比较短,毛笔也相对比较小。用这样的毛笔在不太化水的熟宣上书写,能清晰展现书写的过程。所以,有经验的书家,能从观看墨迹还原书写的动作,何处发力、何处使转、速度如何、向背关系如何等等。”碑学提倡用羊毫,特别是长锋羊毫,与它匹配的是未进行深加工的生宣。

碑学和帖学,各有各的笔法、墨法和审美观念。薛龙春刚工作时,用碑学的笔法和工具临摹王羲之和米芾怎么也临摹不像,不是他个人的原因。李钊说:“有人拿长锋羊毫和生宣临摹《兰亭序》,那写出来的味道是不对的。”

碑学审美:“古”“金石气”“厚重雄浑”

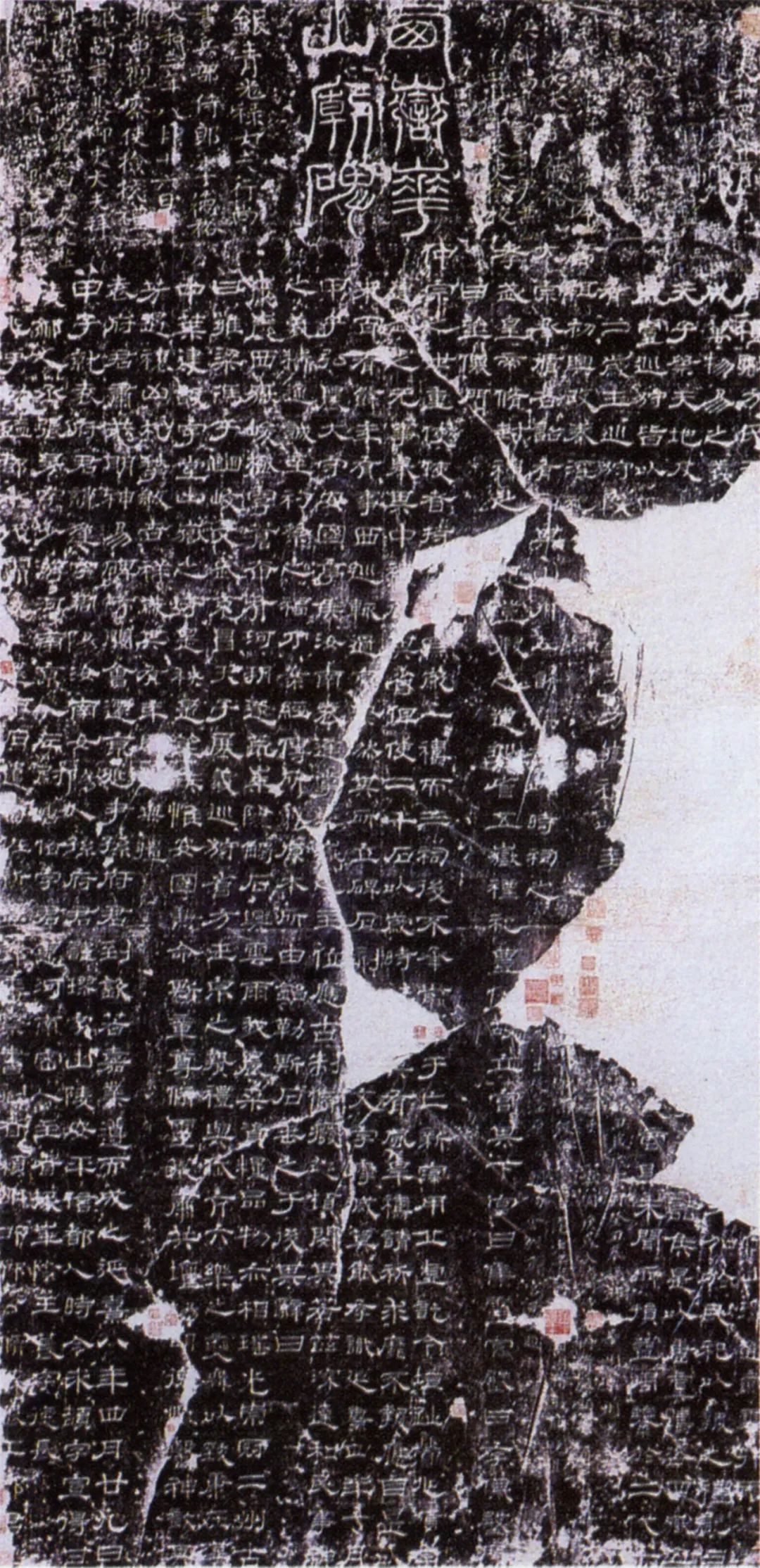

回到碑学形成的清代。那些热衷于金石学的文人,很多自幼受帖学的书法训练,甚至是受人景仰的书画家。他们为什么会被金石碑刻上无名氏的书法吸引,甚至向它们学习?比如“扬州八怪”中的金农,就写诗:“耻向书家做奴婢,华山片石是吾师。”朱天曙说:“金农学王羲之刻帖嫌俗,决定学习无名氏的汉隶。他选择了《华山碑》。”

华山碑(视觉中国 供图)

华山碑(视觉中国 供图)

向无名氏学习,类似于采风。薛龙春说:“比如魏碑“龙门二十品”里狰狞的方笔,我的老师华人德说这些东西都是皮相。他在创作中把这些非名家的东西雅化了。你如果去看华老师的隶书,非常优雅,同时,他的用笔和结构方式又完全是从非名家里来的,没有一笔是王羲之系统的名家笔法。”书法家从无名氏的文字里看到了意趣,意趣却是很抽象的概念,理解起来非常难。薛龙春说:“老百姓可能会觉得那些字歪歪倒倒的,你为什么要学它?你要知道,唐以前的无名氏文字流传下来,跟后世有一种历史的距离感。它里面的稚拙、古朴和奇崛,是‘二王’系统所没有涵盖的趣味。”

“距离感”,直观看就是文字样式的差异。薛龙春说:“比如篆书、隶书,不是我们常用的字体,所以,它是有距离感的。魏碑上的文字,是隶书向楷书演变阶段的一种过渡性字体。它不像唐楷是一种成熟的楷书。它里面多多少少有一些隶书的意思。人们就会觉得它好像比唐楷更高古。六朝抄经也是同样道理。那些字写得笔画都往上翘一翘,字形很扁,跟我们平时看到的字不一样。你觉得这个字很好玩,很有趣。我觉得清代文人从研究金石学到被金石遗文吸引,一开始是这样子发生的。”

“距离感”,也可以理解为“古”。“古”,是碑学审美的一个核心标准。它在书法里不是一个固定的时间概念。薛龙春说:“赵孟頫说‘用笔千古不易’,他所说的‘古’,其实就是王羲之。但在碑学的环境中,‘古’通常指向更悠远的时代,比如晚清吴大澂批评邓石如的篆书,认为邓只是学习汉篆,而他学的则是西周青铜器的铭文,气象完全不同。”“古”,也是中国艺术的一个传统。朱天曙说:“中国艺术一个很重要的特点,就是托古改制,以复古为解放。中国人追‘古’,是从中找到和自己心灵契合、和自己的创作合拍的东西,达到以古为新的目的。这是中国艺术和西方艺术很大的差异,西方艺术讲的是创新。”

“古”,在碑学里的内涵很复杂。朱天曙说:“中国艺术是一个写意的艺术。‘写意’,就是每个人都可以有自己的理解。”什么是“古”,不同的人、不同时代、不同角度,说得可能完全不是一回事。薛龙春在《二王以外,清代碑学的历史思考》中曾经研究过郑簠的遭遇。郑簠生活在康熙年间,喜欢金石文字。根据传世作品著录,他临摹的汉碑有20多种。大规模学习汉代无名氏碑刻,并从中脱化出新颖的个人风格,在清初并不寻常。汉隶复兴是清代碑学的起点,郑簠作为最早向汉碑学习的书家,曾经受到文人名士的追捧。他向汉碑学习,而不是像文徵明一样学习刻帖中的隶书,被认为是“古”的。但是到了清乾嘉时期,他却遭到了文人的批评甚至嘲弄。乾嘉时期的学者认为郑簠用笔跳荡,而朴素才是汉碑的佳处。薛龙春说:“康熙时期评价他是‘古’的,是从他取法汉碑的示范性角度。乾嘉时期评价他是不‘古’的,是从他的风格,尤其是用笔方式上的贬低。”

“古”在碑学里,包含一个重要的审美概念,叫“金石气”。朱天曙说:“‘二王’的审美趣味是一种典雅的东西,我们在书法史上称为‘书卷气’。碑学追求的是古朴苍茫,我们就叫它‘金石气’。它是从青铜器、碑刻上获得的那种审美趣味。”青铜器和碑刻上的审美趣味怎么理解?薛龙春说:“不同书家又不大一样,表现手法也截然不同。”乾嘉时期的书家,翁方纲、黄易、伊秉绶、陈鸿寿等人,认为简直、光洁就是金石气。但到了晚清,何绍基、康有为、吴昌硕等人认为曲折、含糊甚至残破才是金石气。薛龙春说:“因为,有人认为金石原初状态都是光洁的,应该追求原初状态的金石趣味,有人则认为经过历史风霜,锈涩、磨泐才是金石趣味。”

洛阳龙门石窟魏碑体书法“龙门二十品”(拓片)(视觉中国 供图)

洛阳龙门石窟魏碑体书法“龙门二十品”(拓片)(视觉中国 供图)

“金石气”至今都是评价碑学风格的作品和书家时一个常见的形容词。当代书法家沃兴华甚至认为它是碑学的核心内容,学习碑版就是要学金石气。他推崇的是经过历史风霜、自然剥落派的金石气,曾经专门写文章让人理解这个趣味。他在上世纪70年代曾经编过一本字帖《隶书三种》,最开始是把淡墨拓片上的斑驳涂掉,把字描绘清楚。这样做之后,原拓的苍茫浑厚丧失殆尽。他后来研究商周青铜器的铭文作品,发现锈蚀使得铭文调整了章法的虚实关系,增加了结体的疏密对比,丰富了点画的粗细变化,视觉效果更好了。

“古”还有道德意味,比如说“人心不古”常常被用来形容世风浇薄。中国人有“字如其人”的传统,字的风格被认为暗示了书写者的道德。薛龙春说:“在碑学潮流席卷之下,流荡的行草书会让人联想到书家的轻佻、油滑与不诚实,而朴略无文,反而是高尚情操的体现。”“古”,如果加上其他的形容词,在碑学的审美趣味里又体现出微妙的差别。薛龙春说:“古奥、古拙、古雅、古质,还不完全是一回事。总之,在清代碑学中,‘古’是最具话语权力的,但同时又是最难界定、最难取得共识的。”

“古”引申出来,就是推崇厚重雄浑。李钊是山东人,长得高大健壮,待人接物很稳重。他的书法作品也被同门评价为写出汉隶应有的“正大气象”“韵致深厚”。李钊说:“碑学可以追溯到金石文字。金石文字通常是刻铸在青铜器和石碑上的吧。你想,这些文字的用途,都是传世的,而且要刻上去,是不是要使劲儿?再加上岁月沉淀和自然剥蚀,所有这些意向,是不是给人一种沉着雄壮的感觉,厚、朴、浑。”

追求“厚重雄浑”,是碑学笔法自成一派的原因。薛龙春说:“碑学尊崇力量,下笔要增加笔与纸张的摩擦力。碑学写字用羊毫、生宣,能够强化这种摩擦力,也就是碑学笔法里说的‘迟涩’。所以,我们如果看晚清的书论,常常要求中锋,要求藏头护尾,要求提按顿挫,甚至节节用力,积点成线。”毛笔和生宣也是为了营造效果。薛龙春说:“羊毛比较长,长锋羊毫蓄墨量比较大,而生宣恰好吸水性能好,这样写出的点画就有一种深厚感。无论是墨多时的涨墨,还是墨少时的枯笔,都有一种模糊感,正好可以表现碑学追求的厚重、含糊甚至残破的趣味。”

“金石气”“厚重雄浑”,如果想直观地感受,可以看康有为的书法。他可能是近现代碑学代表人物里最有公众知名度的。朱天曙在《中国书法史》里总结,长锋羊毫特有的浑重和厚实在康有为的书法里得到了充分的体现,给人激荡震撼之感。光绪八年(1882),康有为来到北京,购买汉魏六朝和唐宋碑版多种,书法观念发生变化。他接受了碑学的笔法。朱天曙写道:“起笔无尖锋,饱蘸浓墨,行笔中见飞白,收笔、提按单一,多圆笔、少方笔,多圆转之态,不斤斤计较于点画,许多作品粗枝大叶,纯以开张气势胜。”

拓展了书法空间,也破坏了书法批评的框架

跟帖学有千年的辉煌历史,有此起彼伏的大书法家和传奇名作相比,碑学很年轻,也不被公众知晓。但它已经融入到了书法艺术里。蔡梦霞是中央美术学院中国画与书法学院教授、硕士生导师,也是当代书法家。在网上可以找到她教《张迁碑》《乙瑛碑》《石门铭》等汉魏碑刻的上课视频,她经常会说“宽”“笨笨的”“要润,要厚”“有磨砂感”“朴素的味道”等等形容词。这些形容词,都是符合碑学审美的。蔡梦霞的风格也偏碑学。人们提起她时,总喜欢说起她和作品的反差。她是纤瘦娇小的女性书法家,写字却被称为有“雄强的笔力”。

中央美术学院中国画与书法学院教授、硕士生导师蔡梦霞(于楚众 摄)

中央美术学院中国画与书法学院教授、硕士生导师蔡梦霞(于楚众 摄)

蔡梦霞学习书法很晚,成名却很早。她说:“1989年左右,南宁有‘夜校热’,文联组织一些专家给人民群众上素描课、国画课、书法课等等。我想把字写得好看一点,就报名了。”老师发现了她的天赋。蔡梦霞说:“学书法很主要的一点是审美。我刚学书法的时候,老师就说老天爷给饭吃,就是我一写字就很容易写出像“龙门二十品”那样子,笨笨拙拙的,挺有趣。当时,你让我去写唐楷,我可能写不出唐楷的味道,我比较有魏碑的味道。我最早是学‘二王’的,也羡慕别人写漂亮的行草。我写得就没有那么漂亮,要古朴一点。很多人说我的行草像碑刻,早些时候不是我主动追求的。我是读博士之后,主动追求写行草带碑刻的味道。”

蔡梦霞在1993年的全国第五届青年书法篆刻作品展览中,获得了一等奖。她和其他得奖的广西书法家一起,引起了书坛轰动,被称作“广西现象”。她被评价有“民间书风”。随后,蔡梦霞考入中国美术学院书法专业读本科。2005年,她考上中央美院书法专业的硕士,导师是王镛教授。2008年,她又考上了中央美院博士,导师为薛永年、王镛教授。她是正统的学院派,审美偏好秦汉魏晋以上那些博大、质朴、有趣的作品。

蔡梦霞眼里的书法名家以“厚、朴、拙”为好,说:“古质从篆、隶、章草演化过来。狂草出来的时候都是唐朝了,唐之前的东西,它是有厚度的。这个厚,你强化它,它就是雄强。你不强化它,她就是浑厚。颜真卿就是浑厚、古朴。赵孟頫就偏漂亮一点了。董其昌就偏阴柔、偏美丽了。但是董其昌的字‘生秀淡雅’,加了这个‘生’字,他才能成为一流大师。所以,我一直觉得,好的作品肯定得有厚度、有质朴,它太漂亮的话,就不能支撑很久。好的书法家都是追求质朴的,我的老师王镛连隶书的蚕头燕尾,他都嫌太做作了。每次都要挑剪刀腿,还搞得像燕子尾巴那样子,不是很做作吗?他喜欢更质朴一些的。”

外行眼里,字写得工整漂亮就是好字,跟书法艺术,特别是碑学审美是有差异的。蔡梦霞说:“工整漂亮是很容易做到的,写得漂亮也容易写得俗,就会形成障碍。俗病很难治,很多大师一辈子都为了去掉这个障碍,从碑刻里去治病。”

所以,碑学审美像帖学在过去1000多年里一样,成为衡量书法的标准吗?碑学和帖学在当今书法界谁是主流?哪种风格更容易获奖?无论作为书法家的蔡梦霞,还是艺术史教授薛龙春、朱天曙,都没给我一个答案。碑学的出现把“二王”经典形成的书法共识打破了。朱天曙说:“碑学发展为中国书法创作提供了一个新空间,甚至可以说和‘二王’几乎平行的一个空间。但同时,碑学让很多中国书法的经典性受到了挑战。书法失去了经典谱系那样的法度,没有标准。有的人就可以胡乱发挥。这是碑学带来的问题。”

碑刻滋养了书法创作,在实践上取得了巨大的成就。朱天曙有个三山堂的堂号,来自于三块汉碑。他起这个堂号,因为那段时间临摹得比较多。巧合的是这三块汉碑,也影响过三位赫赫有名的书画家。朱天曙说:“第一块是华山碑,金农学了一生。第二块是封龙山碑,赵之谦学过。第三块是三公山,齐白石的字里面,很多是从三公山的字里面变化过来的。”朱天曙提出来一个概念“师碑破帖”。他说:“像金农、郑板桥这批人,他们有帖学基础,不可能没学过,但是他们后来用学碑把帖学的模式打破了。比如金农的行书,我给它定位成隶行字,就是用隶书的方法变化出来的形式。他一看就受过‘二王’笔法的训练,但写得不像。学得不像,他在里面又加了隶书的东西,两个一融合,就是有隶书味道的行书。这种类型的书法在清代不是孤立的,有一批人走隶行的道路。”

碑学也丰富了书法理论。嘉庆年间的阮元,写《南北书派论》和《北碑南帖论》推重北碑,标志着碑学理论完全成熟。包世臣写《艺舟双楫》,进一步推崇北碑,并且总结提炼了碑学的创作技法和审美标准。光绪十五年,康有为写成《广艺舟双楫》,被看作是碑派书法理论的总结。康有为本就极有舆论号召力,这本书刊行之后产生强烈影响。在这本书里,康有为首次用了“碑学”“帖学”的概念。朱天曙在《中国书法史》里写道:“康有为对南北朝碑刻,特别是魏碑大力褒奖,细致品评,同时对方圆用笔、学术途径、书写技巧、取法门径等作全面介绍,是清代最系统、最成熟、最丰富的重要书学著作。”

但是,“碑学”理论在清代也有偏激和难以自圆其说的地方。朱天曙写道:“比如‘帖学渐废,草法则既灭绝’,以及对北魏碑刻的至高评价都是极端之论。在他的影响下,许多古代无名氏的作品被纳入学习体系,一些相当稚拙和不成熟的刻石和遗迹也成为临摹的典范,一直延续到今天。”按照康有为的理论推演,薛龙春说:“如果越古拙越好,越粗糙越好,越残破越好,名家的东西就得扔进纸篓。那我们去看展览,每张字就东倒西歪的。康有为的逻辑是把不规整而有趣味的东西推到一个无以复加的高度,相当于有人穿牛仔裤剪了几个洞,然后说穿西装和衬衫的都不对,都过时了。这没道理。美的呈现应该是百花齐放的。”

书法的定义是什么?北宋以来,书法批评一个重要维度是书品和人品的紧密联系。薛龙春说:“书法不是一个纯粹的形式美感问题,书法最终能让人着迷的更是背后那个人。苏轼讲到欧阳修,说欧阳修字写得蛮好,但即便欧阳修的字不那么好,他的字也被人珍重。因为欧阳修文学上的地位在那个地方。今天大家觉得敦煌抄经写很精美,但放在唐代,这就是抄书匠的东西。”碑学兴起,打破了传统书法批评的框架,它变成了一个筐。薛龙春说:“考古发掘出一个东西,上面有字就被称为书法,那么,古代有没有不是书法的文字,有没有不是书法家的人?”

20世纪初,因为摄影与印刷术的发展,碑学产生的一个理论基础——好的字帖和唐碑拓本难得的困境不存在了。薛龙春说:“人们花几毛钱就能买到宋拓的影印本。唐以前隶书、楷书、草书的墨迹也大量出土。即便仍然主张学习非名家书法,是不是还要以汉魏碑刻为尊?真迹不比‘下真迹一等’的金石文字更具有优越性?”从民国时期,帖学和碑学形成互相对立的局面,但既没有一方胜出,也没有达成共识。薛龙春说:“碑学在理论上有难以自洽的地方,观念的混乱带来了书法批评框架的坍塌。每个人都可以说‘我用我法’,虽然大家都标榜‘书法’,但我们不再享有共同的游戏法则。”

今天怎么看待“碑学”和“帖学”?薛龙春把这些年对“碑学”的思考结集出版,他想呈现碑学形成的历史过程和观念变化,带大家认识到碑学理论的逻辑陷阱。他说:“碑学和帖学是不同的游戏,但这不代表我们要做选择题。当代艺术环境下,书法概念不断泛化,不必陷入无谓的碑帖之争。”李钊作为科班出身、年轻一代的书法研究者和创作者,要在现在的书法局面里给自己建立框架。他说:“取法乎上,得乎其中;取法乎中,得乎其下;取法乎下,则无所得矣。想向上发展,还得学习经典,那些比如新出土的东西,或者任何能看到的书法材料可以是取法的源泉,也是我未来书法创作的养分,但不是我的根。”

(本文选自《三联生活周刊》2024年第41期)

排版:布雷克 / 审核:米花

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招实习生、撰稿人

大家都在看

「书法之道」

点击下图,一键下单纸质版

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章526篇 获得0个推荐 粉丝5743人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里