《最后的皇族》| 译者周卫平解读

作者:

2020-09-15·阅读时长8分钟

[美]罗友枝 著

周卫平 译

世纪文景/上海人民出版社,2020年

【解读】周卫平,中国社会科学院中国边疆研究所研究员,硕士研究生导师,美国圣路易斯华盛顿大学高级访问学者。主要从事中国边疆学、新疆历史与现状研究。著有《清代新疆官制边吏研究》《中国新疆的治理》等。

《最后的皇族》首次以“宫廷社会”作为研究对象,都城设计、服饰语言、内廷人员管理、皇室教育、婚丧嫁娶,可谓无所不包。它全面展示了清代宫廷服饰、语言、饮食、文化政策等方面鲜明的民族风情;深度剖析了宫妃、皇子、仆从等清廷内部人员的权力体系和组织运作;详细阐释了登基、寿礼、祈雨、丧葬等公共或私人仪式的举行办法和信仰文化意义。通过对清代宫廷的全景式解读和生动描绘,《最后的皇族》为我们展示了清代统治的特色,以及统治集团的真实样貌。

TIPS:

1.物质文化——主要涉及了都城、衣食住行、语言文字等细节,包括清朝前期皇帝如何随季节迁移居住地和办公地址;御膳房的食材都来自哪里;清代对服饰有何要求;满语在宫廷和朝堂的使用;等等。宫廷社会——具体从四类人群介绍清代宫廷的组成:一是征服者精英集团,可以理解为我们常说的八旗。二是皇室宗亲,即爱新觉罗氏。第三类人群是皇室女性,主要包括后妃和公主。最后一类,宫廷奴仆。宫廷礼仪——即儒家仪礼、萨满和藏传佛教仪式,以及私人仪式。

2.上世纪八十年代初,尘封已久的清代中央档案公开,这对于帝制晚期中国社会、政治、经济的研究而言无疑是一场革命。《最后的皇族》作者罗友枝教授,把握住时机,广泛阅读了初次公开的海量的文书奏报、谕旨诏书、法典律令等等;并且深入挖掘了以内务府文书为主的内廷满汉文史料。在她之前,研究者可能更加重视外朝的史料,通常是关于国家大事、政策制度等内容的记载。而内廷的史料记载常常特别细碎,比如公主出嫁有多少嫁妆,皇帝要去木兰围场或承德避暑一路上行程怎么安排,大家都准备了什么贺礼给皇太后过寿,诸如此类。这些看起来都是皇帝的家事,通常认为不如朝堂上的内政外交重要。

3.译者推荐:能将这样一本好书译介给国内的读者,对我而言是一件非常荣幸的事情。也正因为如此,我在翻译过程中感觉到了莫大的压力。翻译讲究信、达、雅,既要忠实于原著作者的思想,需要流畅雅致的语言文字,让读者喜欢读、读得懂。因为水平有限,信达雅的高标准难以达到,我只好在“信”字上面下功夫,把作者引用过的每一本书,每一篇文章和每一份档案都查找出来。一些比较常见的书籍倒也好办,最难查的是中国第一历史档案馆的原始档案。我花费了很长时间,在第一档馆用白布做成的档案包里寻找、抄录,这种工作比翻译本身花费的时间更多。不过在这本书面前,所有的付出都是值得的。

【点击图片,享折扣抢先购】

【精彩试读】

万国珍宝馆:艺术品与清代统治

按:今日到故宫参观者,很难不被宫廷藏品的精致与丰富震撼。故宫现有藏品总量达180余万件(套),其中不仅有中国传统的书画作品、玉器瓷器等珍品,还有如痕都斯坦玉等进贡自各地的精品,更有造办处结合西洋技术制造的钟表、玻璃器等独一无二的艺术品,专为皇帝赏玩。统治者通过这座“万国珍宝馆”,彰显了清代的多元文化和天朝气质;而他们对自身形象的塑造,也反映出其自视天下共主的决心。

清朝的统治术在艺术中的体现

“早期的几位清帝把艺术当作颂扬国家的工具。”大清统治的多文化特性在专供宫廷之用,及由皇帝赏赐大臣和使节的绘画、瓷器和其他艺术品中得到了最为充分的体现。利用物质文化彰显宫廷放眼天下的胸襟,乾隆皇帝的行为是其中典范。

乾隆力求使自己拥有汉族文人雅士的鉴赏力。他从青少年时期就开始收集中国书画作品,最终拥有了“一批最精美的中国古画”。他广集砚、墨和毛笔以自用,或赏赐给大臣们。他是一个热心的收藏家,收藏了许多宝物。终其一生都有一批助手为他的藏品分类和编目,他还亲自撰写了许多题跋评说每一件藏品。有人估算,乾隆皇帝拥有“一百多万件”古董和艺术品。

汉族艺术品仅是皇室藏品的一个组成部分。清廷还收藏了来自欧洲的许多珍奇异玩,如各国使团进献皇帝的精密钟表等。在耶稣会士的技术支持下,宫廷作坊还仿造了不少钟表(参阅本书第五章)。欧洲的珐琅技术通过贸易和耶稣会士传入中国,促成了彩色珐琅新品种的生产制造,如粉彩瓷等。虽然此类瓷器多用于出口,但工匠们也为宫廷制造了许多饰以欧洲图案的精美瓷器和景泰蓝。弘历非常珍视痕都斯坦玉器(奥斯曼帝国和莫卧儿帝国境内雕刻的玉器的总称)。这种玉器作为进献清廷的贡品和贸易品(特别是大清平定塔里木盆地以后)进入中国。乾隆皇帝的诗作(清宫许多收藏品上都刻着他的诗)高度赞扬痕都斯坦玉器品质高贵、雕刻精细、图案精美。

清廷拥有来自世界各地的珍宝,这是皇室有意为之。清宫作坊制造的产品显示了折中和调和的风格,这正好说明清廷对东西方的制作工艺和美学追求同样珍视。大清皇帝命令画家为宫廷所作的画更加直接地点明了他们的政治目标。政治动机往往是一目了然的,乾隆皇帝庆贺大清战胜准噶尔(1755年)的愿望就是一例。乾隆谕命耶稣会艺术家们雕刻了16幅作品,以表现这次战役中的16次重大战斗,命人为功勋卓著的官员们(大多数是武将)绘了画像,并亲自用满文和汉文为前15幅画像题了名。这些画像(如阿玉锡的一幅画像)展示在皇城内中海岸边的紫光阁—接待欧洲使节和蒙古女婿之所。

郎世宁《阿玉锡持矛荡寇图》

郎世宁《阿玉锡持矛荡寇图》

皇帝还希望在绘画中显示大清帝国的威仪。乾隆皇帝和嘉庆皇帝谕命画家绘制描写“外国使节进贡”情形的卷轴画,就非常直接地表露了政治雄心:画家们受命尽可能准确地描画前来大清朝进贡的各色人等(共有290人)。也许是出于显示前来进贡者的多样性这一相同目的,皇帝谕命耶稣会士艾启蒙(1708—1780年)在一幅画的中上部分画了康熙、雍正和乾隆三朝前来朝拜的欧洲(西洋)使节的脸像;耶稣会士戴进贤(1680—1746年)、郎世宁和艾启蒙本人的脸像则绘于画的底部。

通过检视画作主题,我们还可以分辨出作品传达的其他政治信息。如雍正时期郎世宁在气势宏伟的宫廷画《百骏图》中描绘了一大群骏马,使人联想到北方的草原。乾隆皇帝命令许多画家描绘木兰围猎和承德欢娱的情景。他用满、蒙、汉和维吾尔文在自己最喜爱的马匹的画像上逐一题写了马的名字,还用满、蒙、汉文在每幅猎犬的画像上也题写了这些猎犬的名字。

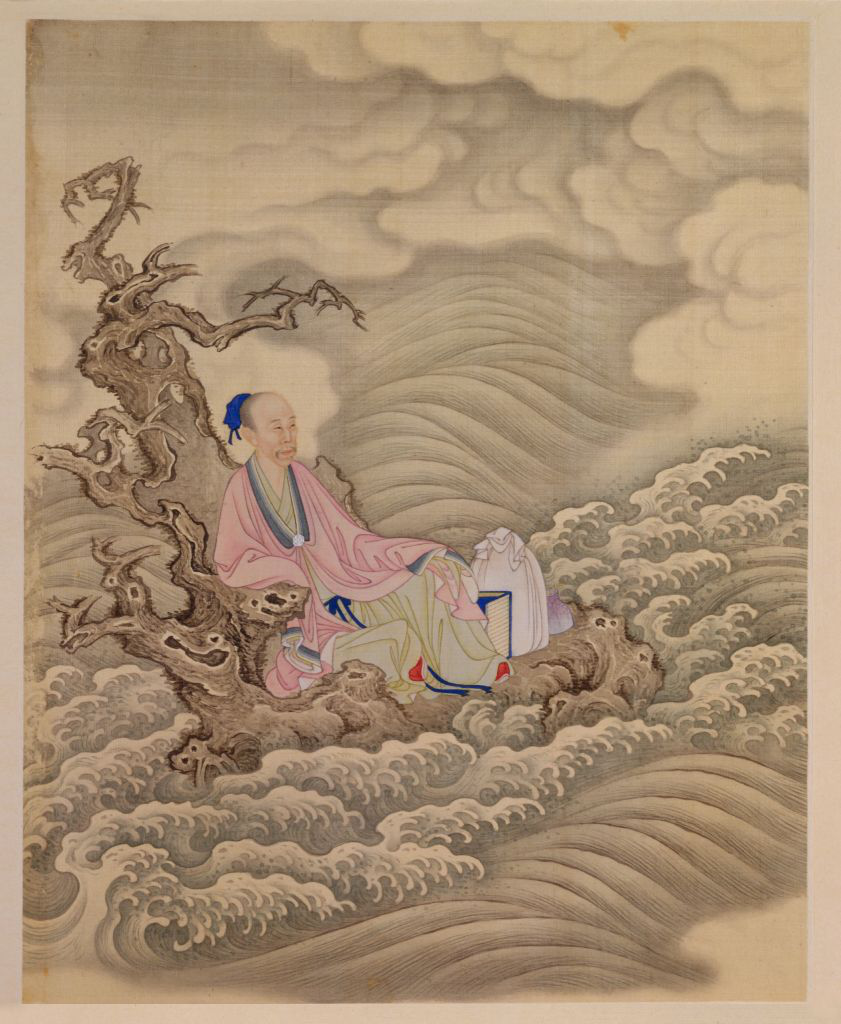

大清统治者最引人入胜和最精妙的自我形象,出现于巫鸿赏析过的一批画作中。虽然此前已有学者评论了把乾隆皇帝描绘为文殊菩萨(慈悲和智慧佛)的唐卡的思想意义,但正是巫鸿于1995年把北京故宫博物院收藏的雍正皇帝身着不同服装的14幅画像介绍给了西方观众。尽管其中一些画像描绘的是汉族文化背景中的胤禛—或为道士,或为汉族文人,但在其他画像中,他是喇嘛,是蒙古贵族,甚至是头戴假发、身穿马甲和马裤的欧洲人。巫鸿指出,“以前没有一个皇帝(无论满、汉)在画像时如此装扮”,这里他指的必然是胤禛的那些非汉族画像,因为在众多清宫画像中,身着汉人袍服(这是被禁穿的)的主人公不仅有胤禛,也有其他皇帝。我们如何解读这些画像呢?

《胤禛行乐图册》之刺虎页与乘槎成仙页

在另外一部论著中,巫鸿强调了根据画的形式解读其意涵的重要性。画在屏风上的画像是要永远公开展示的,如果这些画像放置在召见大臣或举办正式会议的大殿里,皇帝肯定会通过这一视觉展示来传达一些信息。试举一例:胤禛还是亲王时,他书房的屏风上绘有12幅美人图。学者们否定了屏风上的12位美人是胤禛妃嫔的说法。这些美女是理想化的人物,属于中国画的一个著名流派。巫鸿认为,这些画像“从原来的汉族文化语境中移植到非汉族统治者的宫廷时,就获得了新的意义”。其中一个意义在于诠释清朝与汉族臣民的关系。这些美女象征着“想象中的南国”,娇美俏丽但弱不禁风,被清朝统治者占有或征服。更令人感兴趣的是,这些画像是胤禛在继承皇位以前展示的。巫鸿认为,雍亲王在书房中展示这些理想化的美人图证明他的自我认同中存在“双重性”,当他成为皇帝以后,这种双重性就消失了。他更换了住处,并把12幅美人图卷起存入库房。

卷轴图可以打开挂在墙上,寿皇殿中的“先祖画像”就是如此。寿皇殿位于紫禁城北部,用于家祭,被禁止前往太庙的妇女可在此殿参加祭祀。然而,画像册实际上只能由一个人看。正因为如此,它们是帝王藏品中最隐秘的部分。胤禛身着不同文化代表性服饰的画像册不是供臣民瞻仰的,而只是给皇帝本人观赏的。这些画像表明,胤禛已经形成了这样的观念:作为一个多民族帝国的皇帝,他应该成为被征服者的代表。胤禛用画像传达象征性信息的做法预示着多元文化政策将在乾隆朝达到高潮。

郎世宁的《平安春信图》最初是乾隆皇帝最喜爱的中国艺术珍品收藏室里一个屏风上的局部图。虽然有人认为此画作于雍正朝,但巫鸿认为这是奉乾隆皇帝谕旨而画的。此画的背景为深蓝色,两位身着汉人袍服、头挽发髻的男子面对面立于画中央,年长者手持一枝花,年轻者左手抓着一个枝条的末端,右手扶着竹子。从他们的相貌可以确认,年长者是胤禛,年轻者是弘历。这幅画传达的信息是,弘历是他父亲选定的接班人。巫鸿对此画之象征意义的解释表明,清帝的统治形象已得到进一步发展:雍正和乾隆身穿汉族服装,“使他们成了汉族文化的代表;他们的美德通过传统的汉文化象征元素(竹子)得到了体现……皇帝的(汉族)装束……证明他们对传统的占有是合理合法的—而否认了他们是通过武力强占这一传统的外来者。”

总而言之,清宫绘画反映了大清统治者本身对统治的看法。这些画由欧洲和中国的宫廷画家绘制,主题极其广泛。他们描绘的不仅是打扮成汉族文人的皇帝,而且是在木兰围猎的皇帝,或藏传佛教肖像画中端坐如活佛的皇帝。大清统治者并没有把自己仅仅当作汉族或满族的君主,而是作为多民族国家的帝王,他们“穿着”不同民族的代表性服装,在不同的文化体系中塑造着自己的形象。只有这样,他们才能成为大清帝国的唯一中心。

文章作者

发表文章篇 获得0个推荐 粉丝人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里