三万一辆的剁椒鱼头,成了不买房的年轻人的新家

作者:三联生活周刊(微信公号)

09-09·阅读时长16分钟

这是电子厂的第231篇原创

在北京,任何和“房”挂钩的事物,总能长出几分荒诞。

天通苑的电梯能塞进一整个足球队,合租房阳台也能硬生生挤出一张床,房租往往吞掉工资里最肥的一块。

人们早已习惯了这种紧凑感,仿佛一切都合情合理。可最近,年轻人干脆把“房”搬上了马路。

图源:@京Vanlife-宇先生

“铃木浪迪能换的都换了,改车用了两周,就成了最帅的Vanlife。”

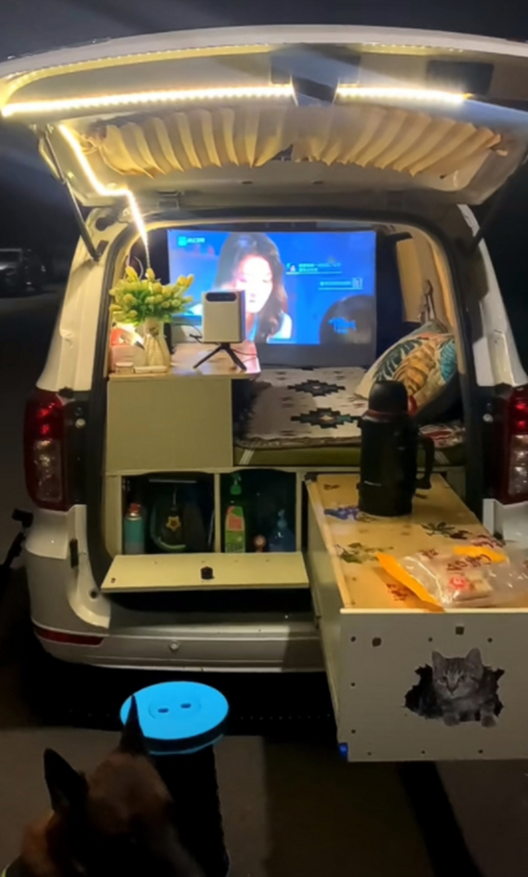

这样的一款小车,从车尾看上去和山东产的老头乐没什么区别,打开车门才发现别有洞天,一些年轻人把其中的后排座椅直接改装成可以躺卧的“床”,这样,一个简易的会行走的房子,就搭建好了。

目前市面上的昌河铃木二手价,在3.1-4.5万元之间,只是简单改装的话,花不了什么钱,“一切都能在拼多多上解决”,在帝都寸土寸金的逻辑里,一些年轻人正用一辆辆小房车,重新定义什么叫“房住不炒”。

在北京房山大宁山庄西门,每到周末都会出现一幕怪异的集市景观。远远望去,密密麻麻的车停在一块并不起眼的空地上,以为是二手车大甩卖,走近一看才发现,一些7座或9座的小面、小客,全被改造成了微缩版居所。

后备厢撑开,露出锅碗瓢盆,副驾驶卸掉,换成床铺或书桌,甚至有人把电磁炉摆在门口,边吃火锅边聊天。

有人去那里探过,“不到30万,就能买一辆福顺的C型房车,当然,包含了改装费用。”

图源:@房车情报

在这里,最受追捧的车型不是传统的全顺、依维柯,而是五菱宏光EV、熊猫骑士、长安糯玉米。

不到4万元的小车,几个月工资就能拿下,你要加装什么都可以,床是必备的,除此之外,还有简单的烹饪装置,用电,车门还能改成那种推拉门,感觉上了车就像进了酒店旋转门,比起一套房子更像一笔小心思的投资。

北京的年轻人用这种方式,把“房子”的意义挤进了一辆电动车里,有人直接说,“五菱宏观EV,国人的K-car”。

图源:@奇瑞大叔

这些小车本是通勤代步的角色,如今却扮演起便宜房的身份。

它们的价格和形态,恰好让人觉得没那么沉重,与其在出租屋里忍受昏暗、潮湿的角落,还不如钻进车里,推开天窗,看见三环上川流不息的车灯。

在这个逻辑里,真正的房车不再是中年人的远方工具,而是年轻人勉强活下去的一种解决办法。买车不是为了开去西藏,而是为了在北京找一个能落脚的地方。

图源:@Ritaa

这届北漂,或者说这届继续坚持在北京奋斗的90后、00后年轻人,早已活得通透,他们不像上个代际即将“退休”的大厂精英把互联网黑话挂在嘴边,他们是真的懂如何给生活“赋能”,也知道该怎样给生存增加“颗粒度”。

一些年轻人到了北京工作,就开始摇号,摇到新能源车牌,本来只是想换辆代步工具,结果一看房价,首付和自己完全不是一个次元的事情。房子遥不可及,车倒是眼前能握住的选择。

于是,三四万的小车成了入口,有人干脆顺势一拐,把它直接改成房车,那股落脚的安全感,就这样硬生生塞进了一台车厢里。

有学家居设计的,还把技术用在了生活层面,打了一排榻榻米,又能当床,又能收纳,活儿巧极了。

改装的门槛并不高,懂点手工的,顶破天五千块就能搞定:后排拆掉放张床,副驾驶改成折叠桌,角落里塞台小电磁炉。

对照着B站和小红书上的教程,人人都能当一回设计师,千姿百态的成品案例,都让人怀疑自己去了一趟虚幻的北京。

有的版本极度实用,也是最为常见的,一辆五菱EV被改造成移动单间,铺平的床板足够两个人伸直腿躺下,床下塞满收纳盒。侧边贴上隔音棉,窗户加贴膜,再拉个窗帘,外面是喧嚣的北京,里面是一方安静角落。

也有人觉得,生活不能只是简单的工作、睡觉,“只有床的设置,让自己觉得那不就是一个牛棚吗?”

他们在车顶开了小天窗,晚上躺在车里,能观察到其他人的生活。或者,在车内加个二手家具市场上花20块淘换来的折叠桌,睡觉时的设备平时折叠起来,还能当个沙发,平时和朋友小聚,还能开门迎客。

也有人走的是小资路线,车里装上投影仪,墙壁挂着串灯,床铺布置得五彩缤纷,后备箱是一整套的手冲咖啡设备,这种车主是活明白了,工作基础,生活就不基础。

朋友参观时感慨,这哪是房车,分明是精装修的改车case。他们自己心里清楚,这一切花费不过一台手机的钱,却能让生活看上去体面不少。

图源:@不着急小姐

年轻人不缺想象力,缺的是一块真正属于自己的居住空间,小房车正好踩中这个节点。

在消费降级的语境里,人们对“大而全”的追求逐渐退潮,也不愿额外花钱去买大牌的溢价了,觉得不值。要的只是“小而刚好”,既能遮风挡雨,又能装下床和锅。大件的奢华显得累赘,反而是袖珍的mini车,更符合去有风的地方。

在汽车的鄙视链里,五菱EV、熊猫骑士、长安糯玉米这些小车长期被归为底层通勤工具。如今身份翻转,它们摇身一变,成了房车市场里的新贵。过去全顺、依维柯才配得上房车二字,现在小房车才是热门。

图源:@北京小晨观社会

阿杰就是这个小房车的群体之一,他是95年生的程序员,老家在河北保定,来北京五年,始终没攒够首付。去年摇到新能源车牌,他狠心买了一辆五菱宏光EV,花三万八。朋友们以为他只是想省点通勤费,结果几个月后,他把车后排座拆掉,换成拼接床板,床下塞满收纳箱,装着换洗衣物和泡面。

副驾驶改成小桌板,上面常年放着笔记本电脑和外接键盘。周末他就在车里写代码,开着随车WiFi,点个外卖送到停车位。

晚上睡觉时,他用厚布帘子遮住窗户,车内亮着昏黄小夜灯。有人问他是不是在逃避现实,他笑着说:“在北京,能把钥匙捏在自己手里,就是现实。”

小陈是刚毕业的女生,在望京一家传媒公司做短视频运营。工资一半以上交给房东,她始终觉得没法熬了。

去年,她咬牙买了一辆长安糯玉米,三万出头,然后自己动手改造:后备厢装电磁炉和水壶,还做了折叠柜,车顶加了天窗。晚上收工,她会把车停在东三环的写字楼旁边,关掉车灯,打开投影仪,把电影打在白布上。床上铺着厚厚的床垫,旁边还摆着几只毛绒玩偶。

她在易车上晒过车内照片,灯串、抱枕、投影齐全,评论区有人说这就是“浪漫流动单间”。小陈很坦率,说这么活其实自己也不想,这就是个省钱的办法,浪漫是顺带的。

阿杰讲究实用,把车当工位和床位,并不真的在车内住;小陈讲究氛围,像是把出租屋搬进了小车,她正在过渡期,说等自己适应了车内的游牧生活,以后直接就搬进去。

两人的路径不同,起点却一样,高昂的房租和遥不可及的首付。北京的出租屋可能连阳光都没有,而小房车的天窗能让人看见北京蓝。正是这些细节,把原本鄙视链底层的通勤小车,推成了房车市场的新宠,甚至,它们都不算是房车,唯一的优势,似乎就是mini、功耗低,还便宜。

这些年轻人要的不一定是浪漫,毕竟太贵了,而是能在城市里撑起一块自己的角落。至于这角落是三环边的一居室,还是长安糯玉米或熊猫mini的后排,意义已经没那么大的区别了。

图源:@okk

在小红书上,“房车北漂”已经成了一种奇怪的生活方式标签。

小乔曾在车里住了一年多,车头就是客厅,后备箱成了厨房,副驾驶是书桌,偶尔还要兼任直播间。他最喜欢的一句自我介绍是:“环京漂泊,对抗宇宙中心五道口。”在北京,这句话比“心怀天下”更管用,因为听起来就很便宜。

小乔目前是数字游民,每天发发短视频,让被人感觉他活得还不错,他的账号里,常见的画面是:车停在通州的路边,副驾驶的桌板上摊着一台笔记本电脑,他戴着耳机开会,镜头里能看到车后方晃动的电热水壶。观众觉得新鲜,纷纷评论这种赛博版蜗居,而小乔自己知道,真正的核心是,房租不见了,一个月少支出五千块,就意味着他能多活下去一年。

这样的故事不止小乔,改装群和贴吧里,热闹得像是地下集市。

有人分享500块钱贴隔音棉的经验,有人教你1000块怎么装投影仪,还有人语重心长地劝诫:“床垫不能省,别在腰椎上抠搜。”

于是那句口号在群里被无数次复制粘贴——“该省省,该花花”,就像北京年轻人的生存哲学,一杯咖啡的钱可以抠半天,但眼镜片必须配最贵的,“你得会活着,还得知道该怎么活着”。

阿杰也在社区,他的车床铺得很硬,因为常年坐姿,已经睡不了软床了,倒是也省了钱。他在群里发过照片,在四五年前,评论区有人调侃他:“你这是居住版的代码农场。”在四五年后,小房车在北京成了一种meme迷因,甚至形成了一种生活流派。

阿杰清楚,自己哪怕白天再忙,早晚还是得回到车里,“不出意外的话,未来几年,那个铁皮小盒,就是我半永久的家。”

上个月,他在汽车之家上看到了有人把五菱EV改装成了一种露营车,车顶上还能升起,躺两个人,带额外电源和功放,阿杰一打听,光改装费就要小两万,他顿时觉得现在这样就挺好。

“为了不攀比才买的小房车,别再买完后又攀比上了,差点忘了初心。”

小陈上周刚帮一个同事闺蜜改了车,她按同事想法把车顶加固,没开天窗,因为她们在北京的盛夏体会过新能源车的天光。她在车里挂上串灯和投影幕布,同事喜欢自制一人食,于是又加装了可移动的灶台、小冰箱和微波炉,灶台平时放倒就是沙发,展开就是床。

周末时,小陈和同事点上一锅小火锅,几个人挤在小车里举杯,那一刻,拥挤反倒成了氛围。

“没成想乔迁之喜是在车里办的,不过同事倒是挺喜欢的。”

对于一些年轻人来说,这种小房车不仅是住所,更成了新的社交场景,是一种和现实妥协后的思维跃迁。

他们平时会去房山逛逛房车集市,看看又有哪些改装的小零件值得入手;微信群像互助会,大家讨论哪片写字楼门口停车不会被撵走,哪块地库的管理员比较好说话。

有人说新北漂不是逃避生活,是真的在想办法生活,但问题是住房车真的能省钱吗?

如果考虑车贷+电费+保险+改装开销,不一定比合租便宜,但肯定比长租和整租要便宜的多,年轻人省下来的不是钱,而是空间里的那股“不受人管”的自由感。有人把省下的钱拿去存款,有人用来去看看喜欢的演出、话剧、旅游,还有人干脆拿去投自己的副业。

对他们来说,能在北京自由睡一觉,才是最大的财富。

真正的难题反而是“车停哪”。在《流浪地球》里,人类要学会在宇宙里漂泊,北京的年轻人要学会在三环边流浪。商场地库、写字楼门口、城乡结合部的空地,都可能是一夜的栖身之所。小红书上有人整理过“北京房车地图”,标注哪些位置安静、灯光柔和,哪些地方保安会半夜敲窗。

小陈和阿杰都说在北京,找停车位的艺术非常关键。

“因为别的车主是真的在找停车位,而他们就是游牧民族,在找能帮大汗扎帐篷牧羊的地方。”

“找到了安全的地方,就能省一晚上的酒店钱和房租,也不用去挤洗浴中心和网吧了,而洗澡这事反而非常简单,找那种百姓浴池去荡涤身心,一次不到20块,上厕所就不用我介绍了吧,麦门永存!”

这种房车生活,看似猎奇,其实是都市生活的一种缩影,和职场牛马相比,年轻人不过是换了一种姿势继续生存:有人把工位搬进了车里,有人把出租屋缩进了后备箱。体面不是买来的,而是算账算出来的,“挣钱难,省钱更难。”

过去人们一提到房车,就认定没全顺、依维柯就不算房车,起码得是7座SUV或MPV改,11座才是标配。而现在,一辆五菱EV、长安糯玉米、熊猫mini或奔奔,也可以叫房车了,只要后排能放下一张床,便能撑起自由灵魂的门面。

年轻人对证件的要求也很低,C1、C2驾照就够,不必像真房车玩家那样折腾个B本增驾。

这股潮流的背后,并不是浪漫横生,而是无奈过剩。高房租、长通勤、动辄八千的单间和四千的合租,已经把人逼到角落。车子反倒成了最灵活的住所:能开走,不用押一付三,也没人半夜来查户口。比起定居,这是一种可撤退的生活。

资本的嗅觉一向灵敏,Vala、长安、瑞驰等车企已经嗅到机会,推出了各种袖珍房车,而这种小房车的风潮,也逐渐从北京吹向各地。

原本流行的DIY教程,如今被商品化包装成标准配置:可折叠床、伸缩桌、电源接口、迷你厨房。一键下单,年轻人的自由梦想就能整车直发,市场的供应,正迅速追赶这波“以车代房”的浪潮。

曾经,在过去的几年间,北京的年轻人发明了一种新的迁徙方式,那种不用上楼盘的户口簿,而要的是能跑的床位。城市与他们的关系,不再是扎根,而是随时能拔脚就走。

阿杰说自己租的是一种“流动的生存权”,哪怕停在堵车的夜里,也能幻想自己在拍一部低配版的《荒野生存》。

他已经习惯在车里写代码,习惯被窗外的车流哄睡。他说,车虽然小,但方向盘握在手里,总比在出租屋里被房东催房租强,在某种意义上讲,小陈的那台糯玉米,不仅是一张床,更是一张随时逃跑的船票。

这些年轻人买的,可能不是房车,而是一种feel,关于自由、逃离和抵抗房价的感觉。

但现在,杭州、广州、深圳、成都、青岛多地的年轻人,并不因为是不想买房租房才购买小房车,像是一种体育项目的传播,又像一种音乐类型的流行,年轻人现在用小房车来标记生活。阿杰说,要是纯为省钱的话,还有很多种活法,比如小三轮也能改成房车,连上牌的难度都没了,不过不能进五环。

在电影《无依之地》里,女主角住在小货车里,开着它穿越美国的荒漠与工厂,《东京物语》里的漂泊感,也藏在狭小的居所与流动的人群之间。

北京年轻人的房车生活,是mini的,看上去并不是什么浪漫的复制,比起远方,他们更在乎眼下能不能躺下,所有人都想有天,可以把“mini”这个词去掉。

有人说,房车生活是一种退而求其次,也有人觉得它更像是对生活的一种低配反击,当城市给不起房子的时候,年轻人就自己造一个移动的家。

阿杰说当缺乏灵感的时候,不妨多去北京看看,“那里永远都有最为鲜活的生存技巧。”

END

你喜欢小房车吗?

今日厂内车间值班表⬇️

监工丨Benjamin

螺丝工丨森赛

视觉流水线丨玉米

图片来源丨互联网

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6146人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里